Поселок на краю Галактики (сборник научной фантастики), стр. 12

Черная стена надвигается и поглощает их.

Зеленая равнина под ясным синим небом распахнута перед ними. Все заросло высокой густой травой: неузнаваемые развалины с пустыми проемами бывших окон и дверей; груды железного хлама — сплющенные ржавые кузова автомобилей, телевизоры с пустыми дырами вместо экранов, мотки спутанных ржавых тросов, бесформенные комки колючей проволоки между покосившимися гнилыми кольями, и тут же заплетенный плющом огромный танк, зарывшийся в траву хоботом пушки; клочья бумаги и раскисшие папки, и огромный том энциклопедии, страницы ее лениво шевелятся под ветерком. Прямо перед ними — полуразвалившаяся часовня, замшелая, опутанная плющом…

И над всем этим — ослепительно — синее небо, а над горизонтом медленно поднимается сплющенный рефракцией румяный диск солнца. Стоит оглушительная, ошеломляющая тишина, и слышно, может быть, только, как глухо и неровно бьется сердце Нурланна.

И Нурланн начинает говорить, еле шевеля губами:

— Не надо жестокости. Милосердия прошу. Мы раздавлены. Нас больше нет. Наверное, мы заслужили это. Мы были глупы. Мы были высокомерны. Мы были жадны и нетерпеливы в своей жадности. Мы были жестоки. Не надо больше жестокости.

Пока он говорит, по сторонам от него, справа, слева, везде, из густой травы один за другим начинают подниматься люди. Ободранные, жалкие, грязные, мужчины небриты, женщины взлохмачены. Поднявшись, они стоят неподвижно и слушают, и смотрят на Нурланна с надеждой и ожиданием.

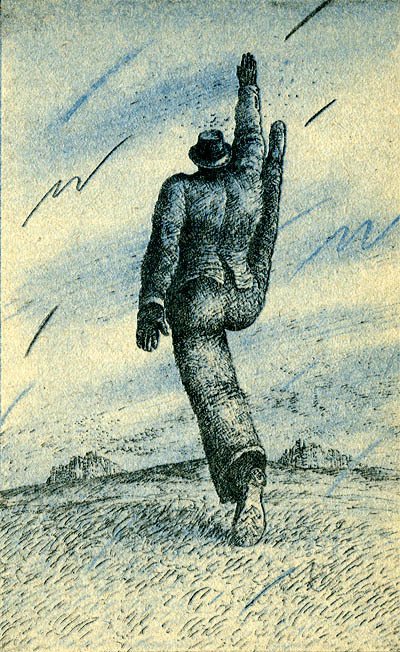

— Мы поносили тебя, — продолжает Нурланн. — Мы восхваляли тебя. Мы унижали тебя. Мы мастерили тебя по образу своему и подобию. Мы распоряжались друг другом, мы приказывали, мы горланили и галдели, и пустословили от твоего имени. Мы творили мерзости от твоего имени и во имя твое. Все мы клялись умереть за будущее, но умирать норовили в прошлом. Нам и в голову не приходило, что суждено нам наконец встретиться с тобой лицом к лицу… И вот теперь, когда мы с тобой встретились, молю тебя об одном: не карай! Многие из достойных кары твоей не ведали, что творят. Они вообще не думали о тебе. Милосердия! Но если справедливость твоя все же требует наказания, то покарай меня. И если нужно покарать миллионы, тогда покарай меня одного миллионы раз.

Он замолкает. И тут же где-то в невообразимой дали возникает чистый и сильный звук трубы. И начинает идти снег. С чистого ясного неба, на котором ни облачка, медленно падают, кружась, крупные белые хлопья — на зеленую траву, на цветы, на развалины, на ржавое железо, на запрокинувшиеся грязные лица.

И новый звук возникает: глухой мерный топот копыт, и из снежной мглы, пронизанной солнцем, появляются, выплывают всадники.

Циприан, повзрослевший, с молодой русой бородкой. Он в белых парусиновых штанах, белая сорочка распахнута на груди, белая шелковая лента схватывает длинные волосы, босые ноги упираются в стремена, левой рукой он держит поводья, а правая уперта в бок. И конь под ним белый как снег.

Ирма Нурланн на рыжем коне, крепкая красивая девушка с цветком в зубах, в оранжевом рабочем комбинезоне, скачет, бросив поводья, отнеся правую руку в сторону, и на ладони у нее трепещет стеклянными крыльями большая зеленая стрекоза.

Миккель в черных трусах, голый до пояса и пунцово обгоревший на солнце, на вороном коне без седла и без уздечки, держится одной рукой за гриву, а в другой у него сверкающая золотом труба.

В неспешной рыси они проплывают мимо. Они не видят, может быть, даже и не замечают ободранных и грязных (многие встали на колени) людей.

Циприан скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком.

Ирма занята своей стрекозой — слегка повернув к ней лицо, словно бы помогает ей удерживаться на ладони.

У Миккеля же такой вид, будто он только что отмочил какую-то шуточку и вполне ею доволен. Он ехидно улыбается…

…и вдруг подносит трубу к губам и трубит — звонко, чисто и сильно.

Солнце уже высоко, и снег прекратился, и на горизонте из утреннего тумана возникают силуэты новых и новых всадников.

Будущее не собиралось карать. Будущее не собиралось миловать. Будущее просто шло своей дорогой.

Владимир Покровский

Отец

Что-то должно сегодня случиться, — озабоченно думал Д., совсем не зря такая тоска. Утреннее солнце пронизывало кухню каким-то особенно невыносимым, антисептическим светом. Мальчишка сидел напротив Д. лицом к окну и вяло щурился. Он сегодня не раздражал, а наоборот, был очень тих и как бы обескуражен. Д. приготовил на завтрак его любимые гренки на молоке, пусть радуется, но тот радовался сдержанно.

Худой, белесый, замызганный донельзя, он чинно сидел на высоком табурете и, стесняясь, одну за другой отправлял гренки в обсыпанный блестящими коричневыми крошками рот.

— Вкусно?

— Да, пап. Спасибо, пап.

Да, сэр. Конечно, сэр. Все будет исполнено, сэр. А не пошли бы вы, сэр, к чертовой матери, сэр. О, конечно, прошу прощения, сэр.

— Терпеть не могу твоего «пап» после каждого слова. Пожалуйста, — сказал Д.

— Хорошо, пап. Хорошо. Я нечаянно, — ответил мальчишка, разглядывая клеенку.

— Еще хочешь?

— Нет, спасибо, а то в самолете стошнит.

— Смотри.

Нет, правда, хороший мальчишка, подумал Д. Материн рот, материны глаза, а говорят — моя копия.

— Меня в самолете всего разок и стошнило. Это когда я маленький был. Но мало ли что? — рассудительным тоном продолжал сын. — А так у меня, знаешь, какой вестибулярный аппарат?

— Ты должен понимать, — сказал вдруг Д., глядя на него в упор большими недобрыми глазами, — ты всегда должен понимать, что у тебя есть я. Просто у меня работа такая, что я тебя любить не должен. Что мне расслабляться нельзя. Ты помни, что я тебя не прогоняю, а для твоего же блага.

— И для блага всех, — тихо сказал мальчишка.

— Точно.

Непонятно было, ирония это или нет, но Д. решил, что лучше принять всерьез.

— Пап! — сказал вдруг мальчишка и в первый раз поднял глаза. — Пап, а когда импатов не станет, ты меня будешь любить?

— Конечно.

— А как?

— Ну как? Целовать буду. Обнимать. Ласковые слова говорить. Любить — просто.

— Как мама?

— Как мама.

Мамы у них не было. Мама у них погибла от импато. Уже и лица он ее не помнил. Только осанку и волосы. Сволочи. Паразиты. Какие волосы были!

— Пап! — осмелел мальчишка. — А почему ты спереди лысый, а сзади нормальный?

— Потому что спереди усы у меня. А сзади усов нет. Для равновесия. Ты допивай. Скоро ехать.

— Я уже пять раз летал на самолете. А из ребят больше чем два раза никто не летал.

— Да. Тебе повезло. Все конфеты не ешь. В дорогу возьми. Кислые.

— А скоро ты импатов перебьешь, пап?

— Не знаю. Не могу обещать.

Как здорово, подумал мальчишка, что он со мной так говорит сегодня, он никогда так со мной не говорил.

— Скоро, наверное, — сказал он вслух.

Проклятое солнце, говорил себе Д. Дерево перед окном что ли посадить? Я тоже думал, что скоро, я тоже думал, что вырасту и в один прекрасный момент все это кончится. Думал, вдруг наступит первое января и вдруг объявят: всему плохому конец, пожалуйста, поцелуйтесь все! И все тут же поцелуются, и всем станет просто ужас как хорошо.

— Я тоже, когда вырасту, импатов бить стану.

— Нет уж, — сказал Д. — И не думай даже. Хватит с них и меня.

Есть люди, которые не любят скафов, а другие — так просто боятся, думал мальчишка. И в интернате, и здесь. Я никогда его не спрошу об этом. Я вообще-то понимаю, в чем дело, только все равно спросить хочется. Но я не спрошу.

— Нас многие не любят и правильно делают, — сказал отец, и мальчишка вздрогнул. — Ничего в нашей работе хорошего нет. Многих она калечит.

— В месяц два гроба, — тоном знатока пробормотал сын. — Ты говорил вечером.

— Я не про то. Человек, который убивает одних, пусть даже для того, чтобы другие жили… хуже этого не придумаешь. Но так надо. Кто-то когда-то напортачил, полез туда, в чем не смыслит, и появились импаты. А нам платить.