Золотая пряжа, стр. 47

Забавно. И опасно.

– Слишком много болтаешь. Мы спешим, или ты забыл? – шипел ему по ночам Семнадцатый. И прямо-таки корчился от злобы.

Нет, Неррон ничего не забыл. Конечно, серебряным не терпится со всем этим покончить, вон как обросли корой.

Но и Неррон дорожил своим каменным сердцем. Чтобы чувствовать себя живым, ему нужна была боль. Унижения, поражения, предательства… это закаляет.

А пятнышко между тем все росло.

Помни о мести, Неррон.

Ее частичка

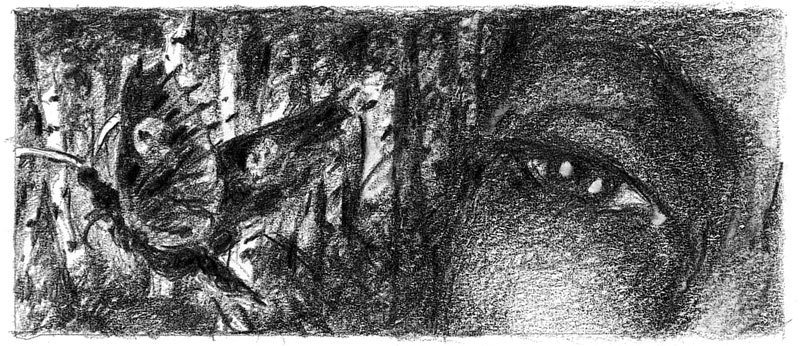

Порхающий по карете мотылек подобен частичке ночи.

Зачем сестры окрашивают их крылья в красный цвет? Черный куда больше подходит душам, выбравшим столь призрачную жизнь ради любви. Фея уже не помнила, кем был тот или этот. Их так много… мужчин, утопившихся в замковом пруду или озере близ деревни ради нее или ее сестер.

Теперь они причиняли боль другим, и это казалось ей справедливым. Справедливым? Раньше она никогда не употребляла этого слова, даже мысленно.

Плоды боли, плоды любви…

Зачем ей все-таки понадобился этот младенец? Фея чуть было не прогнала мотылька, принесшего ей на крыльях его изображение. Она и сама несколько дней подряд стояла над его колыбелью, пока нянька спала.

Фея загибала его крохотные пальчики, трогала лоб, чтобы оградить малыша от опасностей своим колдовством. Она сама боялась того, что заставляло ее это делать. Все исчезнет, когда разорвутся узы, связующие ее с его отцом. Или нет?

Фея поймала на руку мотылька и увидела принца.

Здание окружала побеленная известью стена. Между поросших густым лесом холмов протекала речка. Фея услышала удары колокола и детский плач. Отчетливый, как будто ребенок звал ее. Из ворот вышла женщина в черном. Монахиня? Амалия ненавидела церкви и монастыри. Это Терезия, ее мать, даже в гоильских застенках каждое утро стояла на коленях. Она обращалась с Господом, как с одним из своих слуг. «Смотри, я зажгла свечи. Защити же меня, выполни мои желания». Но почему монастырь? Вероятно, Амалия верила, что от Феи остается лужа воды, стоит только ей переступить порог церкви. Какая глупость!

В здании было много окон, но мотылек показал ей то, за которым плакал ребенок. Он лежал на руках юной монахини, почти невидимый в складках ее одежды. Но крохотный кулачок, сжимавший край черной ткани, имел матово-розовый оттенок лунного камня.

До рассвета оставалось еще несколько часов, но Фея велела Хитире остановиться. Она чувствовала этого ребенка как часть себя, и это ее пугало.

Фея вышла из кареты. Эта страна совершенно не походила на ту, которую она видела на крыльях мотылька. Лотарингия? Нет, там монастыри выглядят по-другому.

Что делать? Она все еще держала мотылька между ладонями. Так или иначе, ребенка нужно защитить.

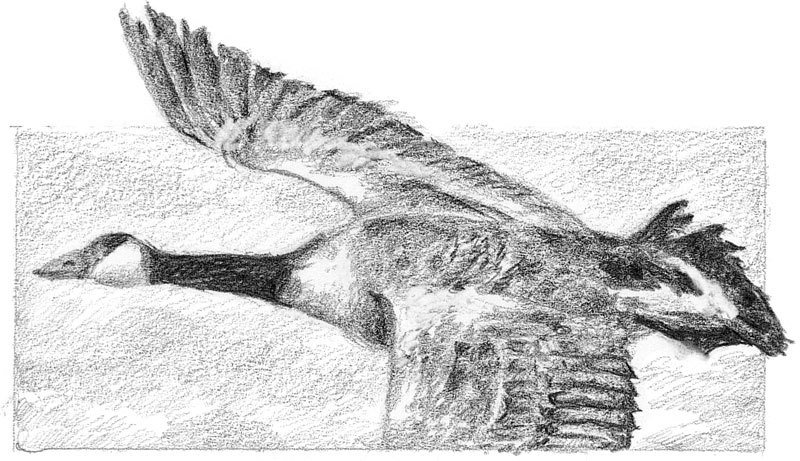

Она отпустила мотылька, поручив ему показать ребенка Кмену. Он любит сына и должен его найти.

Ночь выдалась светлая. Казалось, две полные луны вот-вот готовы опуститься на землю. Фея встретилась глазами с Доннерсмарком. «Он становится сильнее, – говорил его взгляд. – Помоги мне». Но она думала о ребенке, который до сих пор оставался жив только благодаря ей. Что стоило заняться им раньше, вместо того чтобы сидеть сложа руки в стеклянной клетке?

И как ей было объяснить Доннерсмарку, что в этой борьбе бесполезен весь его опыт, как военный, так и жизненный? Хотя он и сам, должно быть, об этом догадывался. Но выражение ужаса смотрелось на лице солдата так странно, придавая ему сходство со зверем, который шевелился у него в груди, что Фею это тронуло.

Она взяла за поводья его лошадь и заглянула ему в глаза.

– Чего ты боишься – забыть, кто ты есть? Что тебе в этих воспоминаниях, кроме боли? Он не отнимет у тебя ни радости, ни силы, ни любви. Ты будешь есть, спать и дышать, как раньше. Правда, он ничего не знает ни о прошлом, ни о будущем. Зато понимает толк в настоящем, поверь.

Доннерсмарк слушал, недоумевая.

– Не оставляй его, – велела Фея Хитире.

Мертвые знают об этом больше живых.

Доннерсмарк смотрел, как она тает в ночном сумраке. Фея хотела побыть одна, чтобы обрести силу, которой все так от нее ждут. Раскинувшаяся перед ней земля так же мало знала о времени, как и она. Даже Фея помолодела здесь и стала такой огромной, что в волосах, вместо снежных хлопьев, белели облака. Ей приходилось колдовать, чтобы оставаться маленькой, под стать миру смертных.

Свет клином не сошелся

Гоил прятался за афишной тумбой. Джекоб предупреждал, что Хентцау установил за ней слежку. Однако на сей раз шпион был другой, с кожей из бледно-желтого цитрина.

Лиска не спрашивала Джекоба, как он оторвался от топтуна, у нее были свои методы. Пока она ждала у ворот охранника, за спиной нарисовался Сильвен.

– Я с тобой, – прошептал он. – Он там.

И показал в сторону гоила, даже не пытаясь сделать это незаметно. Сильвен вообще ничего не умел делать незаметно. Лиску трогало, что он вызвался ее защищать, однако она плохо представляла себе, чем это может для нее обернуться. Она вообще не привыкла, чтобы ее опекали. Даже Джекоб знал, что она в состоянии позаботиться о себе сама и страшно раздражается, когда у кого-то возникают в этом сомнения.

– Сильвен, – сказала Лиска, – я уже взрослая, и мне не нужен папа.

«А тот, что нужен, давно умер», – мысленно добавила она.

Сильвен задумчиво почесал щетину на подбородке. Темная и колючая, она уже оттеняла его щеки, хотя и часа не прошло с тех пор, как он скреб их бритвой. Курчавая шевелюра делала его похожим на мягкогубого, кареглазого фавна. Впечатление усиливали заостренные уши, не говоря о волчьем аппетите и пристрастии к спиртному.

Сильвен являл собой редкую смесь взрослого мужчины и нежного мальчика, ранимости и силы. Иногда Лиске казалось, что все мужчины время от времени предаются мечтам, как девятилетние дети. Те, кого она любила, так уж точно.

– Прости, это все твои волосы. – Брошенный через улицу мрачный взгляд Сильвена должен был, по-видимому, послужить гоилу предупреждением. – Они напоминают мне о дочке. О рыжей, так-то у меня их три. Tabarnak, разве я не рассказывал? – Он проводил глазами удаляющиеся дрожки, как будто хотел отпустить свои воспоминания вместе с ними.

Лиска поняла: Сильвена что-то мучит. Ему надо выговориться.

Охранник терпеливо дожидался, пока она пройдет в ворота.

– Что случилось, Сильвен?

Он задумчиво посмотрел на костяшки пальцев.

– Не знаю, как и сказать… Ты и Джекоб… вы нашли столько разных волшебных штучек… Нет ли какого-нибудь средства, чтобы вернуть потерянную любовь?

Он старался, чтобы это прозвучало как бы между прочим, но Лиска видела, что? стоит за его словами – надежда и боль.

Ей хотелось бы ответить утвердительно, но такого средства она припомнить не могла.

– Спроси лучше Хануту, – посоветовала Лиска. – Он знает побольше нас с Джекобом.

Сильвен решительно затряс головой.

– Нет. Мне стыдно. Ханута будет надо мной смеяться.

– Пустяки, – успокоила его Лиска. – В вопросах любви Альберт Ханута серьезен, как никто. Кто знает, может, он немедленно отправится на поиски. Спроси.

Сильвен поднял глаза к окну Хануты. Так он и остался стоять, даже после того, как охранник захлопнул ворота за Лиской.

«Вернуть потерянную любовь…» – мысленно повторила она, пересекая улицу. Интересно, что за любовь не дает покоя Сильвену и каково чувствовать, что ее больше нет?

Такого с ней еще не бывало…

Она оторвалась от гоила за цветочным киоском. Превратилась в лису и убежала, прежде чем он успел что-либо сообразить.