Черный тюльпан (др. изд.), стр. 4

Привратник, похожий на выдрессированного медведя, обученного открывать и закрывать двери тюрьмы, поклонился Яну де Витту и пропустил его внутрь здания, двери которого сейчас же за ним закрылись.

Пройдя шагов десять, Ян де Витт встретил очаровательную семнадцати- или восемнадцатилетнюю девушку в фрисландском костюме [12], которая сделала ему изящный реверанс.

— Здравствуй, прекрасная милая Роза, — сказал он, взяв ее ласково за подбородок. — Как чувствует себя мой брат?

— О, господин Ян, — ответила девушка, — я опасаюсь не за страдания, которые ему причинили, — они ведь уже прошли.

— Чего же ты боишься, красавица?

— Я опасаюсь, господин Ян, зла, которое ему намереваются еще причинить.

— Ах, да, — сказал де Витт: — ты думаешь об этой толпе, не правда ли?

— Вы слышите, как она бушует?

— Да, действительно, народ очень возбужден, но так как мы ему, кроме добра, ничего не сделали, то, может быть, при виде нас он успокоится.

— К несчастью, этого недостаточно, — прошептала девушка и удалилась, заметив властный знак, который ей сделал отец.

— Да, недостаточно, дитя мое, ты права.

— Вот молоденькая девушка, — шептал, продолжая свой путь, Ян де Витт, — по всей вероятности, она не умеет даже читать и, следовательно, никогда ничего не читала, но она одним словом охарактеризовала историю человечества.

И Ян де Витт, бывший великий пенсионарий, по-прежнему спокойный, но только более грустный, чем при входе, продолжал свой путь к камере брата.

II

Два брата

В тревоге красавицы Розы было верное предчувствие: в то время как Ян де Витт поднимался по каменной лестнице, ведущей в тюрьму к брату, вооруженные буржуа прилагали все усилия, чтобы удалить отряд Тилли, не дававший им действовать.

При виде их стараний народ, одобрявший благие намерения своей милиции, кричал во всю глотку:

— Да здравствует гражданская милиция!

Что касается Тилли, то он, столь же осторожный, сколь и решительный, вел под охраной пистолетов своего эскадрона переговоры с гражданской милицией, стараясь втолковать ей, что правительством дан ему приказ охранять тремя кавалерийскими взводами тюрьму и прилегающие улицы.

— Зачем этот приказ? Зачем охранять тюрьму? — кричали оранжисты.

— Ну вот, — ответил Тилли, — теперь вы мне задаете вопросы, на которые я вам не могу ответить. Мне приказали: “Охраняйте”, — я охраняю. Вы, господа, сами почти военные, и вы должны знать, что военный приказ не оспаривается.

— Но этот приказ вам дали для того, чтобы предоставить возможность предателям выйти за пределы города.

— Вполне возможно, раз предатели осуждены на изгнание, — ответил Тилли.

— Но от кого исходит приказ?

— От правительства, конечно.

— Они предают нас!

— Этого я не знаю.

— И вы также изменник!

— Я?

— Да, вы.

— Ах, вот как! Но подумайте, господа горожане, кому мог бы я изменить? Правительству? Но где же здесь измена? Ведь я нахожусь у него на службе и в точности выполняю его приказ.

Ввиду того, что граф был совершенно прав и на его ответ нечего было возразить, крики и угрозы стали еще громче. Эти крики и угрозы были ужасны, а граф отвечал на них с самой изысканной вежливостью:

— Господа горожане, убедительно прошу вас, разрядите свои мушкеты; может произойти случайный выстрел, и, если он ранит хоть одного из моих кавалеристов, мы уложим у вас человек двести. Нам это будет очень неприятно, а вам еще неприятнее; тем более, что ни у меня, ни у вас подобных намерений нет.

— Если бы вы это сделали, — кричали буржуа, — мы бы тоже открыли по вас огонь.

— Так, так, но если бы вы, стреляя в нас, перебили бы нас всех от первого до последнего, всё же от этого не воскресли бы и ваши люди, убитые нами.

— Уступите нам площадь, и вы поступите, как честный гражданин.

— Во-первых, я не гражданин, — ответил Тилли, — я офицер, что далеко не одно и то же; а затем я не голландец, а француз, что еще более усугубляет разницу. Я признаю только правительство, которое платит мне жалованье. Принесите мне от него приказ очистить площадь, и я в ту же минуту сделаю полуоборот, тем более, что мне самому ужасно надоело здесь торчать.

— Да! Да! — закричала сотня голосов, которую сейчас же поддержали еще пятьсот других. — К ратуше! К депутатам! Скорей! Скорей!

— Так, так, — бормотал Тилли, глядя, как удаляются самые неистовые из горожан, — идите к ратуше, идите требовать, чтобы депутаты совершили подлость, и вы увидите, удовлетворят ли ваше требование. Идите, мои друзья, идите!

Достойный офицер полагался на честь должностных лиц так же, как и они полагались на его честь солдата.

— Знаете, капитан, — шепнул графу на ухо его старший лейтенант, — пусть депутаты откажут этим бесноватым в их просьбе, но всё же пусть они нам пришлют подкрепление; я полагаю, оно нам не повредит.

В это время Ян де Витт, оставленный нами, когда он поднимался по каменной лестнице после разговора с тюремщиком Грифусом и его дочерью Розой, подошел к двери камеры, где на матраце лежал его брат Корнель, которого, как мы уже говорили, прокурор велел подвергнуть предварительной пытке.

Приговор об его изгнании был получен, и тем самым отпала надобность в дальнейшем дознании и новых пытках.

Корнель, вытянувшись на своем ложе, лежал с раздробленными кистями, с переломанными пальцами. Он не сознался в несовершенном им преступлении и после трехдневных страданий вздохнул, наконец, с облегчением, узнав, что судьи, от которых он ожидал смерти, соблаговолили приговорить его только к изгнанию.

Сильный телом и непреклонный духом, он бы очень разочаровал своих врагов, если бы они могли в глубоком мраке Бюйтенгофской камеры разглядеть игравшую на его бледном лице улыбку мученика, который забывает о всей мерзости земной, когда перед ним раскрывается сияние неба.

Напряжением скорее своей воли, чем благодаря какой-либо реальной помощи, Корнель собрал все свои силы, и теперь он подсчитывал, сколько времени еще могут юридические формальности задержать его в заключении.

Это было как раз в то время, когда гражданская милиция, которой вторила толпа, яростно поносила братьев де Витт и угрожала защищавшему их капитану Тилли. Шум, подобно поднимающемуся морскому приливу, докатился до стен тюрьмы и дошел до слуха узника.

Но, несмотря на угрожающий характер, этот шум не встревожил Корнеля, он даже не поднялся к узкому решетчатому окну, через которое проникал уличный гул и дневной свет.

Узник был в таком оцепенении от непрерывных физических страданий, что они стали для него почти привычными. Наконец он с наслаждением чувствовал, что его дух и его разум готовы отделиться от тела; ему даже казалось, будто они уже распрощались с телом и витают над ним подобно пламени, которое взлетает к небу над почти потухшим очагом.

Он думал также о своем брате. И, может быть, эта мысль появилась потому, что он каким-то неведомым образом издали почувствовал приближение брата.

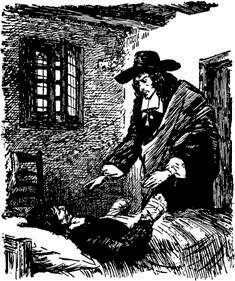

В ту самую минуту, когда представление о Яне так отчетливо возникло в мозгу у Корнеля, что он готов был прошептать его имя, дверь камеры распахнулась, вошел Ян и быстрыми шагами направился к ложу заключенного. Корнель протянул изувеченные руки с забинтованными пальцами к своему прославленному брату, которого ему удалось кое в чем превзойти: если ему не удалось оказать стране больше услуг, чем Ян, то во всяком случае голландцы ненавидели его сильнее, чем брата.

Ян нежно поцеловал Корнеля в лоб и осторожно опустил на тюфяк его больные руки.

— Корнель, бедный мой брат, — произнес он, — ты очень страдаешь, не правда ли?

— Нет, я больше не страдаю, ведь я увидел тебя.

— Но зато какие для меня мучения видеть тебя в таком состоянии, мой бедный, дорогой Корнель!

12

Фрисландский костюм — национальная одежда фризов, народности, живущей на севере Нидерландов (Фрисландская провинция).