Лондон. Биография, стр. 150

Метро, кроме того, – место случайных встреч и совпадений, но в большей мере оно рождает тревогу и страх – страх перед чужаками, ворами и сумасшедшими, которых немало в бегущих один за другим подземных поездах. Так или иначе, метро стало привычным. Форд Мэдокс Форд писал в «Душе Лондона»: «Я знал человека, который, умирая вдали от Лондона, вздохнул – о чем бы вы думали? О дыме, который можно порой увидеть, стоя на платформе метро, – о дыме, который из круглого люка, неплотно прикрытого закопченным и ржавым железным щитом, огромными рыхлыми клубами взлетает в тускло освещенную вышину». Вот истый лондонец, чье последнее желание на смертном одре – еще раз узреть и вкусить дым подземки. Так грезит о тюрьме освобожденный узник. Между тем работы внизу идут и идут. Лондон расширяется – и вместе с ним растет его подземный двойник.

В последние дни XX столетия, сев в тени громадного небоскреба Канари-уорф, можно было увидеть сотни рабочих, суетящихся вокруг путей продолженной Юбилейной линии. Строительство шло беспрерывно и шумно; громадные световые дуги и вспышки серебряного огня заряжали ночной воздух энергией, вступив в союз с неким неведомым городом будущего.

Викторианский мегалополис

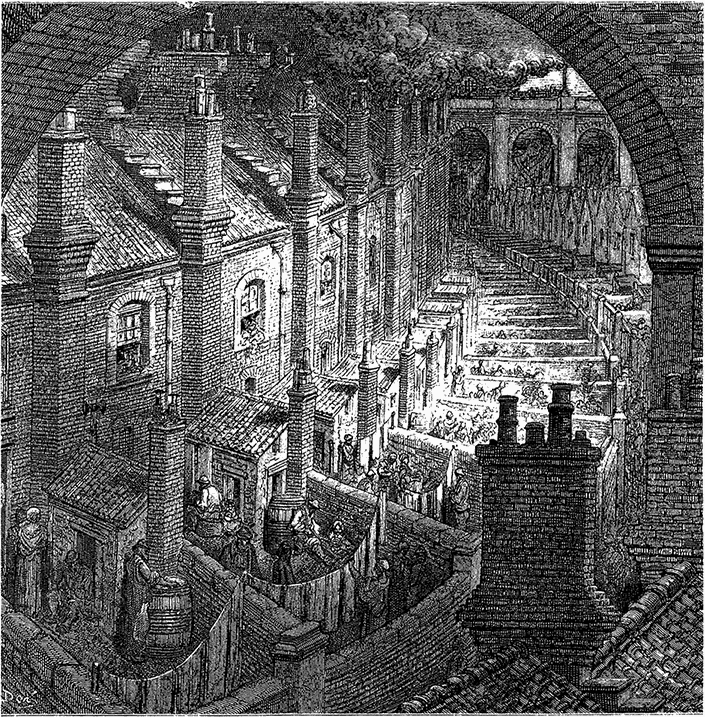

Викторианский Лондон, каким его можно было увидеть из окна проходящего поезда. Кое-где облик города мало изменился по сию пору, что свидетельствует о консерватизме лондонцев, упорствующих в своей любви к домику и заднему дворику.

Глава 61

Сколько миль до Вавилона?

К середине 1840?х годов Лондон приобрел славу величайшего города на земле – имперской столицы, международного торгово-финансового центра, огромного интернационального рынка, куда стекался весь мир. Однако в начале XX века Генри Джефсон, историк санитарного состояния города, охарактеризовал этот мегалополис иначе. «Об этом времени, – писал он, – следует сказать, что в истории Лондона еще не было периода, когда условиям, в которых существовала громадная масса обитателей столицы, уделялось меньше внимания». Чарлз Диккенс, Генри Мейхью и Фридрих Энгельс – вот три автора викторианской поры, забившие тревогу по поводу условий жизни в этом всепожирающем городе-исполине. На фотографиях и рисунках эпохи самое сильное впечатление производят картины труда и страдания. Сгорбившись, сложив руки, сидят женщины. Нищая семья спит на каменных скамьях в нише, образованной парапетом моста, а на заднем плане высится темная громада собора Св. Павла. Как писал Бланшар Джерролд, «стариков, сирот, хромых и слепцов в Лондоне довольно, чтобы населить город обычных размеров». Город, целиком составленный из убогих и страждущих, – идея поистине диковинная. Но именно таков, в немалой своей части, был Лондон. Несметно число детей и бродяг, безучастно сидящих на улицах; несметно и число уличных торговцев, которых обычно изображали на унылом фоне кирпичных или каменных стен.

Внутри бедные викторианские жилища, как правило, мрачны и грязны. Среди коптящих сальных светильников висит тряпье. Многие обитатели трущоб словно бы лишены лиц, низведены до теней; их окружают гниющие деревянные балки и головоломный хаос лестниц. Многие – что снаружи, что в помещении – сгорблены и кажутся маленькими, как будто сам город придавил их своим весом. Изображения той поры выявляют и другую особенность викторианского Лондона. Мы видим громадные, неисчислимые толпы, видим улицы, полные кипучей и борющейся жизни, – грандиозный источник вдохновения для мифографов XIX века, какими были Маркс и Дарвин. Порой на лице прохожего можно уловить вспышку чувства – жалости, злобы, нежности. Воображение дополняет картину тяжелым шумом, подобным неутихающему крику. Вот каким он был – викторианский Лондон.

«Викторианский Лондон» – это, конечно, лишь общий термин для череды меняющихся конфигураций городской жизни. В частности, в первые десятилетия XIX века Лондон во многом оставался таким, каким был в конце предыдущего столетия. Он все еще был компактным городом. «Обведите теснящиеся крыши домов свободным кругом, – говорит рассказчик в „Часах мастера Хамфри“ Диккенса (1840–1841), – и в его пределах вы получите любой предмет наряду с его полной противоположностью». Лишь немногие улицы освещались газом, по большей части на них стояли редкие масляные фонари, и поздних прохожих провожали домой наемные факельщики. За порядком на улицах смотрели не столько «бобби», сколько «чарли» (ночные сторожа). В городе по-прежнему было неспокойно. Окраины сохраняли сельские черты; в Хаммерсмите и Хэкни выращивали клубнику, к Хеймаркету среди прочего транспорта на конной тяге двигались фургоны. Громадные общественные здания, которыми вскоре украсилась имперская столица, еще не были построены. И развлечения в основном были те же, что в XVIII веке: собачьи и петушиные бои, позорный столб, публичные казни. На домах, словно они были декорациями, красовались нарисованные окна. Как прежде, разносчики торговали грошовыми книжками-страшилками, исполнители баллад – текстами новейших песен. Действовали дешевые театрики и магазины гравюр, выставлявшие в витринах карикатуры, которые запросто могли собрать толпу. Действовали увеселительные сады, «гроты гармонии», питейные и песенные клубы, танцевальные залы. Лондон еще не утратил эксцентризма. Жители не имели ни устоявшейся системы образования, ни социальной системы (само это слово – «система» – обрело полноценную жизнь только в 1850?е и 1860?е годы). Город был пестрей, диковинней и порой тревожней, чем в любую из последующих эпох. Он еще не был стандартизован, не был отдан во власть двум средневикторианским соправителям – единообразию и благопристойности.

Точно определить переходный момент невозможно. Несомненно, Лондон приобрел совсем иной облик, когда, продолжая расти, захватил сначала Излингтон и Сент-Джонс-вуд на севере, затем предместья во всех иных направлениях – Паддингтон, Бэйсуотер, Саут-Кенсингтон, Ламбет, Кларкенуэлл, Пекем и так далее. Он стал самым большим городом мира – и одновременно Англия стала первой в мире страной с подлинно городским обществом.

Лондон сделался городом механического времени, городом быстроты ради быстроты. Здесь сосредоточилась машинная индустрия, использующая силу пара; здесь был открыт и стал всеобщим достоянием электромагнетизм. Лондон сделался центром массового производства, где, вклинившись между продавцом и покупателем, действовали отвлеченные силы спроса и предложения, прибыли и убытка. В тот же период для бизнеса и управленческой работы была мобилизована громадная армия клерков и бухгалтеров, которые, как правило, носили стандартные темные костюмы.

Это был город мглы и тумана – но у приезжего темнело в глазах и по другой причине. Население Лондона, составлявшее в начале века миллион человек, к концу его выросло примерно до пяти миллионов. В 1911 году оно равнялось семи миллионам. Все вокруг приобретало более темную окраску. Одежда не только клерков, но и других горожан мужского пола утратила яркость и цветовое разнообразие, свелась к строгой черноте сюртука и цилиндра. Ушли в прошлое также особенное изящество и колорит самого города, каким он был в начале XIX века; благонравная симметрия георгианской архитектуры уступила место державно-захватническому облику неоготических и неоклассицистских общественных зданий викторианской поры. Они символизировали овладение как временем, так и пространством. Возник новый Лондон – более массивный, плотнее контролируемый, аккуратнее организованный. Столица сильно выросла, но стала при этом холодней и бесцветней; сделавшись городом более величественным и публичным, она утратила долю прежней человечности.

Так Лондон воплотил в себе и довел до высшей точки развития державное начало, присущее столицам былых империй. Он стал Вавилоном. В XII веке «Вавилоном» назывался отрезок городской стены, но причина такого наименования нам неизвестна; возможно, жители средневекового города придавали этому участку каменной кладки некое язычески-мистическое значение. С этим обстоятельством невзначай перекликается простая настенная надпись, сделанная кем-то в конце XX века близ Хэкни-Марш: «Вавилондон». И есть, конечно, загадочная детская песенка: