Тройка запряженных кузнечиков, стр. 14

«Прощайте, мои родные батя и мама, и вы, ребята, прощайте!» — сказал он мысленно еще вечером, находясь на пирсе вблизи рыбозавода. Хотя он и верил в свою удачу, но ведь всегда разведчики перед любым заданием как бы подводят жизненный итог, и прощальный их взгляд остро запечатлевает все, что отныне станет воспоминанием. Да только Вовка Звездочетов не понравился самому себе в эту минуту, когда малодушно подумал о возможной неудаче, и снова стал таким, каким всегда был в свои тринадцать лет: бесстрашным, готовым ко всем испытаниям.

Как ясно был виден флаг за пять голубых верст, разделяющих оба берега, если смотреть в полевой бинокль! Он трепетал на мачте, бело-голубой флаг, а кругом на берегу были шалаши, где спали все лето селивановские, а на воде покачивались плоскодонки и челны. И хотя у них, у рыбозаводских, были такие же челны и лодки и такой же бело-голубой флаг осенял их становище, но похитить неприятельский флаг необходимо: не должно развеваться двум одинаковым флагам над бескрайним Князь-озером, потому что главное селение на озере рыбозавод и им, рыбозаводским ребятам, принадлежит право поднимать и опускать бело-голубой флаг своей рыбацкой республики.

И как только пошла, пошла по черному сукну воды лодка, как только остались позади пирс, рыбозавод, освещенный навес, ледник, Вовка Звездочетов уселся на самом носу лодки, уже как бы не принадлежа себе, уже способный на риск, и все в нем заиграло, все захотело той опасной минуты, когда придется красться во мраке по чужому берегу, замирать, и снова красться, и до боли в ушах воображать, какой переполох случится, какой гам, если селивановские будут начеку.

Сокрытая теменью лодка скользила бесконечно, как бы впадая из ночи в ночь, и постепенно вся земля заполнялась водой, а Вовке Звездочетову не терпелось ступить на берег неприятеля, и он щурился во тьме, он оглядывался назад, на дружков, на адмирала своего Антошку Чалина — их фигурки были безмолвны, лишь двигались руки, макая весла.

— Ты что-нибудь видишь, Звездочет? — спросил вполголоса Антошка Чалин.

— Я ничего не вижу, — охотно отозвался он на имя «Звездочет», которое и ему самому нравилось, и было интереснее настоящего имени. — Я ничего не вижу, но улавливаю по запаху, что неприятели недалеко. Они жгли костер, пекли рыбу… Вы чувствуете?

И едва он сказал это, как с тугим хлопаньем крыльев поднялась где-то на берегу, в кустах, ночная птица и полетела, шальная, над водой, и лодка замерла, а Звездочет быстро сбросил штаны и рубаху, остался в плавках, опустил ноги за борт, в теплую воду.

— Вы одежку мою не потеряйте, — шепнул он, шаря рукой и пожимая чью-то ладонь.

— Нашел о чем говорить! — подосадовал Антошка Чалин.

И Звездочету сразу стало совестно своих слов, будто и вправду он думал лишь об одежде, а не о задании, не о флаге, не о появлении своем на селивановском берегу, среди неприятелей; он перевесился за борт и лег на воду, как большая рыба верховодка, и поплыл, поплыл, зная, что ребята ждать его будут, фонариком помигивать, звать и сразу подадут ему руки, чтоб он ухватился за них.

Но это потом, если все удастся, а пока Звездочет, разгребая воду, приближался к берегу, зорко, но все же напрасно всматривался вперед. И вдруг он различил остро взошедшую к небу мачту, представил приспущенный флаг и нетерпеливо выпрямился в воде, задевая ногами мягкую донную жижу, а потом пошел, пошел, и вода была Звездочету по плечи, по грудь, по колени.

О, эта обманчивая тишина, когда кажется, будто спят селивановские в своих шалашах и будто никого нет на этом берегу, только птица пролетела с криком. Но повсюду у селивановских были посты, и стоял пост у мачты. И так прекрасно жить тревожной жизнью, ожидая нападения чужаков, какой-нибудь беды, заговора, и охранять свой флот, свой лагерь, и поочередно выходить на дежурство, стоять заспанному, подрагивать телом, робеть при внезапных криках птиц, словно это не крики птиц, а сигналы неприятелей! Да ведь и у них, рыбозаводских, такие же бессонные посты, и всякое случалось ночью. Пробовали селивановские подходить впотьмах и к их лагерю, но были рассеяны. А вот теперь надо сорвать бело-голубой флаг, чтоб дерзостью своей доказать превосходство над селивановскими.

Из воды Звездочет выкатился на берег, как волна, потом лежал на земле, как бревнышко, потом приник всем телом к стволу ивы, как бы сам обрастая корою, и ничего этого, никаких превращений не заметил часовой, расхаживавший у мачты и смертельно хотевший спать. Звездочет сам не знал, долго ли он деревенел на этом берегу, долго ли присматривался к размеренности шагов часового, прислушивался к его сокрушительным зевкам, к чьему-то сонному бормотанию, похрапыванию, смешку, доносившемуся из шалашей.

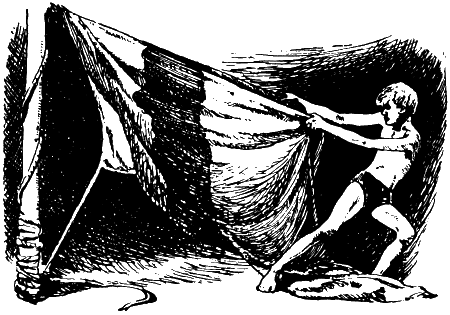

А сонный флаг свисал на мачте у самой земли. Звездочет ощущал, как щекотно рукам его, как не терпится им поскорее взять прохладное полотнище. Наверное, немного поспешил он, потому что часовой едва отошел от мачты, как Звездочет уже отделился от корявого ствола и жадно задергал полотнище на крепкой, как проволока, бечеве.

И не повезло Звездочету!

Он дергал полотнище, комкал и дергал, оно же не поддавалось, и тут часовой изумленно и тихо воскликнул: «А!» — точно облили его водой, а потом крикнул пронзительным голосом, от которого могли пробудиться все птицы, все звери, все люди, и бросился на Звездочета, обвил его ноги беспощадными тисками, и Звездочет никак не мог освободиться из тисков. И вот уже в одно мгновение пришел в движение стан неприятеля, точно у них не слали, готовили засаду, и замелькали чьи-то фигуры, кто-то навалился на Звездочета так, что вздохнуть было трудно, и панический говор слышался, возгласы, и фонарики уже отовсюду били, и кто-то взахлеб кричал:

— Звездочет! Звездочета поймали!

2

Все пропало, он в плену, и флаг по-прежнему щелкает под ветром на мачте. И теперь позор всем рыбозаводским: он в плену, в плену!

С этой ранящей мыслью Звездочет попробовал вскочить, но он был связан ремнями по рукам и ногам. Селивановские с добродушным смешком вынесли его из шалаша, как куклу, развязали. Он рывком подхватился и слепо, щуря глаза от стыда, обвел селивановских, никого не выделяя, никого не узнавая. Ах, надо было ночью бежать, если не удалось сорвать флаг, надо было бежать, ломиться через кусты по чужому берегу, миновать Селивановку, а потом всю ночь идти вокруг озера, во тьме различать незнакомые рыбацкие избы и взбираться на деревья, чтоб сверху следить, не обнаружится ли вдали бессонная лампочка под навесом рыбозавода!

Селивановские обступили его тесно, дышали разгоряченно прямо в лицо, так что Звездочет чувствовал их ненасытное любопытство. И когда он снова посмотрел на них — на предводителя селивановских, курчавого Багратиона, на толстого белокурого Стаса, на других, которых не знал по имени, и на девочку, вовсе незнакомую, глядевшую на него с сожалением, — то подавил тяжкий вздох и словно бы примирился с мыслью, что он тут пленник, что с ним могут поступить как захотят и что все на этом берегу против него: первобытные шалаши, и флот, и сухо щелкающий на ветру бело-голубой флаг. Он опять взглянул в чужие лица, и сладкая боль родилась в груди, оттого что селивановские стоят и замышляют что-то и каждый, наверное, хочет стукнуть его, лишь девочка с по-взрослому причесанными волосами, такая незнакомая, нездешняя, сочувствовала ему.

С вызовом поглядывая на Багратиона, он сказал:

— Все равно ведь отпустите!

— Вроде бы неприлично разговаривать с голым королем, — насмешливо сказал своим селивановским Багратион, так что селивановские дружно захохотали, а Багратион распорядился: — Выдайте ему одежду.

И словно лишь сейчас Звездочет обнаружил, что он стоит перед селивановскими в одних плавках, как и пустился в ночное плавание, и с тоскою посмотрел на озеро, на ртутный блеск его, на обширные воды, где ночью свои ребята ожидали его, возвращения. Может, и не захотел бы Звездочет облачаться в чужую одежду, но ему настойчиво помогали. Он оказался в тенниске с узорами глобусов, в замусоленных штанах, странный самому себе и все же не изменивший себе — такой же подтянутый, ловкий, большеглазый, готовый и теперь, как всегда, на риск, на побег, на все.