Невероятное путешествие мистера Спивета, стр. 13

Я словно со стороны видел, как мы трое сошлись в каком-то странном танце борьбы за выживание – все вместе на перекрестке судьбы, вершины одного треугольника. Что каждый из нас ощущал в этот миг? Было ли меж нами взаимопонимание – за ролями, отведенными нам страхом, рефлексом защиты своего участка и охотничьим инстинктом – понимание общности нашего бытия? Мне почти захотелось потянуться к гремучке, пожать ей незримую руку и сказать: «Ты хоть и гремучка, но по крайней мере не Стенпок, и за это я жму твою незримую руку». {38}

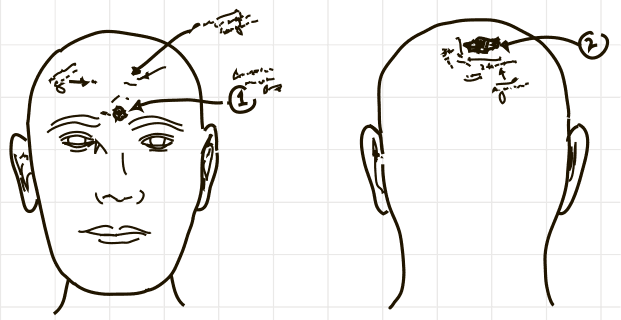

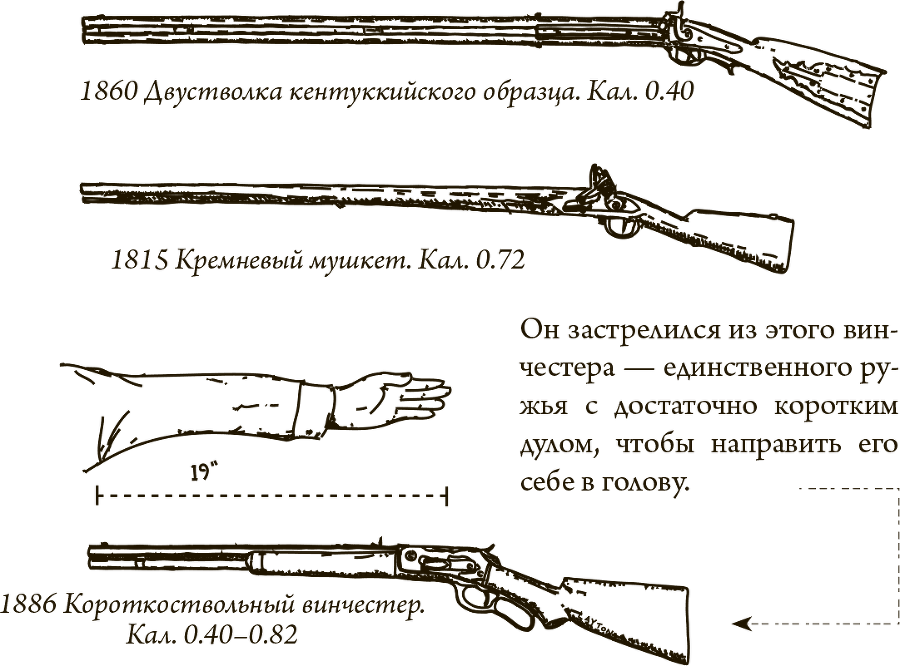

Змея двинулась ко мне, в глазах ее читалась непреклонная целеустремленность, и я зажмурился, думая – вот, значит, каково это. Наверное, погибнуть на ранчо от укуса змеи в лицо даже приличнее, чем самому себе выстрелить в голову из старинного ружья в холодном амбаре.

Прогремело два выстрела:

Второй каким-то образом вернул меня в мир ранчо. Я открыл глаза и увидел, что снесенная пулей голова гремучки валяется на земле, а из толстой шеи хлещет кровь. Безголовое тело дергалось, как будто собираясь выкашлять что-то очень важное. Змея свилась в тугой комок, расплелась вновь – и, наконец, замерла навсегда.

Сердце у меня стучало, стучало, стучало, как бешеное – в какой-то миг мне даже показалось, что сейчас оно передвинется на другую сторону грудной клетки (situs inversus!), а всем прочим органам придется перестроиться, так что я стану медицинской диковинкой и умру совсем молодым в кресле-качалке. {39}

– Целоваться ты, что ли, собрался с этой копилкой яда?

Я поднял голову. Отец с ружьем в руке шагнул ближе и рывком поставил меня на ноги.

– Ты что? – Голос у него звучал ровно, но глаза были белые-пребелые и слезящиеся.

Я не мог говорить. Во рту у меня было суше, чем у мамы в карманах.

– Совсем спятил?

Отец с силой хлопнул меня по спине. Я так и не понял – чтобы отряхнуть от грязи, в наказание или вместо объятия.

– Нет, я просто…

– Она бы тебя достала, ты б и пикнуть не успел, а в следующий раз меня рядом может не оказаться. Свезло тебе. Старушку Нэнси так аккурат в правую ляжку ужалили.

– Да, сэр, – пробормотал я.

Он пошевелил носком ноги мертвую змею.

– Глянь, какая здоровая. Может, прихватить с собой в дом? Покажем твоей матери.

– Не надо, пусть себе, – сказал я.

– Думаешь? – отозвался отец, снова пошевелил змею ногой и посмотрел на Вонючку – тот так и не шелохнулся.

– Ну что, сукин сын, видел всю заварушку? – сказал отец и отвесил Вонючке такого пинка, что тот отлетел на добрых пятнадцать футов. Я зажмурился. Вонючка уселся на землю с ошарашенным видом и, точно лунатик, провел языком по губам. {40}

Я смотрел на него во все глаза, боясь, что он сейчас рухнет и помрет после такого сильного потрясения. Однако у животных есть одна занятная черта – люди вроде моего отца именуют ее тупостью, а по мне, она скорее сродни всепрощению. Пока Вонючка сидел и облизывал губы, я почти физически чувствовал, как с него стекает напряжение пережитых минут. А потом он вскочил на ноги и, не оглядываясь, помчался вверх по холму, прочь ото всего этого безумия.

– Тупые козы, – пробормотал отец, вытряхивая стреляные гильзы на землю. Клик-клик, клик-клик. – Ну ладно, поехали, дело не ждет, а день уже на исходе.

Я двинулся за отцом к машине. Пока он заводил старый кашляющий мотор, меня вдруг захлестнула теплая, горячая волна. Кончики пальцев аж пекло, как после сильного холода. Я все вспоминал, как он пошевелил ногой мертвую змею – как внимательно оглядел ее, а в следующую секунду напрочь выбросил из головы. Трагедия предотвращена, и отцовские мысли вновь переключились на непосредственную задачу водоснабжения. Сквозившая в каждом его движении уверенность недвусмысленно говорила: «В жизни чудес не бывает».

Мне здесь было не место. Я давно это знал, но воплощенная в поступке отца ограниченность, склонность к туннельному зрению словно бы вмиг помогла правде выкристаллизоваться. Я не рожден для жизни на вольных просторах холмов.

Я поеду в Вашингтон. Я ученый, картограф, я нужен там. Доктор Клэр тоже ученый, но почему-то вписывалась в жизнь на ранчо не хуже отца. Эти двое существовали вместе, замкнутые друг на друга на бескрайних склонах водораздела.

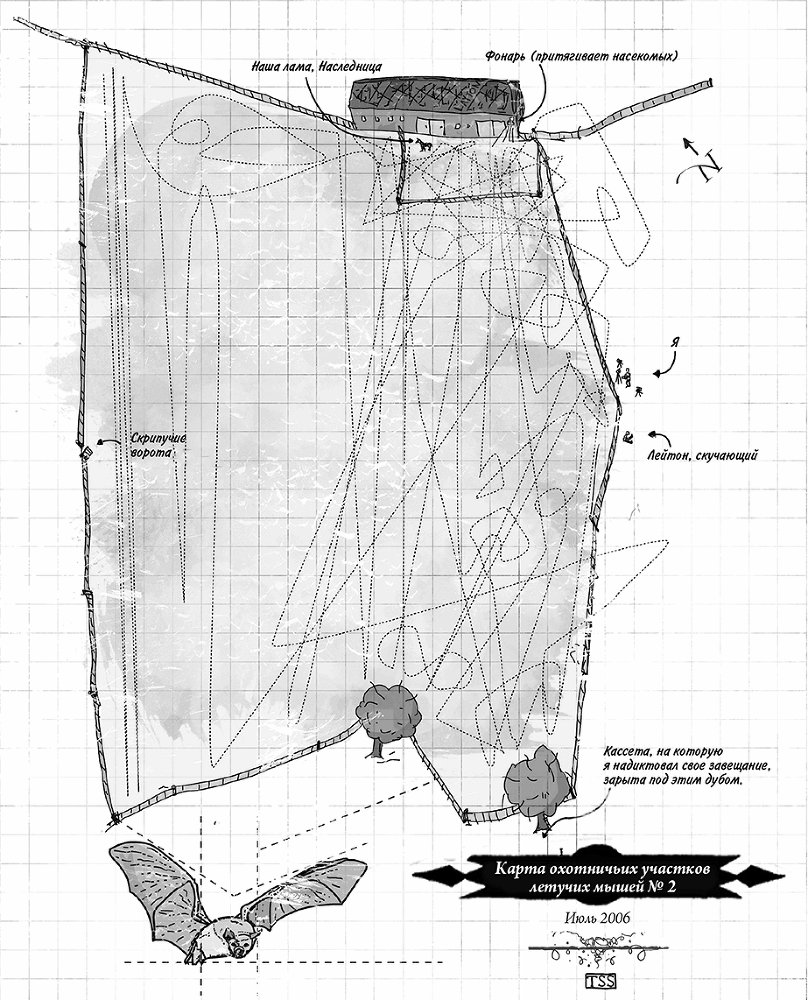

Сквозь захватанное окошко пикапа я смотрел на выцветшую палитру ранних сумерек. На фоне серого бездонного неба мелькали крохотные темные тельца – летучие мыши (Myotis yumanensis) начали исступленную пляску эхолокации. Воздух вокруг пикапа, верно, пронизывали миллионы тоненьких сигналов.

Как я ни вслушивался, но так и не мог толком воспринять плотное кружево их трудов.

Мы катили вперед. Рука отца покоилась на руле, изувеченный мизинец торчал чуть кверху. Я смотрел, как носятся и пикируют в небе летучие мыши. Вот ведь легкокрылые создания! Им принадлежит царство отражений и преломлений, постоянной беседы с поверхностями и препятствиями.

Мне бы нипочем не выдержать такой жизни: они ничегошеньки не знают о мире как он есть, довольствуются лишь его эхом.

Я нарисовал эту карту для доктора Йорна, любительски изучавшего летучих мышей. Но я сделал это еще и на случай своей смерти. Я хотел, чтобы он знал, где лежит мое завещание. (Я составил карту еще до того, как он начал мне лгать).

Глава 3

Отчет о вскрытии. Из блокнота З45 {41}

Разгребая канавы, мы практически не разговаривали. В какой-то момент отец что-то буркнул и приостановился, обводя взглядом земли вокруг, а потом двумя пальцами, средним и указательным, точно дулом пистолета, ткнул в сторону канавы за узким водотоком.

– Вон, – сказал он, как выстрелил. – Там разгребай.

Я вздохнул и потопал, куда велено. На взгляд постороннего наблюдателя все действия моего отца казались блестящим примером самобытной водознатческой интуиции, но мне уже было все равно. Я чувствовал себя ребенком-актером, поставленным для придания колорита и правдоподобия в смитсоновскую выставку на тему Западной Америки. {42}

Я разгребал. Саундтрек проигрывал звуки чавкающей грязи, короткие и резкие распоряжения отца, приглушенные порывами предвечернего горного ветра, задувавшего нам в глаза хвойную пыль. (Неужели в музеях уже даже и это научились воспроизводить?)

Я остановился на полувзмахе лопатой. Вокруг сапог заструились мутные ручейки холодной воды. Ноги превратились в острова. Вода холодила их сквозь резину сапог, но все ощущалось как-то приглушенно, и мне вдруг страшно захотелось почувствовать ледяное прикосновение воды кожей, всеми пальцами.

Домой мы ехали в тишине. С сапог на истоптанный пол пикапа сползали куски вязкой грязи. Я гадал, почуял ли отец, что что-то не так. Он не из тех, кто спрашивает: «А что это ты молчишь?» Для него молчание было удовольствием, а не признаком внутреннего раздрая.

Остановившись перед домом, он подал мне знак вылезать.

– Извинись за меня. Мне еще надо кое-что сделать. Сэкономлю нам тарелку жратвы.

Это слегка выходило за рамки обычного: отец, с его любовью к заведенному распорядку, всегда требовал, чтоб вечером за столом собиралась вся семья. Эта традиция слегка ослабла после смерти Лейтона, но все равно мы почти каждый вечер сходились все вчетвером под Линнеем и ели наши порции в тщательно культивируемом полумолчании.