Калитка, отворись!, стр. 1

Нинель Вениаминовна Бейлина

Калитка, отворись!

Ещё не мысля, но мечтая…

Глава первая, в которой говорится о проявителе и ещё ровно ничего не случается, но ведь, в конце концов, это только начало

Бывают люди — как проявитель. Кто не знает? Положишь в ванночку с проявителем белую бумагу — и на ней при красном свете начинают проступать фигуры, жесты, добрые и злые лица, полёт облаков и деревья с точностью до последнего листика.

Таким проявителем почему-то оказалась Нюрка.

Сама по себе Нюрка девчонка как девчонка, длинная, не больно складная, загорелая, волосы короткие, белёсые и курчавятся, как стружка из-под рубанка, бровей и ресниц почти нет, глаза непонятного цвета… Говорит она не много, не мало, не умно, не глупо, о чём думает — неизвестно.

Зине она приходится двоюродной сестрой по отцу.

Года три назад Зина ездила к Нюрке в гости, на ферму. Тётя Маша, Нюркина мать, угощала Зину невкусными лепёшками; в избе, половину которой занимала русская печь, было много мух; целыми днями бормотало невнятно радио; книг было мало, и всё больше руководства по холодному воспитанию телят; картин совсем не было, на стене висели только две большие фотографии — тётиного первого мужа и её старшей дочки, которую тоже звали Нюркой. И муж и дочка погибли на фронте. Тётя была уже старая — она больше походила на бабушку, чем на тётю. К тому же как раз недавно от неё ушёл неизвестно куда второй её муж, отец младшей Нюрки. Зине хотелось поскорее уехать из скучной избы, но сказать об этом было бы невежливо! Чтобы скоротать время, она садилась с Нюркой на завалинке и рассказывала ей про доброго чудака Дон-Кихота, про школьника Витю Малеева, про уродливого Квазимодо и красавицу Эсмеральду. Нюрка думала, думала, что бы такое рассказать в ответ, наморщила лоб — и выпалила басом: «А у меня учёный воробей был!» — «И что же дальше?» — «А боле ничего».

И вот теперь тётя Маша уехала на какие-то курсы животноводов, и Нюрка очутилась в Зинином доме. И почему-то сразу стало видно, что она взрослее Зины (а подумаешь — всего-то разницы полгода!). И почему-то при Нюрке все вещи стали казаться другими, а в голову полезли мысли, которые раньше, может, и были, но не обнаруживались… Почему?

…Зина сидит на диване, читает учебники за восьмой класс (папа говорит, что их надо знать заранее, если хочешь заниматься наукой всерьёз). Мама несёт из кухни кастрюлю с борщом, а Нюрка — под кроватью, видны только её розовые пятки: она моет пол. И становится вдруг не по себе: «Почему это мама не поручила мне помыть пол?.. Но ведь и Нюрку никто об этом не просил… Нехорошо… Надо бы, конечно, встать, отобрать у неё тряпку… Ах, да она уже кончает!..»

Мама накрыла на стол, разливает борщ; в Зинину тарелку кладёт кусок мяса; себе и Нюрке не кладёт. Зина вздрагивает, оттого что видит это, но сказать стыдно. Почему же не было стыдно раньше — ведь мать всегда отдавала ей всё, что повкуснее?

Нюрка выносит таз, направляется к умывальнику; на полдороге её догоняют мамины слова:

— Аня, ты бы всё же помыла руки перед едой! Если уж нет у тебя такой потребности, хотя бы притворись, что есть. Стыдно же!

Нюрка останавливается, подходит прямо к столу, садится, глядя маме в глаза. Зина тоже плетётся к столу.

— Зина, ты села на моё место, — говорит мама. — Вот же твоя тарелка.

— Какая разница! — говорит Зина и, чтобы не раскричаться, поспешно принимается есть.

Напряжённая тишина; вот-вот что-то случится. Надо заговорить для разрядки. О чём-нибудь совсем постороннем.

Зина смотрит в окно. На улице, млея от солнца, переваливаются утки. Растянулся под деревом пёс; брюхо его то вздувается, то опадает. И вдруг — вот спасение! — появляется священник; пыля сандалиями, он спешит куда-то, подобрав полы подрясника, так что видны голубоватые «стильные» брюки. Тема для разговора есть!

— А смешно: спутники, ракеты — и поп! Почему он до сих пор не убедился, что бога нет? — спрашивает Зина и отвечает сама себе: — Ему же деньги платят за бога.

Нюрка поднимает голову от тарелки:

— А вот бабушке Тарасовне никто не платит, а она почему-то верит.

Ага, разговор налаживается. Зина обдумывает ответ, но снова вмешивается мама; она спрашивает, осторожно поправляя очки на переносице:

— Быть может, она и тебя в церковь водит, эта твоя бабушка?

Нюрка громко:

— Да, я была в церкви!

И тише, мечтательно:

— Поют там до чего же хорошо!..

У мамы пошёл пятнами лоб:

— Ты же пионерка, бессовестная, что ты говоришь? Ну, даже если ты заглянула просто из любопытства — это же опасно! Первый раз пойдёшь послушать, как поют, а второй — молиться!

— Значит, вы всю жизнь в школе учите, а поп с одного разу вас перешибёт? Поп-то, выходит, сильнее?

— Аня! Я тебя серьёзно предупреждаю… В моём доме…

— А вдруг я и сама в бога верю? — спрашивает Нюрка, опустив ресницы; у неё всё же есть ресницы, и длинные, только совершенно белые.

— Что ж, ты росла в такой среде…

— Конечно, моя мать телятница, где уж ей, — так же тихо говорит Нюрка, и мама даже разок кивает головой, но тут Нюрка поднимает глаза — неожиданно глубокие, тёмно-синие и очень злые.

Зина невольно хватает маму за руку, но Нюрка и не думает скандалить: смотрит — и всё.

— Ладно, хватит, — говорит мама. — Хватит ломать комедию. Ни в какого бога ты не веришь, и всё это чепуха.

— А если верю? Что тогда? Притвориться?.. — издевается Нюрка. — Э-эх, вы!..

Она встаёт и уходит куда-то. Мама разводит руками, а Зина начинает всхлипывать, сама не зная почему. Ей непонятно, что происходит и кто в этом виноват, но всё это ужасно. «Почему я не согласилась поехать в Алтайку, в пионерский лагерь, когда меня папа посылал, ещё до Нюркиного приезда? Тогда всё было бы в порядке. То есть всё было бы так же ужасно, но я бы по-старому ничего не замечала…»

Зина бежит на кухню, в сени, выбегает на крыльцо; Нюрки нигде нет.

— Нюра, Нюра! — кричит она.

Никто не отзывается.

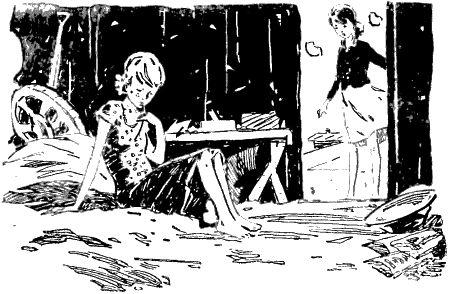

А Нюрка сидела в сарайчике на куче стружек. Она вытянула одну ногу, обняла тонкими руками голую коленку другой. Солнечный лучик щекотал Нюрку за ухом, уговаривал не плакать. Но её и не надо было уговаривать. Последний раз она плакала шесть лет назад, когда мать поймала её на совхозной морковке и при всех, задрав ей юбчонку, отстегала прутом. Нюрка громко ревела тогда не оттого, что больно (бывает и больней), не оттого, что бьют (других детей тоже бьют), но оттого, что бьют её при народе, а она без штанов, а ей уже целых восемь лет! Она укусила мать за руку, забралась в чащу первой целинной пшеницы и плакала сперва горько, навзрыд, потом всё тише, медленнее. Так покойно шуршало поле, поднимался по зелёным трубочкам от корней сладкий земной сок, и колосья, наклоняясь, вот так же легонько, как этот лучик, щекотали шею. Она вышелудила один колос на ладонь. Каждое зерно было с ложбинкой и походило на малюсенький пирожок. Две последние слезы упали на ладонь — и Нюрка съела их вместе с зёрнами. Поэтому она и не плачет больше. А может, потому, что она уже взрослая и никто не смеет её бить.

Но ведь мама не со зла ударила, а по правде. Да и нервная была тогда мама из-за этого… пьянчуги (даже теперь Нюрка не называла его своим отцом. Ей нравилось думать, что отец её — тот, на портрете, тот, что погиб на фронте…).