Судьба открытия, стр. 40

— Жив будет, ништо…

Шахтеры постояли недолго и ушли, оставив на пыльном дворе отпечатки веревочных лаптей.

Час промелькнул с тех пор, а может быть, гораздо меньше. В окно выглянула кухарка.

— Как Иван Степанович? — спросил ее Зберовский, схватившись за подоконник.

— Сплять, — зашептала она. — Коло них фершал рудничный.

— Фельдшер что говорил: он выздоровеет?

Кухарка заморгала красными, без ресниц веками и ничего не ответила.

— Зою Степановну позовите, — попросил Зберовский.

— Зараз.

Цепляясь носками ботинок за выступ стены, Зберовский почти всунулся со двора в окошко. Перед ним был стол, на столе — сито, горка просеянной муки. А в памяти — толпа у надшахтного здания, мать с ребенком на земле, и все, все случившееся, и Терентьев.

«Что кинулся спасать — так это даже смешно. Чепуха, запоздалый жест».

Наконец в кухню вошла Зоя. Она несла скрученное жгутом мокрое полотенце. Увидев Гришу, она походя заметила:

— Ах, это вы приехали! Не вовремя вы, простите.

Глаза ее были чужими, суховатыми. Видно, что ей сейчас до Гриши дела нет.

— Я понимаю… Я уезжаю, я на секунду, — сказал он скороговоркой. — Только, ради бога, два слова. Кстати, с Иваном Степановичем серьезно?

— Конечно, серьезно.

— А фельдшер думает — выздоровеет?

— Надо надеяться. — Она встряхнула выжатое полотенце. — Вы извините — мне некогда.

Гриша, перекосив губы и побледнев, заговорил захлебывающимся шепотом:

— Все знали, что опасно в шахте. Вы ему передайте от меня. Он мог предупредить… ужасная такая обстановка… всякий честный человек на его месте… А он сделал наоборот. Мне трудно, ваш брат все-таки…

— Прощайте! — резко крикнула Зоя.

…С востока ползла темная клубящаяся туча.

Кучер потеснился, Зберовский сел в двуколку; лошадь, подстегнутая кнутом, рысью выбежала со двора.

Минуя рудничный поселок, выехали прямо в степь. Бурые отвалы породы скоро заслонили собой оцинкованную крышу. Среди видневшихся сзади убогих строений по-прежнему страшной усеченной пирамидой вздымался бревенчатый копер.

Никогда еще у Зберовского не было так тяжко на. душе. То ему хотелось вернуться, узнать, что происходит на площади у шахты, то он говорил себе, что помочь ничем не может и праздное любопытство оскорбительно для человеческого горя. Он оглядывался, с выражением крайнего страдания смотрел на удаляющийся рудник, тер ладонью лоб.

Солнце скрылось за тучей. Железнодорожная станция была уже близко. На рукав голубой студенческой тужурки упали первые капли дождя.

Глава II. Глухие тропы

1

Мало ли бежавших с каторги бродяг скиталось тогда в сибирской тайге! И этот человек был тоже бродягой.

Днем он прятался в непроходимой чаще, спал, пригревшись на солнце. В непогоду строил тесный шалаш. Встречаться с людьми не хотел. Даже костер разводил с опаской, чтобы дымом не привлекать к себе внимания. Пустынно было вокруг, а ему в каждом лесном шорохе чудился звук чьих-то крадущихся шагов. И только по ночам — ночи летом светлые — он шел до утра, взбираясь на крутые склоны, пересекая долины, упорно двигаясь с востока на запад.

Он считал так: до наступления морозов надо пройти три тысячи верст — по семь часов напряженной ходьбы в сутки. Зима должна его застигнуть уже за Уралом. На это хватит сил, он дойдет. Если, конечно, не выследят стражники, не скосит где-нибудь шальная пуля.

Пищу добывал в тайге: то разорит птичье гнездо, наберет горсть пестрых, как круглые речные камешки, яиц, то отыщет прошлогодние кедровые шишки.

Однажды, осмелев от голода, он подошел к маленькой заимке. Притаившись в кустах, увидел: старуха насыпала в корыто, выдолбленное из бревна, отрубей, смешанных с мякиной, — хотела, наверно, корову или свинью кормить, — а сама вернулась в избу. Тогда он выскочил из-за кустов, прыгнул через плетень. Опрокинул корыто — вытряхнул отруби в какую-то грязную тряпку и, схватив их, задыхаясь, умчался за деревья.

Отрубей оказалось фунтов двадцать. С тех пор он каждый день варил из них себе нечто вроде каши.

На нем была дерюжная шапка и рваный, не сходящийся на груди полушубок. Его борода сбилась в рыжий ком, слиплась от древесной смолы. За плечами свешивались котомка с остатком отрубей, закопченный котелок; из-за пояса высовывался острый блестящий топор.

Особенно много страданий ему причиняли лапти из березовой коры, громоздкие, негнущиеся, скорей напоминающие формой утюги, чем человеческую обувь. Такие он придумал сам: босому в тайге нельзя. Но идти в них было трудно, и они быстро ломались — каждый день надо делать новую пару.

Глядя на лапти, он часто размышляя: хорошо вы сшить себе унты из медвежьей шкуры. Они удобные, наверно, бывают и прочные. Прошлой зимой, когда ему с другими каторжниками пришлось расчищать от снега тракт, он видел на ногах проезжего крестьянина медвежьи унты. Не березовым коробкам чета. А встречи с медведем все равно не миновать. Зверь нападет — нужно только вовремя ударить, против топора зверь не устоит. Лишь бы исподтишка не кинулся. А чтобы шить из шкуры, можно вместо дратвы или ниток сделать тонкие кожаные ленточки, отрезать их от самой же шкуры.

Медведи, как назло, трусливо прятались в зарослях.

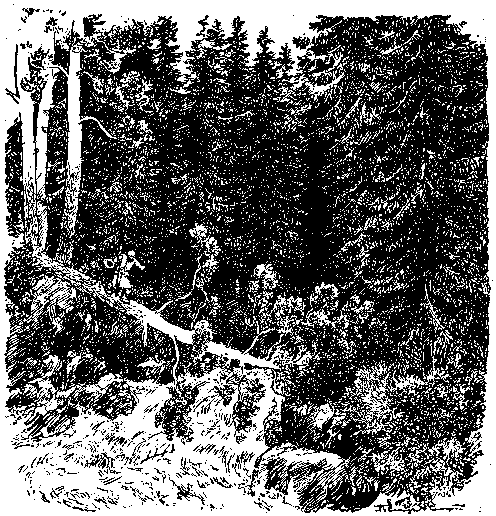

…Солнце закатилось. Бродяга вздохнул, закинул котомку за спину и, раздвигая колючую хвою, пошел по бурелому.

Заря не потухала всю ночь. Северная половина неба сияла золотистым, розовым, сиреневым светом. Холодный ветер сквозил в долинах между горами; лужи у мшистых кочек еще с вечера покрылись хрупкой ледяной пленкой. На гребнях гор, как вырезанные из черного картона, темнели силуэты вековых кедров и пихт.

Он шел, не сбиваясь с воображаемой прямой, протянутой с востока на запад. Перевалил сначала через одну вершину, потом через другую, спустился по неровному склону. У подножия скал услышал шум падающей воды. Цепляясь за камни, сполз в ущелье. В полупрозрачном сумраке перед ним, покрытая пеной, грохотала горная речка.

Да сколько же рек в этих дебрях! Будь они прокляты! Сейчас он даже шапку сдвинул на затылок. Сердито посмотрел по сторонам. Вода мчалась в скалистом русле бурным потоком. Стволы деревьев вздымались темными колоннами. Над хвоей мерцали бледные огонечки звезд.

Способ переправиться единственный: срубить и перекинуть через реку дерево. Вон — подходящая сосна.

Подняв топор, он размахнулся, отступил на полшага и с резким выдохом ударил по сосне. Изредка оглядываясь, застучал размеренными, сильными ударами. Посыпались щепки. Стало жарко — распахнул полушубок. Наконец огромное дерево крякнуло, описало в воздухе дугу и тяжело легло ветвями на скалы противоположного берега.

Вновь подвязав котомку, он вытер пот. Тут же заметил посветлевшее небо. Подумал: надо скорее уйти от переправы.

Не в первый раз ему приходится идти по срубленному дереву, под которым в глубине с ревом пенится река. Но сегодня это кончилось бедой. Трудно объяснить, что именно случилось. Он вдруг потерял равновесие, как-то беспомощно взмахнул руками и…

И даже ушиб не сразу почувствовал. Вода обожгла ледяным холодом, перехватило дыхание. Течение волокло его, ударяло о камни. Перед глазами — пена, дно, муть, всплески, утреннее небо. Только уже за пределами ущелья, захлебывающийся и обессилевший, он выбрался на берег.

Все тело пробирала крупная дрожь. Лицо в крови, щека как чужая. Левый глаз заплыл под отекшим веком, почти ничего не видит. Одежда мокрая, тяжелая. Ни топора, ни котелка, ни котомки с отрубями!

Но главное — это боль в ноге. Такая острая, что он застонал при первом шаге.

«Дьявол! Врешь, пойду! — исступленно бормотал он, ковыляя вверх по косогору. — Врешь… Ну, ах ты, дьявол!..»

Однако далеко уйти ему не удалось.

С отчаянием он подогнул ушибленную ногу и осторожно опустился на колени. Тело пуще прежнего трясется. Скинул с себя вымокший полушубок. Нащупал в кармане кусок кремня и стальную пластинку. Увидел сухой мох, вытер об него свое огниво. Потом искры плохо высекались — от дрожи все не мог попасть пластинкой по кремню. Но вот во мху, дымя, затлела точечка. Он принялся вздувать ее. И через несколько минут его уже обдало благодетельным теплом костра.