Закон палаты, стр. 36

— Тётя Настя, тётя Настя — сто лет тётя Настя, — обрезала она его.

— Что это вы такая сердитая? — спросил Ганшин.

— Печень у меня болит, а печень — это наша печка… Это во-первых… А во-вторых… И того, что во-первых с вас будет…

— А что ночью в коридоре бахнуло? — поинтересовался Поливанов. — Севка, ты слышал?

— Приказал ваш Толяб долго жить, вот что, — сказала тётя Настя, глядя себе под ноги, и отвернулась к окну. Она знала, что нарушает строжайший санаторный запрет, но промолчать не сумела. Не по её характеру, да и всё равно ребята узнают.

В палате стояла тишина, только шаркали шлёпанцы тёти Насти.

«Как так умер? — стучало в голове у Ганшина. — Совсем умер? Умер и не живёт? Окончательно? Навсегда?»

Что-то чёрное, холодное надвинулось на Севку, перехватило дыхание и оставило после себя пустоту.

«Может, Настя ошиблась, может, Толик ещё оживеет? А что, если это летаргический сон, о котором Изабелла рассказывала? Лежит совсем как мёртвый, а просто спит?.. Нет, невозможно. Жил, смеялся, бегал на костылях, менялся марками и вдруг — умер? Да что ж это такое? И возьмут и положат в гроб (ещё это слово — чёрный ужас), и понесут на руках, и зароют в землю на кладбище, за водокачкой…»

И новый ряд невыносимых картин: могилу роют опускают гроб, заваливают землёй, мокрыми, грязными комьями…

«…А вдруг крышка слезет? Все уйдут, а он там живой и начнёт откапываться? В темноте загребает руками землю, а она в рот лезет, забивает уши… Вот что: а если и я умру, не дождавшись мамы? — внезапно пугается Ганшин. — У-уф! Даже спине холодно стало. Толяб тоже на костылях прыгал, как здоровый, все ему завидовали… Нет, нет, я не умру. Это Толяб умер, у него миллиардный. А я уже выздоровел. Я никогда не умру. Я не могу умереть. Вот и зимой не умер, а как болел, дней пять подряд за сорок было…»

И Ганшин мало-помалу успокоил себя.

Шёл обычный палатный день. Евга помалкивала, поджимая губы. Мерили температуру, перекладывали, посыпали спину тальком; прошёл ежедневный обход, будто ничего не случилось. И ребята виду не подавали, что знают: пусть взрослые думают, что они дураки.

Изабелла не отходила от них целое утро. Разлетелась рассказывать о Москве, о своём детстве, о представлениях в театре «Летучая мышь» и ещё что-то потешное, но никто не смеялся.

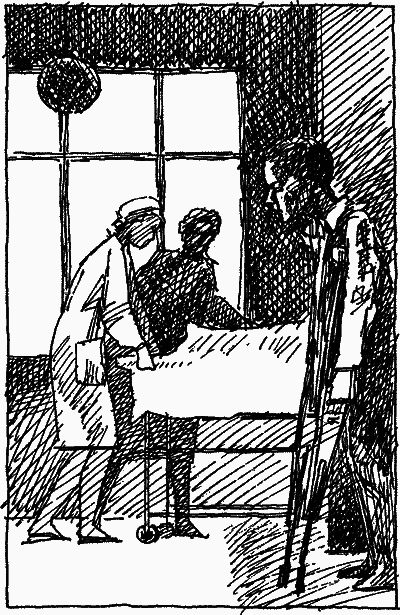

А когда перед обедом Ганшина вывели на костылях в коридор, он увидел, как из изолятора две незнакомые няни, молча и торопясь, провезли к выходу каталку, на которой лежало что-то, едва угадываясь маленькими белыми горбиками под ровно, без морщинок, натянутой по краям простынёй. Толяб, прощай!

Глава двадцатая

ДОМОЙ!

Проснулся он перед самым звонком, от того, что кто-то наклонился над ним и отвернул свесившийся на лицо край простыни.

Солнце било в глаза, просеиваясь лучами сквозь крону большого одинокого вяза, и Севка заморгал часто-часто, пытаясь разлепить веки. Сладко потянувшись, он глубоко вдохнул свежий, лёгкий, пришедший с утренних гор воздух. Высокие ребристые облака плыли на промытом, будто новорождённом, утреннем небе.

— Ну, Сева, пляши, — говорил над его ухом голос Марули, пока он тёр ладошкой глаза. — Мать приехал, домой пойдёшь.

Неужели дождался? Сна как не бывало. Да где же она, где? Почему не здесь сразу?

Ганшин механически глотал остывшую тыквенную кашу, а сам то и дело косил на дорогу, выхватывая издали и провожая глазами каждую женскую фигуру, пока не убеждался разочарованно: не она.

Мама появилась с другой стороны, чем он ждал, и Севка не сразу узнал её. Невысокая женщина без привычного белого халата, в чём-то светло-зелёном, быстро шла вдоль ряда кроватей, вглядываясь в одинаковые детские лица.

— Мама!

Она подбежала к постели, он приподнялся на локтях, она наклонилась к нему, бросилась целовать в нос, лоб, ухо, куда придётся, зачем-то заплакала. Теперь, когда она была рядом, Ганшин узнал на ней довоенное, выгоревшее, в кленовых листиках платье, такое знакомое по дому, по Сокольникам. Загорелое, усталое лицо матери с незнакомыми морщинками в первую минуту показалось ему некрасивым.

— Мама, какая ты… — сказал Севка.

— Какая?

— Старая…

Мать улыбнулась растерянно.

— Ведь два года не виделись, Севочка… И дорога трудная была. Знаешь, девять суток к тебе добиралась. Приехала почти без вещей — такая неудача, баул стащили в поезде… И босоножки, — засмеялась мама.

Она смотрела на него, сияя глазами, гладила его лицо и руки и говорила обо всём сразу — о московской квартире, о том, что налёты кончились, о жуткой пересадке в Новосибирске, о письме от отца, о здоровье бабушки, и о босоножках, которые она сняла в купе на ночь, а утром нагнулась со своей полки — нет как нет.

— Не знаю, как бы и добралась, если б не добрая душа одна, представляешь, тапочки мне уступила, в них и доехала.

Через пять минут Ганшину уже казалось диким, как это он мог сразу не узнать её. Такая же, как всегда, и всё в ней такое своё, московское, домашнее. Они говорили и говорили, перебивая друг друга, забывая, с чего начали, — о том, что он ходит уже по двадцать минут в день, и как они поедут, и во что оденут Севку, и что костыли дадут, наверное, санаторские, на них ещё год ходить, и в какой школе учиться, и кто их встретит в Москве…

— А это мои товарищи, мама, — спохватился Ганшин, совсем забывший было о ребятах, которые давно уже восхищённо глазели на них. — Игорь… Ты его узнала? — И Севка широким, великодушным жестом указал на Поливанова, как бы приглашая его разделить свою радость. — Мой главный друг, помнишь, ещё с московского санатория.

— Поливанов?.. Узнала, конечно, узнала, — закивала мама. — Как вырос!

— А там Зацепин, Костя Митрохин…

В этот миг торжества Ганшину все палатные, без разбора, казались добрейшими и вечно преданными друзьями. Прошлые ссоры, унижения, обиды, драки были забыты, и ему искренне хотелось, чтобы мама знала теперь о ребятах только хорошее.

— У вас тут один мальчик тяжело заболел, — сказала вдруг мама, приглушив голос. — Я с его матерью на попутных из Вейска добиралась. Хорошая такая женщина, совсем простая, из Иванова-Вознесенска, ткачиха…

— Это Толяба мать, — сказал, опустив глаза, Ганшин.

Она поняла, что он знает всё, и стала тихо рассказывать, комкая в руках платок и временами прижимая его к лицу:

— Мы сегодня всю ночь не спали. Как с вечера приехали, и она узнала… И вот убивается: опоздала, опоздала. Телеграмму, говорит, поздно дали, да с фабрики освободиться надо, да билетов не достать. Пока ещё дочку маленькую к сестре отвезла, пристроила, еду кое-какую собрала, банку тушёнки, сальца, как он любил, где-то выпросила… Мануфактуру везла, нитки, чтобы на мёд здесь поменять и на яйца. Я её всё утешала: поправится он, только усиленным питанием немного поддержать. Вот Севу, говорю, моего поставили, врачи в санатории отличные…

Мама захлюпала и отвернулась. Севка сконфуженно смотрел на неё.

— Так всё в эту войну, Севочка, горе сбоку у радости ходит, — сказала она, глядя себе в колени и оглаживая на них платье.

По правде сказать, Ганшину вовсе не хотелось, чтобы мама говорила с ним об этом. Запретный разговор вызывал у него смущение. Да и просто не терпелось опять повернуть на своё — уезжаем ведь! — и он спросил, привезла ли она штаны, в каких ему домой ехать.

— Папины укоротила, — улыбнувшись, сказала мама, и они стали обсуждать подробности отъезда.