Белая книга, стр. 33

Мы успокоили его, как умели, и только наказали держаться над водой еще с полчаса. Мы за ним вернемся.

Пыхтя и охая, волочили мы длиннющую жердину по узкой, петлявшей в густом лесу тропе, сойти с которой было опасно. Кое-где повороты ее были так круты, что мы никак не могли развернуться, и приходилось пятиться назад.

Вот так чудо! На полдороге мы повстречали Яниса. Бедняга, решив, что мы его бросили на произвол судьбы, плашмя бултыхнулся в воду и кое-как выкарабкался на сушу. Перед тем он снял и перекинул на берег безрукавку и рубаху, но снять штанцы не решился. Все равно ведь замызгал их, выше колен увязнув в тине. И так Янис шагал в одной рубашке и безрукавке, а штаны нес в руках.

Ну и вид у него был! Ни дать ни взять поросенок из лужи вылез! Даже волосы облипли тиной. Но зато он был очень доволен собой и выставлял себя героем. Он держался с нами так, словно давеча на острове ревел понарошке.

— Волоките ваши мостки обратно! — едва завидев нас, крикнул Янис. — Зря пыхтели! Я хотел вас остановить, да вы помчались как очумелые!

Мы опустили жердь наземь, очень уж мы с ней намаялись, и решили малость передохнуть. А потом подумали, что и ни к чему тащить этакое бревно обратно. Хватит там и одной жердины.

— Кому понадобится, положит вторую, — заключил Рудис.

И мы весело пошагали домой.

Когда вышли из лесу, Янис огляделся по сторонам, нет ли поблизости людей.

Людей-то он не увидел, но зато со страхом заметил, что солнце клонится к закату. И Янис так затрясся, что даже зубы у него застучали. Но ему полуголым предстояло еще дошагать до большой канавы, где вода была не такая грязная. Там и ноги можно будет обмыть, и штаны выполоскать. После того, как все это было проделано, он подставил нам на обозрение свою облипшую тиной голову и спросил:

— Я за это время не поседел?

Мы покопались в его мокрых волосах, но ни одного седого волоса не нашли.

Тут я ненароком обмолвился:

— Вдруг да отец с матерью уже приехали?

Янис схватился за карман — слава богу, ключ на месте.

— Видишь, — напомнил Рудис, — говорил я, что та кукушка — лиходейка!

Янис помалкивал. Он старательно выкрутил свои клетчатые штаны и принялся их натягивать, что было не так-то просто.

— Было бы солнышко чуть повыше — через полчаса и не приметили бы, что я их вымочил, — горевал он, шагая по дороге.

Когда мы воротились домой, хозяйская телега стояла во дворе. Хозяева сидели на пороге клети, грозные, как тучи, потому что на свою половину без ключа попасть не могли. Да и у моей матери лицо было не слишком ласковое.

Вечером нам с Янисом по вине кукушки-вещуньи немало еще пришлось вытерпеть, но, сдается мне, подробно рассказывать про это не стоит. Кто ж не испытал такого на своей шкуре!

ЧЕРТИ

Про черта я слыхал не меньше, чем про бога. Да и поминали черта ничуть не реже, чем святого духа. Сколько раз, бывало, слышишь — принесет кто-нибудь на коромысле ведра с водой, ненароком заденет за косяк и тут же: «Эх, черт!» Или случится что-нибудь потешное, все хохочут до слез, заливаются и только сквозь смех выдыхают: «Ох ты, черт!» Ну, а зимними вечерами, когда наступала пора сказок, так чертями все углы просто кишмя кишели. Бывали там черти о трех, шести, девяти и даже двенадцати головах…

Больших чертей я страх как боялся, а с маленькими забавлялся, все равно что с котятами. Не раз случалось мне вечером оставаться одному в избе, и когда во всех углах поднималась возня, я, разинув рот от ужаса, то и дело озирался — а вдруг пожаловал многоголовый! Но, на мое счастье, все черти там были махонькие, серые, точь-в-точь как наш пол, с блестящими глазками и длинными хвостами. Они не говорили ни слова, только ушами прядали, будто отгоняли мух, или вдруг, то у одного, то у другого сверкнут белые зубы, а меж ними мелькнет красный язычок. Я разглядывал чертей и не скучал. Но порой черти вроде злились: точили коготки, собирались полукругом, косясь на меня, подкрадывались к моему углу. Я торопливо крестился; и тогда по темной комнате словно пролетала белокрылая птица и спасала меня.

Как-то я спросил мать, видала ли она когда-нибудь черта.

Оказалось, она черта никогда не видала. И стала мне рассказывать, что черти бывают только в сказках. И что черт — дух, так же как бог, человечьим глазом он невидим, но всегда находится промеж нас.

— По-еврейски ли, по-цыгански говорят, черт, как и господь бог, всякий язык понимает и неотступно за людьми следит, — говорила мать. — Только бог отвернется, а черт тут как тут и сбивает человека на злое дело. Оттого-то на свете бывают и радость и горе, добрые дела и худые.

Такого объяснения мне было, конечно, мало, однако ж с матерью разговоры о чертях я больше не затевал. Мне было ясно, что ничего толком от нее не узнаешь. Да и как она может рассказывать о том, чего сама не видала? Нет уж, никто меня не обманет, будто главный черт это дух, когда я сам сотни раз видал чертенят. Дух… Это же, выходит, вроде — туман, пар… Он же горячий, от него дыхание спирает! Он только в бане! Нет, надобно спросить кого-то постарше. И я с тем же вопросом обратился к бабушке.

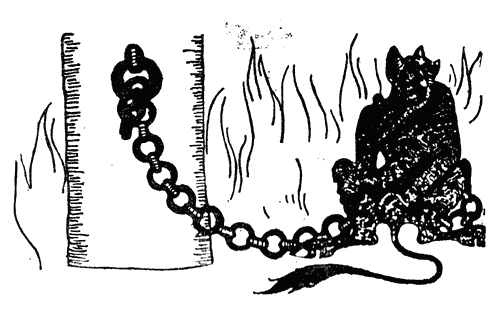

— Черт? — переспросила она. — Черта бояться нечего. Он в аду привязанный сидит, на самом дне.

Ага! Это уж совсем другой разговор!

— Бабушка, а ты его видела?

— Вот дурной, да разве я в аду бывала?

Бабушка громко расхохоталась, а потом погладила меня по голове и сказала:

— Погоди, сходим мы с тобой в село, я покажу тебе настоящего черта.

Тут я струхнул не на шутку.

— Как же он отвязался? Ты говорила — на привязи сидит?

— А вот сам посмотришь.

Наш разговор на том и окончился. Но привязанный в аду черт не шел у меня из головы. На самом дне пекла, где, верно, еще темнее, чем в овине, сидит, томится черт. А почему его вовсе не извели? Кто его там привязал?

И однажды я опять спросил бабушку:

— Ты, бабушка, сказала, черт сидит на привязи. Кто ж его привязал?

— Господь бог, кто ж еще.

— Но ведь бог добрый!

— Он добрый с добрым, а черт озорничал. Когда спаситель наш в пустыне постился сорок дней и сорок ночей, явился к нему черт и ну всяко искушать. А спаситель, ты ведь знаешь, сын божий. Вот господь-то на черта за это разгневался. Только встретился ему черт, господь хвать его за ухо и спрашивает, зачем тот его сына искушал. Ну, черт стал господу перечить, слово за слово, и повелел господь двум ангелам упрятать черта в ад и привязать.

— Верно, очень крепкая веревка понадобилась?

— Какая там веревка, милок! Веревка только корову удержит, а не черта. Там цепь тяжеленная, как наша колода, где белье бьют. А все ж и такая цепь наполовину перетерлась. И все оттого, что иные раззявы ножи на стол кладут черенком вперед. Как положат этак нож — на цепи у черта новая зазубрина. Смотри, внучек, никогда не клади нож черенком вперед…

— А когда он вырвется?..

— Кто? Черт? Тогда всем погибель. Он весь мир затопчет, огнем заплюет. Ишь ведь сколько времени злобу копит. Только сидит да рычит.

— И креста не побоится?

Бабушке недосуг было отвечать, но с меня хватило и этого. Теперь я узнал, где живет главный черт и что делает. Бабушкин рассказ я пересказывал себе на свой лад — куда подробнее и увлекательное. Ух, какая у меня получалась встреча бога с чертом! На том место пригнулись леса, раздвинулись тучи. В просвете появились два ангела ростом с высокую ель, в длинных белых одеждах. В золоте и шелках! Они повели черта за собой, как водят медведя. Да, как же это было? Они этого разбойника не думали ни тянуть, ни подгонять, а шли плавной поступью впереди, подняв головы, широко раскрыв голубые свои очи. А черт тащился за ними, как пес, поджавши хвост. И даже слезы лил. У самых ворот ада ангелы передали черта кузнецу. Десятеро дюжих молодцев едва подняли толстенную цепь. Кряхтя и охая, взвалили они цепь черту на правое плечо и под левой подмышкой сковали. Под такой тяжестью черт зашатался и лег. Но в скором времени цепь стала перетираться. Черт это увидел и завопил от радости, даже приплясывать стал вокруг столба, взбрыкивал, вроде теленка, и все силился разорвать цепь. Она держалась, держалась, но потом одно звено сломалось, свернулось крендельком, и черт с жутким воплем помчался на землю. О том, что было дальше, я думать не смел. Дрожа от страха, снова сажал черта на цепь и на этом успокаивался.