Рассказы о Гагарине, стр. 5

— Ладно тебе!.. Альберту, конечно, хотелось тишком смыться, но мы не могли отпустить «дорогого» гостя без проводов. Подошли, он движок грузит, нас будто и не заметил. Погрузил движок и больше ничего из сарая не взял, а всю свободную площадь в кузове грузовика использовал под наше имущество. Постели, скатерти, занавески, кое-как в узлы увязанные, посуду, кухонные причиндалы, приёмник старый от батарейного питания — ничем не побрезговал. Я маленько удивилась, сколько же мы всего нажить успели!..

— Лампой керосиновой и то не пренебрёг, — вставил Алексей Иванович.

— Точно! Я ему говорю: «Куда же вы, герр Альберт? А обещались супругу свою привезть и всё семейство. Мы бы вас обихоживали, и дети наши и внуки служили бы вам верой и правдой…»

«Хальт мауль!» — говорит, то есть «заткни хлебало», и пихает в кузов мою старую швейную машинку.

«Ох ты!.. Ух ты!.. Испугал!.. А вещички побереги, они трудом и потом нажитые. Мы ещё за ними в твой Мюнхен явимся».

Тут у него рука к кобуре дёрнулась. Но Алексей Иванович рядом топоришком баловался, как хрякнет по суку, и Альберт только поддёрнул ремень на толстом брюхе.

«Руссише швейне!»

«Ан свиньёй-то ты вышел!.. У нас всё чисто. Мы на чужое барахло не заримся, в чужой карман лапу не суём…»

Может, и нарвалась бы я на крупные неприятности, да тут наши дальнобойные снаряды перелетели Клушино и разорвались в поле. Альберт скорее в машину — и ходу!..

— А вот и забыла! — торжествующе сказал Алексей Иванович. — В самый последний секунд изгнанник наш объявился и поставил точку всему этому делу. Он швырнул камнем в грузовик и аккурат в самое стёклышко, что позади кабины, угодил. Альберт башкой дёрнул, поди, решил, что убили, и в штаны намочил.

— Ну, чего ты придумываешь, отец, откуда тебе это известно? — возмутилась Анна Тимофеевна.

— Неужто я ихнего брата не знаю?.. Обязательно намочил. Так в мокрых штанах и драпал.

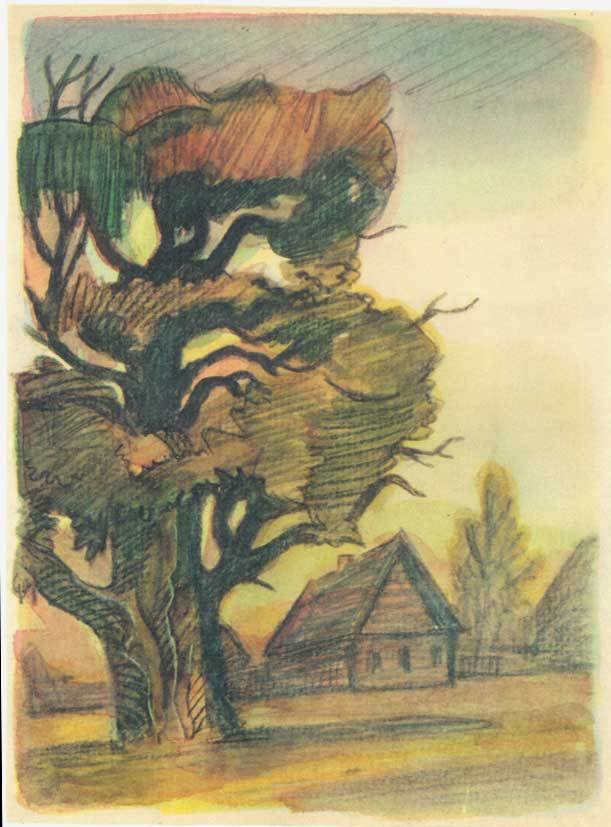

СТАРАЯ ВЕТЛА

Алексей Иванович Гагарин — человек необычный, мудрёный и очень одарённый, хотя прямо не скажешь, в чём его главный талант. Он всё может: и рассказать, и спеть, и любое ручное дело спорится в его ловких, умелых руках.

Он искусный плотник, но большую часть жизни проработал сторожем. Сторожить же ему доводилось и спирто-водочный завод, и военные склады, и всевозможное народное имущество. Он хром с младенчества, но в довоенное время немало побродяжил, отчасти в поисках заработка: случались худые, бесхлебные годы на родной Гжатчине, отчасти в неуёмной потребности новых впечатлений, встреч с умными свежими людьми.

Отхожий промысел крепко подвёл Алексея Ивановича в чёрные дни оккупации. Довелось ему однажды поработать мельником на Орловщине, и, когда немцы заняли Гжатчину и расположились гарнизоном в Клушино, кто-то накапал в комендатуре: мол, Гагарин может по мельничному делу. Его вытащили из землянки, где, изгнанный из собственного дома, он обитал со всем семейством, и определили в мельники.

На околице села стоял старый, почерневший от лет, дождей и бездействия ветряк с оборванными крыльями. Но жернова были хоть куда, их сцепили с бензиновым двигателем, и мельница заработала.

— Молол я и на своих односельчан, и на неприятелей, — рассказывает Алексей Иванович. — Бензин мне скупо отпускали, а мотор плохой был, жрал горючее, как акула рыб. Ну, фрицы и обижались, что мельница часто бездействует. А я что — виноват? Пью я, что ли, ихний бензин заместо вина? И как на грех: своим молоть — горючее в наличности, фрицам — его нема. А я-то при чём, раз так получается? Ну, раз взъелся на меня ихний фельдфебель, орёт, слюной брызжет: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» А я ему: «Чего ты лалакаешь? Тебе же русским языком сказано: никст бензин!» Он планшетку схватил, чего-то нацарапал на бумажке и мне суёт. И опять: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» — аж голова пухнет. Но одно слово я всё ж таки разобрал: комендатур. Ладно, говорю, понял, ауфидер ку-ку! И пошёл, значит, в комендатуру…

Он шёл по селу своим неспешным, прихрамывающим шагом и с тоской примечал порухи, наделанные войной. Много домов было напрочь сметено во время бомбёжки, много выгорело до печей, село казалось сквозным, во все стороны проглядывало ровное грустное поле, окаймлённое вдали лиственным лесом. Там, где улица делала крутой поворот и забирала вверх к центру села, он обнаружил сынишку Юрку и окликнул его:

— Эй, сударь, чего смутный такой?

— В животе болит.

— Переел, видать, — усмехнулся отец. — Перепояшься потуже, чтоб кишки не болтались, враз полегчает.

— А ты куда, папань?

— В комендатуру. Записку велели снесть.

— Зачем?

— Я так полагаю: просят выдать мне десять кил шоколада.

— Не ходи ты за ихним шоколадом, папань.

— Нельзя, сынок. Этак худшее зло накличешь. А то постращают для порядку, и делу конец.

…Юра пошёл с отцом. Они миновали гигантскую старую ветлу с мощным изморщиненным стволом, необъятной кроной, и была та лоза под стать древнему дубу.

— При моём деде стояла, — с нежностью сказал Алексей Иванович о дереве. — Может, оно ещё в дни царя Петра посажено!

— Папань, ты что — спятил? — спросил сын. — Я же миллион раз это слышал.

— Неужто миллион? — удивился Алексей Иванович. — Стал быть, повторяюсь?.. Видать, старею, сынок…

Комендатура помещалась в здании бывшей колхозной конторы, стоявшем с краю общественного двора. Сейчас двор пустовал, кроме конюшен, где немцы держали заморенных лошадей.

Возле комендатуры расхаживал часовой с автоматом на шее. В караульном помещении отдыхающие немецкие солдаты боролись со вшами. Они задирали подол рубахи, снимали вошь и, не догадываясь её щёлкнуть, кидали на пол, приговаривая:

— Капут партизан!

— Видал? — кивнул сыну Алексей Иванович. — Людей истреблять, стал быть, проще. А на вошь ума не хватает.

Немецкий часовой двинулся на них с грозным видом. Алексей Иванович протянул ему записку, тот прочёл, присвистнул, засмеялся и дружелюбно пригласил Алексея Ивановича пройти в комендатуру.

Юра хотел последовать за отцом, часовой не пустил. Юра пытался скользнуть у него под рукой, но часовой ловко поймал его за воротник рубашки. Каждый схваченный за шиворот мальчишка, если он не раб в душе, безотчётно пускает в ход зубы. Часовой тихо, удивлённо и обиженно вскрикнул, отшвырнул мальчика и ударил его кованым сапогом пониже спины. Юра отлетел шагов на десять и приземлился легко и бесшумно, как кошка.

Гарнизонный палач Гуго, толстый, страдающий одышкой, и переводчик, прыщавый паршивец, отвели Алексея Ивановича на конюшню…

— Велели они мне руками за стойку взяться. Схватился я покрепче за эту стойку и думаю: «Экая несамостоятельная нация: и вошь толком не умеет истребить, и человека высечь — на мне же полный ватный костюм». Тут Гуго чего-то сказал толмачу, а тот перевёл: задери, мол, ватник. Закинул я ватник на голову, — ничего, меня и брюки защитят! А они обратно посовещались и велят мне ватные брюки спустить. Ладно, на мне кальсоны байковые, авось выдержу. Но и кальсоны тоже велели спустить. Нет, нация не такая уж бестолковая!..

«А совесть у вас есть? — говорю. — Я же вам в отцы гожусь».

Куда там! Гуго как завёл: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» — хоть уши затыкай.

Ладно, повинуюсь. В стойле рядом лошадь стояла, наша, смоленская, фрицами мобилизованная: худющая, вся спина в гнойниках, над глазами ямы, хрумкала сеном и вздыхала. Повернула она свою костлявую голову в нашу сторону и поглядела прямо-таки с человечьим стыдом на все эти дела. И вздрагивала она своей залысой шкурой при каждом ударе.

После Гуго плеть опустил, а переводчик спрашивает:

«Ты почему не кричишь?»

«Нельзя мне, — говорю, — сын может услышать».

«Не слишком ли слабо он бьёт?»

«Бьёт — не гладит».

Гуго посипел, посипел, отдышался и обратно за дело принялся. Уставал он, однако, быстро.