«Из пламя и света» (с иллюстрациями), стр. 73

Его помощник развернул лист бумаги и таким же равнодушным голосом неторопливо прочел:

— «Настоящим приказываю арестовать и препроводить по назначению гусара лейб-гвардии Лермонтова Михаила, опечатав принадлежащие ему вещи и документы». Подписано собственноручно: граф Бенкендорф.

— Все ясно, сударыня? — очень вежливым тоном спросил полковник и, взглянув на Раевского, добавил:

— О вашем аресте имеется отдельный приказ.

— Слава, милый! — чуть слышно шепнул Лермонтов. — Ты из-за меня. Прости, голубчик, прости!..

Когда их уводили, бабушка с крепко сжатыми руками, с побелевшим лицом, по которому текли слезы, стояла покачиваясь, точно готовая упасть, Лермонтов взглянул на нее с жалостью и задержался на минуту у двери.

— Не горюйте, бабушка, — проговорил он спокойно, — и не плачьте, умоляю вас. Это все совсем не так страшно, и это участь не только моя, а многих честных людей нашего отечества. Но я скоро вернусь!

— Господин Лермонтов, — строго сказал жандарм, — прошу вас обойтиться без слов!

— Никак не могу, господин полковник! — с изысканной вежливостью ответил ему арестованный. — Слово теперь мое единственное оружие.

— Оружие не опасное-с.

— Очевидно, опасное, если вы за него меня арестуете.

И, обняв еще раз бабушку, Лермонтов первым вышел из своего дома.

Елизавета Алексеевна подошла к окну и прижалась к стеклу лбом, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в зимнем мраке, надеясь увидеть хоть карету, в которой увезли Мишеньку. Но не увидела ничего, кроме белых вихрей снега, заметающих пустынную прямую улицу.

— Не вижу!.. Ничего не вижу! Отняли! Увезли!.. Почему же?.. Как это Мишенька мой говорил?.. «Боже мой, боже мой! Почему же у нас все так плохо?!»

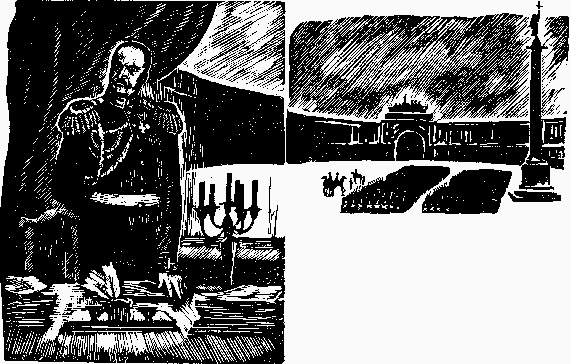

ГЛАВА 15

За дверью его холодного карцера на верхнем этаже Главного штаба стоял часовой. На площади маршировали солдаты, и слышалась барабанная дробь.

Лермонтова вызывали на допрос к генералу. Генерал говорил железным голосом:

— Вы осмеливаетесь в стихах призывать к революции! Вы задели честь нашего высшего дворянства! Недаром за Пушкина вступились! Это он вас научил вольнодумству!

Лермонтов молчал. Только на слова о Пушкине ответил:

— Пушкину и государь император воздает должное.

— «Воздает должное»! Вот именно-с, правильно изволили сказать… «Дол-жно-е»! А недолжного и не воздает. А вы что такое насочинили? В мученики его произвели? Ну, уж это дело десятое, если вам так нравится. Но ведь вы против кого подняли голос? Против лиц, стоящих у трона! Вы забыли, в каком полку служите?..

Он старался не слушать, чтоб не ответить дерзостью.

Генерал вдруг весь наклонился вперед к стоявшему перед ним неподвижно Лермонтову и, вытянув побагровевшую шею и точно просверливая острым взглядом спокойное усталое лицо поэта, прокричал визгливым, каким-то бабьим голосом:

— Мальчишка! Знаете ли вы, что вы натворили? Как отозвался его сиятельство граф Александр Христофорович о ваших виршах? Преступными назвал он их, слышите?! Пре-ступ-ны-ми!.. А знаете ли вы, какое предположение создалось на ваш счет у нашего августейшего монарха? Ах, вы не знаете? — продолжал он кричать, видя, что Лермонтов по-прежнему стоит перед ним молча, не делая ни единого движения. — Так я вам сообщу, если угодно: его величество высказал опасение, что рассудок ваш не может быть назван здравым. Иными словами, что вы — достояние не совсем веселого дома, который называется сумасшедшим домом. Что? Вы, кажется, что-то возразили?..

— Нет, ничего… — побледнев, очень тихо ответил Лермонтов.

В конце концов генерал все-таки разрешил арестованному получать ежедневно «харчи» из дому.

В первый же раз, получив корзину, присланную бабушкой, он оставил у себя бумагу, в которую был завернут хлеб, и вечером смастерил себе что-то вроде чернил из печной сажи, разведенной вином. Потом лег на жесткую койку и отдался потоку мыслей и воспоминаний, который, начавшись с событий последнего дня, унес его в прошлое.

Кто-то пел за стеной и утром, и после вечернего обхода стражи, и даже ночью. Видимо, не спалось этому неизвестному соседу, и коротал он время негромкою песней, разгоняя горькую тоску. Он пел вполголоса мягким, заливчатым тенором, и Лермонтов слушал его с жадностью и отрадой, приблизив ухо к сыроватой стене.

Когда на другой день ему принесли из дому обед, он сунул незаметно на дно пустой корзины ту самую бумагу, в которую накануне был завернут хлеб.

Елизавета Алексеевна при помощи Шан-Гирея вынула ее дрожащими руками и, проливая горькие слезы и не выпуская ее из своих рук, принялась разбирать написанные сажей полустертые слова дорогого почерка.

медленно шевелились ее губы, —

— Не могу, Акимушка!.. — остановилась бабушка, беспомощно глядя на стихи. — За стеной Мишенька наш! За запором!..

— Но в этом ничего страшного нет, бабушка, и Мишеля, конечно, скоро освободят! Давайте-ка я вам прочитаю: у меня глаза получше.

— Разбери, голубчик, прошу тебя! — умоляюще сказала бабушка. — Ведь кто его знает, он, может быть, стихами-то о чем-нибудь меня просит, а я разобрать не могу!

Аким Шан-Гирей продолжал:

— Ах, Миша, Миша! — с тоской воскликнула бабушка, перебивая чтение. — Ведь это значит, что плачет он там, Акимушка!..

— Что вы, бабушка, ведь это не о слезах, а о звуках он говорит: звуки льются!

— Звуки, говоришь? Ну, читай дальше, читай!

Не спуская глаз с Шан-Гирея, она слушала, боясь проронить хоть одно слово.

— Вот видишь, Акимушка, — с отчаянием проговорила бабушка, дослушав до конца. — Здесь уж не о звуках, здесь о слезах сказано! Ах, боже мой, чем же нам помочь ему поскорей? Нет ли где еще приписки?

Она посмотрела на бумагу со стихами и на обратной стороне увидала другие:

— Да тут и еще есть! Ну-ка, я сама попробую!

Бабушка поправила очки и громко прочла:

Тут уж она не могла больше сдерживаться; слезы градом закапали из ее глаз, и она с отчаянием всплеснула руками:

— Ах, боже мой! Так прямо и говорит… Отворите темницу!..