Легенда-быль о Русском Капитане, стр. 12

— Стой, Дорощук! Получайте за Толю, получайте за Демина! Дорощук, а ну давай на таран!

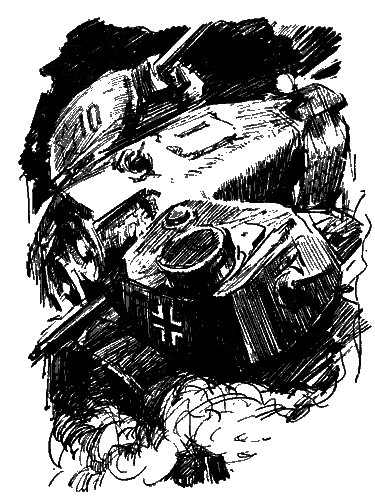

Тяжелый немецкий танк «T-IV» мчится прямо на их «десятку». Чья сталь крепче — немецкая или советская? Машины сшибаются. Гром отдается в танке. Целы!

— Задний ход, Дорощук. Двигаться можем? Хорошо!

Удар по броне. Мокро в правом боку. Кажется, ранен. Машина горит, горит родная «десятка».

— Дорощук, Илья, вы живы?

— Живы, живы, товарищ капитан, — откликается Наумов, — сейчас мы вас вытащим.

По танку хлестнула автоматная очередь. Кругом немцы. Живо под машину! Рука как деревянная, никак не вытащить пистолет. До срока выписался из госпиталя, врач предупреждал, что рана может открыться… Бьет из автомата Ваня Дорощук.

— Илюша, гранаты!

— В машине остались, товарищ капитан. Ничего, у меня автомат, отобьемся.

Как трудно доставать документы! Пальцы онемели, Ничего не видно. Целы ли глаза? Какое это теперь имеет значение…

— Иван, возьми.

— Что это, товарищ капитан?

— Что, что — документы. Отходите к своим!

— Мы без вас не уйдем.

— Меня вам сейчас не донести. Стемнеет — придете. Выбирайтесь из воронки одновременно. Марш, я приказываю, н-ну! Прощайте, ребята!

«Все, больше я ничего не слышу, я теряю созна…»

Душная, вязкая, глухая темнота.

Победитель

В ночи ведут нескончаемую песню свою провода. Узники лагеря спят и не знают, о чем гудят эти туго натянутые струны, чью судьбу они решают сейчас.

Днем провода брюзжат совсем мирно, почти идиллически, на них даже не боятся сидеть пугливые птицы.

В напряженной тишине военной ночи провода ведут зловещий разговор о чьих-то новых страданиях, чьих-то еще не оборвавшихся и уже загубленных жизнях.

В спертом воздухе спящего лагерного барака, до предела набитого людьми, не властными сейчас над своими чувствами, звучат жалобные стоны, всхлипывания, проклятия, слова команд.

Заключенные спят, а над ними — над их судьбами, над их жизнями — воют о чем-то своем, нечеловеческом мертвые нити проводов.

Сегодня, или завтра, или через какой-то отрезок времени по этим нитям понесется краткая весть и о гибели безымянного советского военнопленного, известного начальству и заключенным этого лагеря под прозвищами «неистовый капитан» (rasender Hauptmann) и «дерзкий русский» (kuhner Russe).

Капитан Николай Ермаков слышал об этих своих лагерных именах, как когда-то знал, что танкисты за глаза зовут его «наш студент».

Отсылая в тот памятный для него день последнего боя товарищей, он был почти уверен, что они не сумеют вернуться за ним. Все, поле кишело разбежавшимися от его танков вражескими солдатами, сзади подходили новые немецкие части, и спасти его могло только чудо. Чуда не произошло. Дорощук и Наумов добрались до своих, и ночью лейтенанты Тулин и Рахматуллин с ними и группой бойцов ползали на поле боя. Однако еще задолго до наступления сумерек на капитана наткнулись немецкие автоматчики.

Командующий группой известный нацистский танковый военачальник Эрих фон Кессель, узнав о пленном русском командире, велел добыть от него сведения о подошедших свежих частях противника. Но капитан на всех допросах упорно молчал, и офицеры из штаба, приезжавшие к нему в госпиталь по нескольку раз на день, ничего от него не узнали, кроме того, что было очевидно и так: опытный боевой танкист, отмечен русским командованием наградами (ордена с гимнастерки капитан не смог отдать товарищам). Более того, пленный отказался назвать даже свое имя и в регистрационной карточке был записан как Русский Капитан (russischer Hauptmann).

В самой глубине души капитана Ермакова теснился жестокий упрек самому себе: ты, советский командир, коммунист, в плену! И хотя он понимал, что на войне чрезвычайные боевые обстоятельства нередко оказываются сильнее человека и его пленение — неизбежное горчайшее последствие этих обстоятельств, он не переставал казнить себя укорами.

Именно поэтому в первом же лагере, куда он попал, Николай сразу поставил себя в положение воюющей стороны. Он подвергался постоянным издевательствам со стороны охраны за малейшие отклонения от зверского «ритуала» лагеря. Немного окрепнув, капитан попытался бежать, был пойман, препровожден уже в лагерь «усиленного режима», откуда снова покушался совершить побег. К лету 1943 года он находился в одном из отделений знаменитого Бухенвальдского лагеря.

Его поведение было настолько несообразно с лагерными «правилами», что на первых порах даже обескураживало эсэсовское начальство. Подобное безрассудство человека, открыто бросившего вызов собственной смерти, комендант лагеря штурмбаннфюрер [1] Раушенбах, считавший себя знатоком России и «русской души», стал объяснять своим коллегам тем, что капитан — сын кого-то из «высокопоставленных деятелей Советов» и он, штурмбаннфюрер, бережет его «на всякий случай»… Как бы то ни было, на куртке и штанах военнопленного над номером выделялись кроваво-красные знаки мишени — флюг-пункты. По таким заключенным охрана могла открывать огонь без предупреждения.

Лагерь этот был невелик, но в нем имелось в миниатюре все, чем оснащались все фашистские лагеря, — от колючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения, до переносной кремационной печи. Капитан считался одним из первых кандидатов на «выход через трубу» — эту шутку любил повторять на аппель-плаце Раушенбах.

Обычно в свободные от работы минуты Николай безучастно лежал вверх лицом, подложив руки под голову. В разговоры с соседями по бараку не вступал. Если к нему обращались, отвечал, но сам не заговаривал даже со своими соотечественниками. Жестоко страдал от голода, не меньше мучился от отсутствия табака, но ни разу не обмолвился жалобой, не попросил ни у кого «бычка». Только один раз пораженный барак стал свидетелем вспышки молчаливого капитана.

Это произошло вскоре после его появления в лагере. Был вечер, и он лежал на нарах. Не спал, с открытыми глазами лежал и молчал.

Треньканье гитары оказалось неожиданностью только для него — весь барак уже слышал и гитару и песни одного из русских военнопленных.

Надтреснутый голос звучал уныло, но эта гитара была едва ли не единственной отрадой измученных неволей людей.

Капитан, не дослушав песни, спрыгнул на пол. Вплотную подошел к певцу и положил руку на струны.

Гитара смолкла. Стало тихо.

— Ты что, сам петь хочешь? — спросил гитарист, парень одних лет с капитаном.

— Я считаю бесчестным для командира Красной Армии петь такие песни, — медленно, со сдержанной яростью произнес Николай Ермаков, — тем более здесь. Если ничего другого не знаешь, лучше молчи, не позорься. И Родину свою не позорь — там есть песни получше этой блатной музыки. Все понял? — Последние слова были уже произнесены с неприкрытой угрозой. Сказал и, не оборачиваясь, пошел на свое место — тощий, ссутулившийся, суровый: от того, прошлого капитана Николая Ермакова в нем остались лишь непреклонные серые глаза, да большие недрожащие руки, да еще твердая уверенность в своем праве на гнев.

Этот упрек был справедлив только наполовину, потому что раньше, до появления в бараке новенького, пелись не одни воровские песни. Может быть, именно поэтому певец, опешивший поначалу, вдруг взорвался.

— А я вот не стыжусь! — крикнул он. — Был командиром, был комсомольцем, а сейчас я ничто, девять грамм мне уже заготовлены, и все твои идеи перед этим — тьфу… Понимаешь? На что они мне, мертвому? Поэтому и пою, что хочу, без руководящих указаний…

1

Майор войск СС.