Иду в неизвестность, стр. 1

Кто стремится к великой цели, тот уже не должен думать о себе.

И. С. ТУРГЕНЕВ

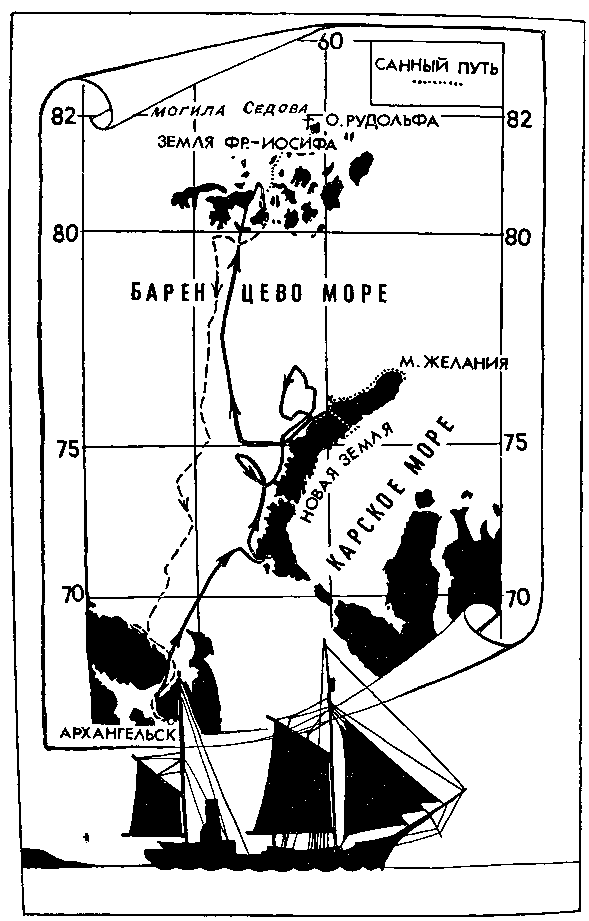

АРХАНГЕЛЬСК. 27 АВГУСТА 1912 ГОДА

Тёплый, неяркий полдень. На многолюдной набережной Двины, у голубой деревянной балюстрады, останавливается высокий, тучный господни в темпом костюме, в казённой фуражке и с тростью в руке. Он с довольным видом оглядывает заполненную людьми Соборную пристань внизу, замершую у причала паровую шхуну, украшенную флагами расцвечивания. Отсюда хорошо видна публика — разного рода чиновники в белых воротничках, рабочий люд в картузах, крестьяне в тёплых поддёвках, вездесущие приказчики с прилизанными волосами, порывистые гимназисты, восторженные барышни с зонтиками, в шляпах…

В глазах — нетерпеливое любопытство. Иные с интересом разглядывают шхуну. Две высокие мачты, длинная, слегка скошенная назад жёлтая труба, круглые иллюминаторы по белой надстройке, занимающей кормовую часть судна. Оттуда, с кормы, доносятся визги и взлаивание собак из клеток, которыми уставлен позади трубы весь спардек — палуба над кормовой надстройкой.

Опытный глаз видит в празднично принаряженном корабле обычную, хотя и большую парусно-паровую зверобойную шхуну преклонного возраста. Ещё он может заметить следы поспешных сборов: на верхней палубе, на крышке трюма свалены ящики, бочки, мешки, лодки, карбасы. Сложены, но не закреплены брёвна, брусья.

Плечистые полицейские с нафабренными усами и с саблями на боку сдерживают окриками толпу, оберегая небольшую площадь перед трапом. Здесь высится дощатая трибуна, украшенная зелёной гирляндой из листьев и полевых цветов. Близ трибуны сияют начищенной медью трубы двух духовых оркестров, вставших рядом, — полкового и пожарного. Оркестранты с блестящими пуговицами на мундирах н сюртуках, в сверкающих шлемах и касках держат инструменты наготове и посматривают на дирижёра — высокого поручика. Он ожидающе глядит поверх людских голов на мощёный спуск с набережной к пристани.

На палубе шхуны, близ трапа-сходни, поданного с причала, стоят в заметном волнении нарядно одетые люди. Матрос в вязаной куртке спешно надраивает на мостике медяшку машинного телеграфа и переговорных труб, потускневших от ночного дождя. Вымытая тем же дождём, ярко желтеет крупная надпись на лобовом борту мостика во всю ширину судна: «Св. мученик Фока».

Небо затянуто бледной пеленой, но тучи уже не плотные, и сквозь них матово просвечивает солнце. На блистающей воде широкой Северной Двины чернеют приземистые поморские шхуны по две, по три рядом на якорях. Карбасы, лодки покачиваются на привязи у их бортов. Едва заметно шевелятся на лёгком ветерке тёмные полотнища парусов, поднятых для просушки.

Поморы на ближайших к «Фоке» судах, оставив свои дела, глазеют на пристань.

Рядом с господином у перил остановился средних лет мужчина с кожаным баулом, в потёртом пиджаке и в сапогах.

— Простите великодушно, — обратился он несмело, — не откажите в любезности пояснить, что здесь происходит.

— Как! — недоуменно оглянулся господин. — Неужели вы не знаете?

Подошедший отрицательно покачал головой.

— Это же экспедиция старшего лейтенанта Седова отправляется!

— А куда, извините?

— Да вы что же, почтеннейший, издеваетесь? Или газет не читаете вовсе? Да как же вы не ведаете, что происходит вокруг? Откуда вы такой, наконец?

— Я только что с парохода, прибыл с Пинежья, — виновато проговорил незнакомец, — полгода в лесу жил. Отец у меня там лесник. Занемог он. Пришлось помочь. Из Костромы я сам, землемер…

— Ах вот как! Гм, извольте же — объясню. — Господин немного успокоился. — Отправляется первая русская экспедиция к Северному полюсу. Вот на этом судне, — он указал тростью на паровую шхуну, — продовольствия на два года, шестьдесят собак, нарты, каяки — эскимосские кожаные лодочки — и много чего другого.

— Ах, как интересно! — изумился землемер. — И сколько публики!

— Говорят, подобное стечение людей наблюдалось здесь за последние годы лишь однажды — месяц назад. Тогда приплыл английский пароход и привёз колокол. Этот колокол был пленён, как извещали газеты, английской эскадрой в прошлом веке, в пятьдесят четвёртом году, на одном из Соловецких островов. Времени прошло уже немало, конечно, и правительство Британии решило в знак, видимо, дружелюбия возвратить колокол России. Я был здесь тоже и видел всё. В присутствии британского консула, губернского, епархиального начальства при столь же обильном стечении людей колокол перегружали тогда с «англичанина» на соловецкий пароход. Приветственные речи, знаете, произносились с трибуны. Весьма торжественно и, я бы сказал, волнующе было всё, м-да.

— Какие события!.. — пробормотал землемер.

— А вон видите — на палубе шхуны группа людей?

— Да, да.

— Это, изволите ли знать, члены экспедиции. — Господин легко разговорился и уже с охотой пояснял незнакомцу всё, что было видно. — Обратите внимание — впереди рослый молодой человек в серой тройке, в очках, а рядом — белокурый, в пенсне. Они переговариваются друг с другом, видите?

— Вижу.

— Это геолог Павлов и географ-метеоролог Визе. Они знакомы с детства и одинаково страстно влюблены в путешествия. Даже отсюда видно, как светятся радостью оба.

— Ну ещё бы — такая экспедиция!..

— А рядом худощавый с маленькой бородкой — это капитан судна, Захаров. Он, между прочим, вчера только принял дела и шхуну, когда она перешла сюда из Соломбалы, где грузилась. Прежде Захаров плавал на «Соловецком», знаете — монастырский богомольческий пароход.

— Как, с монастырского парохода — и к полюсу?

Господин слегка поморщился:

— Видите ли, Дикин, бывший капитан, а ныне владелец шхуны, отказался за два дня до отхода вести корабль и рассчитал всю команду, мерзавец. Вот и пришлось Седову набирать спешно новую — кого откуда. Вон у мачты передней торчат матросы — все они впервые видят друг друга, лишь вчера набраны. А вон рядом с Захаровым штурман, усатый такой, хмурый, в свитере, — Сахаров. Он давно на этой шхуне служит, года четыре. Вернулся, когда Седов позвал его. И механик тоже вернулся со своим помощником — братом. Латыши оба, Зандеры — Иван и Мартын. Вон они позади все трое стоят, скучают без дела.

— Простите, но отчего же владелец-то отказался вести судно?

— Как вам сказать? У всякого своя выгода. Судно-то у него во фрахт взято, то есть как бы внаём. Ну а по договору, если оно не отойдёт в рейс в оговорённый срок, то владелец получит огромную неустойку. Вообще, знаете, экспедицию снаряжать Седову пришлось с трудностями и сложностями, я вам скажу, невероятными.

— А это кто с кинематографическим аппаратом — там, на краю причала?

— Это художник и фотограф экспедиции Пинегин. Учится в Академии художеств в Петербурге. Отпуск взял академический.

— А там рядом, кажется, ещё один аппарат на второй треноге, и кто-то там в канотье…

— Да, это испанец, нанятый кинооператор. У него Пинегин три дня обучался киносъёмке.

— Как вы всё отменно знаете! — восхитился землемер. — Будто и сами имеете быть причастным к этому, — кивнул он на шхуну.

Господин солидно кашлянул:

— Вообще-то вы угадали. Я врач экспедиции. Кушаков.

— Оч-чень приятно, — слегка опешил землемер, — А я и гляжу — всё так досконально… Простите моё любопытство, а откуда вы сами и как вам удалое!» попасть в эту замечательную экспедицию?

— Что вам сказать? Я вообще-то ветеринарный врач, со Ставрополья, но… — Кушаков важно огладил свою широкую, негустую бородку. — Я занимаюсь и научной работой, стажировался в Германии у профессора Вассермана, известного микробиолога и иммунолога.

— Ах вот как! — Землемер с робким уважением поглядел на Кушакова. — А отчего же вы теперь не там, не с ними?

— А вот дождусь приезда Седова, городских властей и духовных особ, начала торжества и примкну. Я, знаете, люблю оглядеть общую картину и как бы со стороны заглянуть на то, в чём самому участвовать предстоит, А вот, кстати, и они! — встрепенулся Кушаков, увидев поезд колясок, приближавшихся по набережной к пристани. — Пойду я, прощайте. — Он тронул рукой козырёк фуражки.