Мальчик на главную роль, стр. 8

После уроков все пошли в Эрмитаж. Историк кричал:

— Парами, парами постройтесь!

Ещё чего не хватало! Я тихонько отодвинулся в сторону. Потом ещё отодвинулся. Потом ещё. И оказался за углом. Смылся.

Никак не думал, что отец дома. Пальто его висело на вешалке, а внизу, под ним, стояли туфли. Топает по всякой грязи — надоело мыть. Сегодня туфли были как будто в зубном порошке. Видно, отец ходил на стройку. У него дурацкая привычка таскаться по лесам, останавливаться и разговаривать с рабочими, клянчить у них папиросы, а иногда и присесть с ними перекусить. В недостроенных домах он влезает через проёмы окон в комнаты, бродит по ним, а зачем бродит и чего ищет, не объяснит — сам не знает. Если спрошу, начнёт улыбаться. Терпеть не могу, когда он улыбается, отворачиваюсь сразу, как только он начнёт кривиться. Со стройки он всегда приходит в белой пыли. Вот и пальто в пыли. И кепка.

Я пошёл на кухню. Отец ничего не ел. Утром я сварил картошку — она так и осталась в котелке, только почернела с боков. Я сунул холодную картофелину в рот, а остальные нарезал на сковородку, полил постным маслом и поставил жариться. Пока я мыл руки, сковородка разогрелась и по кухне пошёл вкусный треск — как будто всё трещало: и стены, и стол, и табуретка. Из комнаты долетел протяжный всхлип, я заглянул туда: всё было в порядке. Отец лежал на кушетке, а на валике аккуратно разложены были его грязные носки. Голову отец прикрыл пиджаком. Из-под пиджака доносились короткие всхлипы. Когда отец вот так всхлипывает во сне — этого я тоже терпеть не могу. Стараюсь не слушать.

Подзаправился я и уже вытирал сковородку хлебным мякишем, когда в дверь позвонили. Это пришла Кириллова мать. Она храпела, как будто спала. Это от грудной жабы она так храпит.

— Ты дома? — спросила Кириллова мать. — А где Кирилл?

— Они всем классом в Эрмитаж пошли.

— Сразу после уроков? И он не ел?

— Как же он мог есть, если их повели в Эрмитаж? — спросил я.

Кириллова мать ничего не ответила. Она только спросила:

— Надолго их повели?

Я хотел напугать её и сказать, что навсегда, но она так дышала, что я не стал её пугать.

— Посмотрят там всё и вернутся.

Я думал, что она уйдёт после этого, но она стояла и смотрела на помойное ведро, которое было у нас засунуто между дверьми и из которого немного воняло — я всё забывал его вынести. Я тогда качнул большой железный крючок, которым запираю дверь на ночь, когда отца нет, думал, она сообразит, что пора выметаться. Но она привязалась:

— А ты почему не пошёл?

— Так… Не хотелось! — сказал я. Что ещё ответишь на такой дурацкий вопрос?

Тут Кириллова мать попрощалась и ушла. Я стал дотирать сковороду хлебом, как вдруг опять звонок. Открываю — опять Кириллова мать.

— Послушай, — говорит, — я совсем забыла. Мы тебе должны пять рублей за разбитое стекло. Вот возьми.

— Ничего вы мне не должны, — сказал я и качнул крючок.

— Нет, ты возьми, — сказала Кириллова мать и стала совать мне деньги.

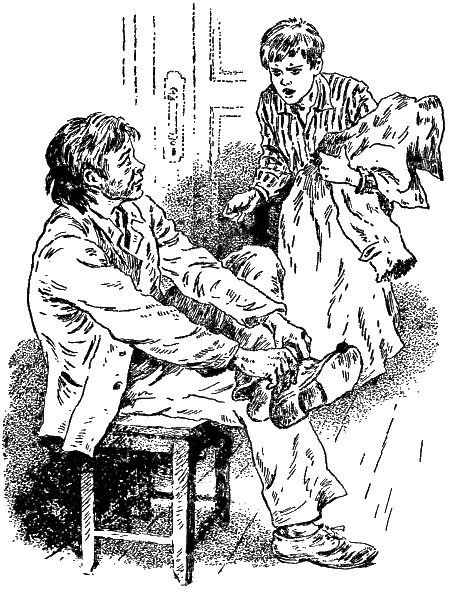

Я отпирался, и получилась небольшая возня в дверях. От этой возни проснулся отец. Он вышел на кухню босой, без пиджака и смотрел, как мы пихаемся.

— Что это? — спросил отец.

Тут Кириллова мать обрадовалась и протиснулась через двери в кухню.

— Кирилл стёкла разбил, а Алёша принял вину на себя, — стала она объяснять отцу, но тот ничего не понимал, а только смотрел на деньги и ждал, когда она даст их.

И как только она протянула эти деньги, он тут же их взял и сказал:

— Раз заработал, отказываться грех.

— Вот именно! — сказала Кириллова мать и ушла.

Я так саданул по крючку, что он взвился и с грохотом шарахнулся об ящик с инструментами, что торчал между дверьми.

— Чего ты деньги схватил? — крикнул я. — Обрадовался, что принесли? Ты их за что взял? Это что за деньги?

— Деньги как деньги, — сказал отец и стал натягивать грязные туфли на босую ногу.

— Нет, не как деньги!

Я орал, из себя выходил, а ему хоть бы что. Он спокойно одевался. Я схватил его пальто с вешалки и сказал:

— Никуда ты не пойдёшь. Ложись спать.

Тогда он сказал:

— Сынок! — и улыбнулся.

Я отдал ему пальто. Терпеть не могу, когда он вот так улыбается.

Отец ушёл. Я посидел на табуретке в кухне, а потом решил посмотреть, что там за инструмент лежит в ящике между дверьми. Достал ящик, поднял крышку: там доверху было набито всяких гвоздей, плоскогубцев, молотков разных размеров, стамесочка и даже старый заржавленный паяльник с отрезанным проводом. Отец, наверное, забыл про этот ящик. Я расстелил на кухонном столе бумагу и высыпал на неё всё из ящика. Ящик вытер мокрой тряпкой и положил туда чистую бумагу.

Я провозился довольно долго и даже забыл про съёмку. Когда вспомнил, времени уже было в обрез. Только-только. Я прикрыл ящик газетой, ссыпал в неё остатки, которые не успел разобрать, и поставил ящик на место, чтобы отец его не заметил.

Но, видно, я поставил плохо. Не так, как он стоял раньше. На другой день я не спохватился, а через день, когда заглянул между дверьми, ящика уже не было.

Отец в это время спал на диване, не разув ботинок и не сняв пиджака. Он, конечно, знал, где ящик, но я не стал будить его. А наутро про такие вещи спрашивать бесполезно. Утром он никогда не помнит того, что было вечером.

Провозившись с ящиком, я опоздал на студию. Глазов на меня надулся, и я тоже надулся. В конце концов, он может и не брать меня. Я ему не навязывался. Он мне сказал:

— Ты понимаешь, что это работа? Что сюда надо приходить не вовремя, а заранее. Понимаешь, заранее! Как приходят на любимую работу.

Он мне выговаривал, а я молчал. Я думал, что ему надоест всё это выговаривать. Наконец он спросил:

— Не будешь опаздывать?

Я сказал:

— Откуда я знаю?

Он удивился, даже снял свои чёрные очки:

— Кто же знает?

— Не знаю. — Я пожал плечами.

— Да ты что зарядил: «Не знаю, не знаю…» Мы тебя ведь не насильно заставляем сниматься!

А я сказал:

— Очень мне нужно! Могу и не играть!

И повернулся, чтобы уходить. Тогда Глазов рассмеялся и сказал:

— Нет, брат! Так дело не пойдёт. Ты пропуск получил? Получил! Значит, тебе уже зарплата идёт. А это, думаешь, за что?

— Какая зарплата? — спросил я.

— Самая настоящая. Скажи только, на чьё имя её выписывать. Кто из семьи её получать будет?

— Отец, — сказал я.

— Пусть придёт завтра подписать договор, — сказал Глазов. — А теперь — быстро в гримёрную.

Глава седьмая, в которой появляется шофёр студии Михаил Иванович

Съёмки нашего фильма ещё не начались, но каждый день Алёша Янкин приходил на студию. Сколько интересных вещей здесь происходило! Шли пробы грима. После проб загримированного Алёшу снимал фотограф. Он шутил, посмеивался и болтал с Алёшей о пустяках, но Алёша знал, что эти шутки сопровождают серьёзное дело, необходимое для будущего фильма. Поэтому он ловил каждое замечание гримёра, фотографа или приходившего иногда взглянуть на Алёшу Глазова. Новое ощущение, мне кажется, приходило к Алёше. Он оказался нужен. Нужен всем: режиссёру, гримёру, оператору. Я часто заглядывал в гримёрную. Алёша покорно сидел перед зеркалом, предоставляя парикмахеру хлопотать вокруг: то зачёсывать волосы наверх, то взбивать их пышным чубом, то натягивать один за другим несколько париков. Слова «поярче», «приглуши тон», «пропали глаза» звучали для Алёши таинственно. Однажды битый час Алёшу украшали веснушками, но пришёл Глазов, поморщился, и веснушки стёрли. В другой раз изменили форму носа, наклеив на переносицу какую-то накладку. Я заметил, как одеревенело лицо Алёши, как он вжался в кресло, и предложил накладку снять, но гримёрша сказала, что это лишь на первых порах неудобно и что скоро Алёша освоит нос. Но было ясно, что Алёше больше всего подходит его собственный нос. Пришёл художник, смахнул накладку, и все мы с удовольствием увидели в зеркале повеселевшее Алёшино лицо.