Трудно быть хорошим, стр. 17

— Откуда мне знать про это? — ответил Шейн.

— Многие женщины рожают в моем возрасте, — говорила Сюзанна и гладила его по руке, — и ничего. Вот и мы с Роем решили попробовать. О Шейн, я все так неправильно делала в первый раз, что хочу теперь попробовать по-другому. Неужели я не заслуживаю еще одной попытки?

— Конечно, — сказал он, — конечно, заслуживаешь.

Но будущий ребенок смущал его. Шейну было не по себе. Ему казалось, что у этого младенца будут гнилые зубы и пахнуть он будет табаком. Зачем Сюзанне такой ребенок?

— Знать ничего не хочу! — жаловался он ночью.

— Что ж тут такого? — удивился Грейди.

— Может, я глупый, — грустно сказал Шейн.

Грейди уехал в конце недели. Шейн проводил его до станции. Они пожали друг другу руки так, как умели только они: согнув большой и указательный пальцы.

— У меня никогда раньше не было такого друга, — сказал на прощанье Грейди.

— Я готов для тебя на все в любое время дня и ночи.

В конце августа неожиданно налетела гроза. Дребезжали оконные стекла, цыплята забились в сарай. А наутро небо было чистым и ясным. Шейн поднялся рано, сменил масло в машине. Собрал свои вещи и положил на заднее сиденье машины две утки для деда с бабушкой. Сюзанна еще не совсем оправилась после операции. Шейн попрощался с мамой в спальне. Сюзанна спросила, не хочет ли он учиться в Мендосино и остаться жить с ними. Но Шейн сказал, что соскучился по старикам и друзьям.

— Может, быть, приеду в следующем году, — сказал он и поцеловал маму в щеку, — у тебя к тому времени уже кто-нибудь родится.

Бентли сунул пятьдесят долларов в карман джинсов.

— А ты не так плох, как кажешься, — улыбнулся он.

Шейн не оглядывался. Дорога была скользкая и влажная, в воздухе пахло эвкалиптом.

Джон Ирвинг

Пытаться спасти Хряка Снида

Перевела И. Фролова

Перед вами воспоминания, но, имейте в виду, пожалуйста, что (у любого писателя с воображением) все воспоминания ложны. Особенно же беззастенчиво беллетристы обращаются со всякого рода частностями, поскольку всегда могут вообразить себе деталь получше той, что сидит у них в памяти. То, что придает рассказу жизненную достоверность, как раз реже всего совпадает с тем, что имело место в жизни, а ощущение наибольшей правдивости остается не от того, что происходило в действительности, а от того, что могло или должно было происходить. Чуть ли не половину своей жизни я занят тем, что заново переживаю свое прошлое; по большей части я кое-что при этом в нем изменяю. На львиную долю сочинительство вообще состоит из противоестественного симбиоза между стремлением к точному наблюдению жизни, с одной стороны, и к почти столь же точному воссозданию той ее подлинной правды, которую писателю не довелось увидеть, с другой. Остальное составляет необходимая напряженная работа над языком; для меня это означает писать и переписывать фразы до тех пор, пока они не зазвучат так же естественно, как в непринужденной беседе.

Размышляя теперь над этим, я полагаю, что стал писателем благодаря хорошим манерам моей бабушки или — если уж быть абсолютно точным — благодаря ее доброте и ласковому обращению с одним придурковатым мусорщиком.

В свое время моя бабушка прослушала в Уэлсли курс английской литературы и теперь является самой старой из всех, кто когда-либо закончил это учебное заведение. Она живет в доме для престарелых сейчас, и память ее ослабела; она уже не помнит мусорщика, встреча с которым подвигла меня на писательское поприще, но свои хорошие манеры и доброту сохранила. Когда другие жильцы заходят к ней, по ошибке — в поисках своей новой комнаты или, быть может, жилья, в котором они обитали прежде, — бабушка всегда говорит: «Ах, в этом доме так легко заблудиться! Позвольте я попытаюсь вам помочь отыскать вашу комнату».

Я жил в бабушкином доме почти до семилетнего возраста; именно поэтому бабушка всегда называла меня " мое дитя». Тем более, что собственного мальчика у нее не было у нее было три дочери. Теперь всякий раз при прощании мы с нею невольно думаем о том, что до следующей встречи она может не дожить, и она всегда говорит: «Приходи побыстрее, милый. Ты ведь «мое дитя», — подчеркивая этим, с полным основанием, что она для меня больше, чем бабушка.

Хотя она и специализировалась по английской литера туре, с моим творчеством знакомилась без особенной охоты; собственно, бабушка прочла мой первый роман и на этом поставила точку (на всю оставшуюся жизнь) Как она мне сказала, ей не понравились язык и тема; а из того, что писали об остальных моих книгах, она узнала, что язык у меня неуклонно деградирует, а содержание — с ростом моей зрелости как писателя — все более мельчает. Поэтому следующие четыре романа, которые я написал после первого, она и не пыталась прочесть (и она, и я считаем, что это к лучшему). Мною она очень гордится, так она всегда говорит; я никогда не пытался докопаться до того, чем же именно гордится — тем ли, что я вообще вырос, или просто тем, что я «ее дитя» — но во всяком случае я никогда не чувствовал себя обделенным ее вниманием и любовью.

Я вырос на улице Франт-стрит, в городе Эксетер, штат Нью-Гэмпшир. Когда я был ребенком, голая ныне Франт-стрит была еще обсажена по обеим сторонам вязами. Их погубил не голландский грибок, а два урагана, которые пронеслись один за другим, в пятидесятые годы; они стерли вязы с лица земли и странно изменили при этом улицу. Первой обрушила на них свои вихри Кэрол и расшатала корни; а потом, когда пришла Эдна, ей уже не стоило никакого труда довершить дело, повалив их на землю. Бабушка говорила, поддразнивая меня, что, может быть, помня об этом, я стану относиться к женщинам с большим уважением.

Когда я был ребенком, на Франт-стрит всегда было темно и прохладно — даже в самые жаркие летние дни — и задние дворы не были тогда обнесены заборами; дворовые собаки бегали вольно, и из-за этого случались разные неприятности. Бакалейщика, доставлявшего свои товары к бабушке на дом, звали Поджио, а продавца, привозившего лед для ледника (бабушка так и не признала холодильников), звали Страут. Между Страутом и собаками нашей округи существовала давняя вражда, часто приводившая к прямым столкновениям. Мы, дети с Франт-стрит, никогда не досаждали ни Поджио, ни Страуту: первому — потому что он разрешал нам торчать в своей лавке и не скупился на угощение, а второму — потому что он бросался на лающих собак, размахивая щипцами для льда, с такой дикой яростью, что мы легко могли себе представить, что будет с нами, если эта ярость обратится на нас. Но ничем таким, что могло бы удержать нас от проказ, не обладал для нас мусорщик — ни лакомствами, ни дикой яростью — и поэтому мы, дети, дразнили и обзывали его как могли.

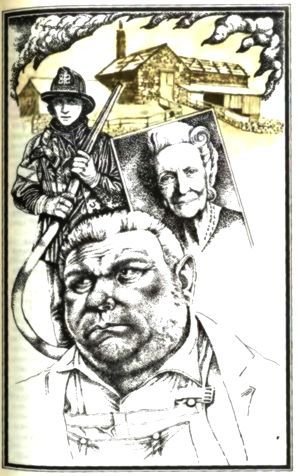

У нас его все звали Хряк Снид. Запаха хуже, чем от него, мне никогда не доводилось чувствовать — разве что зловоние трупа, которое однажды случайно донеслось до меня на улице в Стамбуле. А уж неприятнее, чем он для нас, ребят с Франт-стрит, только труп и мог выглядеть. Сравнение с хряком так и напрашивалось при первом взгляде на него, и сейчас мне даже странно, что нам, с нашим воображением, не пришло в голову ничего пооригинальнее. Начать с того, что он разводил свиней. Он откармливал их, он резал их; более того, он жил вместе со свиньями — это был именно свинарник, без всякого жилого дома, только хлев. В одном из стойл виднелась одна-единственная дымовая труба, выходившая наружу. Это стойло обогревалось печью, топившейся дровами и дававшей тепло Хряку Сниду — и мы, дети, воображали себе, что он сидит там со свиньями, которые (зимой) жмутся к нему от холода. Именно такой шел от него запах.

Кроме того, отпечаток умственной недоразвитости и постоянное соседство с животными, которые были его единственными друзьями, придали его лицу и повадкам что-то свинячье. Он подходил к мусорным ящикам, выставив вперед голову, словно собираясь рыться (с голоду) в земле; поглядывая искоса маленькими красноватыми глазками; судорожно принюхиваясь вздернутым, наподобие свиного рыла, носом; жирный загривок у него был весь в глубоких розоватых складках, а светлая редкая щетина, которая неровными пучками окаймляла его скулы, не была даже подобием бороды. Небольшого роста, грузный и сильный — он взваливал мусорные ящики на спину, дотаскивал до грузовика и опрокидывал в деревянный, огороженный планками, кузов машины. В кузове всегда было несколько свиней, вечно голодных и ждущих отбросов. Возможно, он брал с собой каждый раз новых свиней; возможно, это было для них наградой — ведь им не приходилось дожидаться, пока Хряк привезет отбросы домой. Он собирал только пищевые отходы — никакого бумажного, пластмассового или металлического мусора — и все это шло его свиньям. В этом заключались все его обязанности; у него была очень специфическая работа. Ему платили за сбор отходов, которые шли на корм его свиньям. Когда же ему хотелось есть (мы фантазировали), он съедал одну из своих свиней. «Всю, за один присест», как говорили мы на Франт-стрит. Но еще больше сближало его со свиньями то, что он не умел разговаривать. Его слабоумие то ли лишило его дара человеческой печи, то ли — еще раньше — способности усвоить человеческую речь. Хряк Снид не разговаривал. Он хрипел. Он визжал. Он точно хрюкал — такой у него был язык; он учился ему У своих подопечных, как мы учимся нашему у тех, кто нас окружает.