Друзья Мамеда, стр. 2

— Ну как, приняли?

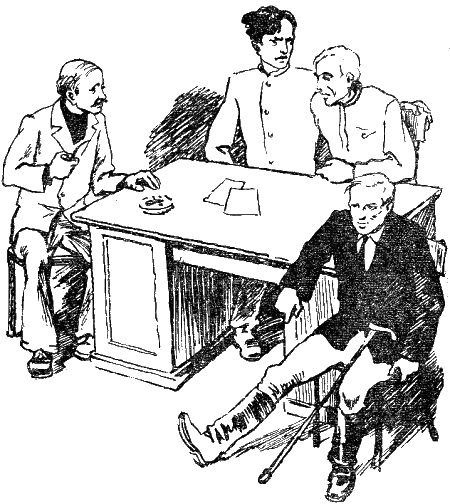

Наконец и моя очередь настала. Я вошел в кабинет. Время уже шло к вечеру, но в кабинете было очень душно. Окна были плотно занавешены тяжелыми шторами. Всем хотелось раздвинуть их, распахнуть окна. Но этого нельзя было сделать. Тогда я впервые услышал слово «затемнение» и понял, что око означает. И днем и ночью над городом могли внезапно появиться вражеские самолеты. Поэтому окна плотно занавешивали, чтобы наружу не пробивался свет. За столом в кабинете сидели люди.

— Как фамилия? — спросил один из них, высокий — это было видно даже когда он сидел, — с густой шевелюрой, которая, будто папаха, возвышалась над его головой. Это был, как я потом узнал, наш военрук Рогатин.

Я назвал свою фамилию.

— Ты что так тихо говоришь? Или не умеешь громче? — У самого у него голос был громкий, будто он командовал отрядом. — Мамед Мамедов, — повторил он, и все сразу услышали мое имя и фамилию. — Так сколько тебе лет, Мамед Мамедов? — продолжал он спрашивать, заглядывая в лежавшие перед ним бумаги.

— Тринадцать, — пробормотал я.

— Тринадцать? — переспросил кто-то. — Так тебе, дружок, еще рановато в наше училище. Подрасти немного, тогда приезжай.

— Просто детский сад какой-то, — обратился высокий к своему соседу, наклонив шевелюру.

Тот был в военной гимнастерке. Одна его рука тяжело лежала на столе, то сжимаясь в кулак, то разжимаясь снова. Второй рукав был пустой. Он сидел, чуть повернувшись вбок, слушая, что говорит ему сосед. Лицо у него было бледное, как после болезни.

— Да, уж кадры, нечего сказать, — согласился и он. — О чем только уполномоченные думают, когда набирают таких малолеток.

Я вспомнил уполномоченного, приезжавшего к нам в аул. Он все правильно объяснял ребятам — на кого учат в училище и с каких лет принимают. Когда я поехал с ним, он меня ни о чем не спрашивал. И только на станции, когда уже купил билеты, сказал: «Ну, давай документы». Он здорово рассердился, узнав, что мне нет четырнадцати, но потом махнул рукой: «Ладно, поедем. Парень ты крепкий, здоровый. И поменьше тебя у нас ребята учатся и работают. Даром что годами старше. Трудно, конечно, но ничего не поделаешь — война. Всем достается — и старому и малому. Рабочих рук не хватает — просто кричи. Где их наберешь — кадры?» Он еще что-то продолжал говорить, но я не слушал. «Главное, что он не отправил меня назад, в аул, — радовался я. — А работать — подумаешь трудности какие! На фронте и то случается воюют мальчишки не старше меня».

Я совсем успокоился и больше не думал даже о том, что меня могут не принять в училище. И вот теперь — на тебе…

Я опустил голову. Мне представилось: я возвращаюсь в аул. Все смотрят на меня и кричат: «Вернулся! Вернулся! Никуда не приняли!» Вот Али уехал на фронт и воюет. И отец тоже. А я… Я сам себе казался каким-то дезертиром. Так и будут потом говорить в ауле про меня: «Это тот самый Мамед, которого не приняли в училище». Позор! Я теперь уже не видел лиц людей, сидевших за столом. Почему-то смотрел на кулак, лежавший на столе. Я и сам сжался как этот кулак. Ну вот и все. Сейчас этот человек в гимнастерке дослушает до конца того высокого и скажет: «Так и быть, переночуй у нас эту ночь, а утром отправляйся домой». Вспомнилось, как мы с уполномоченным ехали сюда на поезде. В вагоне было тесно. Ребята (они присоединились к нам на станции, приехав из разных аулов) взобрались на полки по двое, по трое. И так же, как и я, не отрываясь смотрели в окна, разглядывая бежавшие навстречу поезду деревья, мосты, дома… А уполномоченный сидел внизу и рассказывал соседям: «…везу пополнение. На них завод держится — не смотрите, что огольцы; пройдет несколько месяцев — вы их не узнаете». И люди сочувственно кивали головами и разглядывали нас…

— Ну что же, Мамед… — сказал человек в гимнастерке, и я вдруг почувствовал, что губы мои скривились, а из глаз покатились слезы.

Признаюсь откровенно, я плакал, хотя мужчине, да еще горцу, плакать, как вы сами понимаете, не полагается. Но я плакал горькими слезами. Вдруг я услыхал:

— Да ты откуда сам, Мамед? Из аула Куруш Шалбуз? Значит, из шахдагских орлов! — Это говорил человек в гимнастерке. Казалось, он не заметил моих слез.

Я быстро вытер лицо рукавом рубашки.

— Ну что ж, товарищ замполит, если вы так считаете… — говорил уже немолодой человек с протезом вместо ноги.

Еще раньше я видел, как он, хромая, шел по коридору и ребята здоровались с ним, а он отвечал, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Говорили, что это и есть директор. Теперь он сидел, вытянув вперед искусственную ногу, и смотрел на человека в гимнастерке, который назвал меня шахдагским орлом.

— Ну, а что скажет Захар Иванович? Он мастер, ему и работать с этими орлами. Какое ваше мнение?

Худой человек с лысеющей головой смотрел на меня испытующе.

— Что ж, — проговорил он наконец, — на работе посмотрим, тогда и решим — орел он или нет. Давайте примем, так сказать, с испытательным сроком. Посмотрим, на что он способен. На вид он парнишка крепкий и серьезный.

— Серьезный, — поспешно сказал я.

Все почему-то улыбнулись.

— Ну хорошо, на вашу ответственность, товарищ мастер, — сказал директор, — и на вашу, конечно, товарищ замполит.

На прощание директор сказал:

— Ну что ж, товарищ Мамедов…

Я сначала даже не понял, к кому он обращается, и оглянулся вокруг — нет ли где другого Мамедова, которого он называет товарищем? Но оказалось, это он так назвал меня.

— Я тебя спрашиваю, товарищ Мамедов, — повторил директор, и только теперь я понял, что он обращается ко мне.

Товарищ Мамедов — это я. Значит, я и вправду взрослый и меня приняли в это замечательное училище. Вот здорово! Только теперь я поверил своему счастью.

— Значит, даешь слово? Не подведешь? — продолжал спрашивать директор.

— Даю! — закричал я обрадованно. — Ни за что не подведу!

Вот каким образом я оказался в училище и получил новенькую форму, в которой стал похож на заправского моряка. Мне было и радостно и немного страшновато. «Дал слово, — говорил я сам себе, — значит, нужно его сдержать. Как только начнутся занятия, я буду стараться изо всех сил. Стану учиться так, что замполит скажет: «Хорошо, товарищи, что мы приняли в наше училище Мамеда Мамедова! Он хоть и молод, но настоящий мужчина, джигит». А пока я старался вести себя как взрослый, ходил медленно, не бегал, не прыгал, не свистел, не спускался бегом по лестнице, как другие ребята. Пусть все увидят, что я и в самом деле взрослый. Не удержался я только, чтобы не полюбоваться на себя в зеркало. Конечно, когда никто не видел.

II

Первые три дня занятий не было. Еще не все ребята собрались. Многие постели были свободные. Утром мы вставали, делали зарядку, умывались во дворе возле умывальников и шли в столовую, а потом после завтрака каждый делал что хотел.

Погода стояла теплая, даже жаркая. Я, походив по городу, забрел в городской парк и сел в тени возле памятника Кирову.

Солнце, словно каленый поднос, прилипло к синему потолку неба. Жаркий воздух стоял без движения. Но здесь под деревьями все же было прохладно. Не хотелось уходить. Я сидел и думал о том, что я выучусь и как-нибудь приеду в гости в наш аул. Я представлял себе, как я в этой новенькой форме иду по кривым улочкам аула и все смотрят на меня, но не смеются, а, напротив, говорят с удивлением: «Неужели это наш Мамед?» А ребята, конечно, завидуют мне. Ведь теперь никакой мальчишка, пусть у него будут самые хорошие альчики, не сравнится со мной. Так я мечтал, сидя в тени под деревьями. И настроение у меня было самое хорошее. Единственное, что портило его, это то, что в новых ботинках, которые мне выдали вместе с формой, я до крови натер ногу. Но ботинок я не снимал. Не надевать же мне, в самом деле, старые самодельные шаламы, в которых я приехал. Да еще козырек фуражки беспощадно давил лоб. На лбу даже образовался глубокий розовый шрам. Но я все равно терпел. Только чуточку сдвинул фуражку на затылок. Так я просидел до обеда. После обеда я и не заметил, как прошло время и пора было ужинать. А потом уже и спать. Я улегся в постель, укрылся свежепахнущей, хрустящей простыней, закрыл глаза. Ребята в спальне еще переговаривались друг с дружкой. Их было больше, чем в первый день. Теперь уже все кровати были заняты. В спальне стоял шум, потому что в разных концах говорило сразу несколько человек. Те, кто побывал дома, рассказывали, как отдыхали, угощали домашними гостинцами. Я не принимал участия в разговорах ребят. Вообще я все это время держался в стороне и ни с кем не подружился. Произошло это по двум причинам. Во-первых, я стеснялся подходить к незнакомым ребятам. А во-вторых… Во-вторых, мне казалось, что так я выгляжу взрослее, солиднее. И если со мной кто-нибудь заговаривал, я едва отвечал. Вот и сейчас я нарочно закрыл глаза, чтобы ребята подумали, что я сплю. Хотя на самом деле мне совсем не хотелось спать, и я долго еще прислушивался, о чем говорят в спальне.