Двое в декабре (с илл.), стр. 4

Так вот, от тех «гармонических» рассказов пятидесятых годов Юрий Казаков пришел к рассказам глубинного драматизма – «Свечечке» и «Во сне ты горько плакал», написанным в семидесятые. Кроме того, нам известно, что писатель работал над повестью «Две ночи» («Разлучение душ»), наброски к которой сохранились, и в частности первая глава. Автор считал ее завершенной.

Глава называется «Ночь первая».

Июль 1941 года. Две женщины и двое мужчин поднимаются на крышу дома где-то на Арбате, чтобы дежурить всю ночь, прятаться от зенитных осколков, слушать грохот выстрелов и взрывов, тушить зажигалки и смотреть на затемненную Москву. И вместе с ними мальчик Коля.

И вот уже на исходе ночи, «в нежнейшем сиянии рассвета» – взрыв, клубы черного дыма, взметнувшиеся к небу куски стен и балки Вахтанговского театра, гибель одной из женщин, дежуривших вместе с ними, ужас мальчика… И хриплый, чужой крик матери, когда он, маленький, «с веснушками, с прозрачными ушками, худой», ничего не понимая, бредет, хрустя осколками, по разгромленному Арбату.

Плотное реалистическое письмо Юрия Казакова запечатлевает в этих сценах страшное преображение действительности: только что жизнь, несмотря на военное время дарившая дежурившим на крыше молодым людям крупицы поэзии – рассвет, их чувства друг к другу, прекрасная вопреки всему Москва, – эта жизнь вдруг становится апокалипсическим кошмаром, заволакивается чем-то черным. И кровь, и крики боли, и смерть…

Видимо, все это было в памяти писателя и постоянно тревожило его – не только как навсегда ушедшее в прошлое, но и как возможная трагедия будущего.

Однако вернемся еще раз к последним казаковским рассказам – «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». В них особенно сильно прозвучали важнейшие для писателя мотивы – дома и огня. Извечное человеческое – дом, свет в окнах, поэзия очага – вот что противостоит угнетающей рассказчика тоске и разлившейся по земле осенней тьме.

Можно сказать, что прозе Юрия Казакова присущ своего рода культ огня – огня освещающего и согревающего, как бы выхватывающего из тьмы бесконечности обжитое и одухотворенное человеком пространство.

Вот рассказчик в «Свечечке» зажигает спичку, чтобы разглядеть в окружающей темноте спрятавшегося сынишку. Вот он зовет его домой, обещая, что дома они будут свет включать и свечки зажигать, потому что мальчик любит горящие лампочки и свечи.

Именно свет становится в этом рассказе символом человеческой жизни, ее самых главных начал и ценностей. Не случайно рассказчик в финале вспоминает свои одинокие скитания поздней осенью на Севере. Была такая же тьма, моросил дождь, он заблудился и уже было отчаялся выйти к жилью, как вдруг впереди, «далеко, как затухающая звезда в космосе», мелькнул ему желтый огонек.

«… Я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь…»

Так выстраивается образно-символический ряд рассказа: мгла – тоска – дитя – свеча – дальний огонек во тьме.

В сущности, этот рассказ – о трудном пути человека во тьме на дальний спасительный свет. Этот свет открывается рассказчику в том, что рядом, близко, – в собственном ребенке, в тепле и уюте родного дома.

Да, все это рядом, близко, но подчас нужно проделать долгий путь страдания и душевной работы, чтобы ушла тоска, отодвинулся душащий мрак. Нужно близкое ощутить близким, чтобы оно подарило свой свет, свое тепло и указало дальнейший путь.

Юрий Казаков был верен этому жизненному и художественному принципу: он открывал свет в том, что близко.

Евгений Шкловский

Рассказы

Тихое утро

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте… Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один громче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель – Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

– Володька! – позвал он. – Вставай!

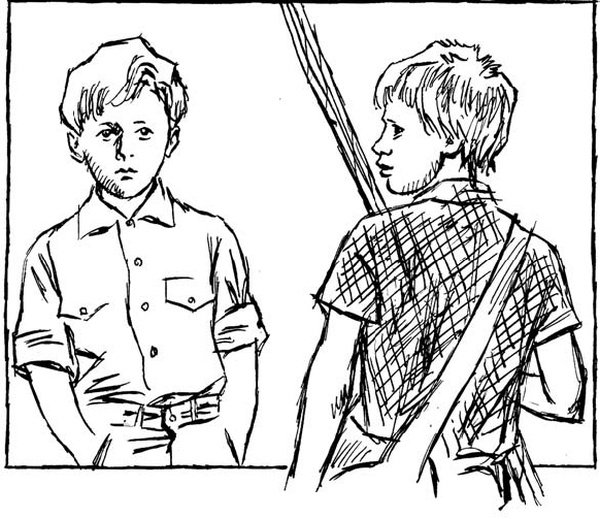

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

– А не рано? – сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил… а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого… заморыша – хотел места рыбные ему показать, – и вот вместо благодарности и восхищения – «рано»!

– Для кого рано, а для кого не рано! – зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

– Ты что, в ботинках пойдешь? – презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. – А галоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

– Ну да, – меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене, – у вас там, в Москве, небось босиком не ходют…

– Ну и что? – Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки.

– Да ничего… Забежи домой – пальто возьми…

– Ну и забегу! – сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом… На что уж Колька да Женька Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи – яблоками засыплют! А этот… пришел вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»… Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал! Идет на рыбалку в ботинках!..

– А ты галстук надень, – съязвил Яшка и хрипло засмеялся. – У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы… Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.