Из-за девчонки (сборник), стр. 59

Мне показалось, что он и меня имеет в виду, говоря все это. Ведь и я поцеловал, а не люблю Таньку.

– У тебя такое было, чтобы ты любил, а тебя – нет? – спросил Леха по старой привычке.

– Было, – сказал я.

Я сказал бы так, если бы у меня такого и не было, соврал бы, но у меня, правда, было.

– Значит, ты меня понимаешь, – заключил Леха с облегчением.

Мы снова долго молчали. Дождь шуршал в ворохах опавших, сумрачно мерцающих листьев на земле, в редких кронах тополей, тоненько журчал в водостоках, терся о дырявые листы толя на крыше беседки. Домой идти не хотелось, но и рядом с Лехой было тяжко и тоскливо.

– Ну что твой отец, когда ты ему сдался? – вспомнил и спросил я.

– Сказал, что я хоть и большой, а дурак, что мог бы разбиться и что он больше не будет меня запирать, – ответил Леха охотно. – А теперь бы даже лучше, чтобы запер. На месяц, на год… Как в ссылку. Чтобы из школы – домой, из дома – в школу. Ты правда целовался с ней сегодня? – спросил он неожиданно, и меня словно тряхнуло изнутри.

– Правда, – не пощадил я его. – Не люблю, а поцеловал, – зачем-то добавил я.

Леха помолчал и спросил печально, даже, наверное, не спросил, а просто стал размышлять вслух:

– Ну почему так бывает? Несправедливо, плохо как… А? Ведь как-то надо все по-другому чтоб было, человечнее, а обязательно вот так. Говорят, бороться надо, самому свое счастье ковать… Как же это бороться? Ерунда какая-то! Ведь сказано же: не люблю. С чем и с кем тут бороться? И вообще, как же дальше? Что делать, как жить?

Я не знал, что ему ответить. Может быть, и вовсе его не было, ответа на этот вопрос, но Леха ответил вдруг сам себе:

– Надо страдать.

Ирина Полянская

«Как провожают пароходы…»

Рассказ [7]

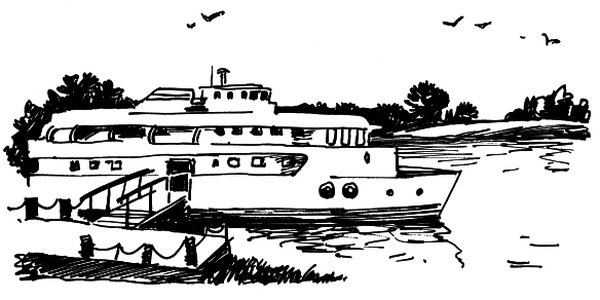

Если бы того мальчика попросили пересказать нашу историю, то получилось бы совсем коротко и беспечально. Я думаю, это выглядело бы так: «Мы дружили с одной девчонкой. Я тогда плавал по Волге на старой посудине „Украина“. Мы продружили целое лето, но вообще-то быть ничего не могло, и я ей говорил об этом, а она не верила». Вот так немногословно он бы и рассказал про нас. Он вообще был немногословен, тот мальчик.

Но все дело в том, что фантазия и юность шумели в ушах, как кроны деревьев в грозу, каждое слово, слетавшее с уст мальчика, окрашивалось во множество таинственных смыслов. Слово «салага», например, означало «любимая», «неповторимая», неправильные ударения очаровывали и заставляли поверить в существование другой, более простой для души жизни, чем та, в которой кисла моя безупречная речь. Мама изгнала даже принесенное из школы безобидное «кушать». «Так люди не говорят, – сказала она, – правильно будет – „есть“», – и посмотрела на меня с упреком. А вот мальчик не говорил «есть» и даже «кушать»; «а ну лопай!» – приказывал он мне, и я стала говорить «лопай» – и до сих пор говорю. Может, с этого протеста против гладкой русской речи и началась моя любовь к мальчику.

Он оттопыривал большой палец: «Во глаза у тебя!», а я ему – что у него они лучистые, светлые, и не глаза, а очи. Он внимательно слушал. Весь его облик был переведен на такой язык.

И взгляды у нас скрещивались, как кинжалы, и под таинственным сиянием звезд шла неизъяснимая беседа, и звезды же смотрели на наш первый поцелуй.

И все такое.

Ведь лето выдалось на славу, мне подарили новое платье с оборочкой, посадили на дизель-электроход «Украина» и отправили к тетке на фрукты. А на «Украине» после речного техникума работал мальчик – матрос? юнга? – вот и всё тут.

«Ты башкой думала, что делаешь, когда меня с ума сводила?» Представляете, как здорово, – «башка»…

Подписывался он не «А. Киселёв», а «Алекс. Киселёв», – меня прямо-таки гипнотизировал этот «Алекс».

Вот так было тогда.

И все же вы дороги мне, черепа питекантропов и кости мамонта в тихом краеведческом музее, где побывали мы на одной из стоянок нашего дизель-электрохода. Сквозь добрые сотни веков по ту сторону стеклянного ящика, где скучал череп древнего человека, я увидела, как Саша втянул щеки и закатил глаза. Мы пошли дальше, и он изобразил стрелка с натянутым на изготовку луком. В наконечнике стрелы под стеклянной крышкой, как в морской раковине, жило эхо того боя, когда со свистом вонзилась стрела меж лопатками, и со скоростью стрелы просвистела жизнь, взмыла бог знает куда. Где та рука, что точила наконечник, и та, что послала стрелу, где ты, Саша?

Привет вам, кости мамонта, омытые волнами времени, ледниками, подземными реками, облаками, старые благородные кости! Как тебе там, чучело воина в доспехах, огородное пугало, скучающее по галкам?

И у меня есть свой собственный музей, мне и пыль слишком дорога в нем. Но вот пришла мысль: не отправить ли все это к чертям? – уж очень оно зажилось на свете; все эти письма, над каждым из которых пролито столько слез, эти длинные письма, вызубренные, что хоть сейчас повторю вместе со всеми их грамматическими ошибками, – зачем оно теперь? Да, здесь владения настолько хрупкие, что дыхание грозит гибелью каждому засушенному цветку, а ведь когда-то все это кричало так, что до сих пор тренькают подвески тяжелой люстры…

Карманный, игрушечный, спрятанный за пазуху городок: одному облачку достаточно было наползти на солнце, чтобы погрузить весь наш город в тень. Островки крыш наших двух– или трехэтажных домов среди наплывающих на них деревьев; одни уже были желтыми, когда другие еще зелеными, эти были красными, когда те – желтыми и зелеными… Дубы! Мощные морщинистые стволы, каждый отлакированный выступ знали наперечет детские ступни, в каждом дупле по кладу, на каждой зеленой ветке по птице; знакомые пни, обезглавленные великаны, чьи тела уходили глубоко в землю… Как хотелось очутиться в том времени, когда ветер бросил желудь, и он утонул в почве, и пошли круги по реке дерева со многими притоками – глухие, золотистые; и как хотелось жить в том времени, когда вырастет и уплотнится тень от тех желудей, которые бросали мы сами…

А на другом берегу реки был уже настоящий город – большой, многомашинный. Можно было до него дойти пешком, но вообще-то через мост ходил в большой город наш единственный автобус.

Автобус звали «Вася», потому что на его железном синем с красным боку было кем-то уверенно выцарапано: «Вася». Наш «Василий» тяжко вздыхал, шел под гору приседая, подпрыгивая, заставляя пассажиров ползать между сиденьями и собирать в ладонь кондукторши рассыпавшуюся мелочь. «Вася» важно въезжал на мост, гладко катил по нему и на том берегу реки долго ехал вдоль набережной к речному вокзалу, где делал кольцо.

Между нами и рекой был довольно большой – по нашим понятиям – лес, который позже переименовали: поставили скамейки, будку с газировкой и карусель, чтобы лес стал называться парком имени Павлика Морозова. Можно было идти и идти, пока лес не распахивал свои ветви и еловые лапы и вдруг резко отступал от песчаного обрыва. Небо взлетало еще выше, и глубокой, как вздох, рекой полнились легкие, грудь, глаза – рекой синей, непереплываемой, полной рыбы, облаков, кораблей с золочеными надписями на спасательных кругах…

От пристани на том берегу улица взмывала вверх. К пристани бежать было легко оттого, что под гору, и еще оттого, что в восемнадцать ноль-ноль подходила «Украина». Но не думайте, что назад было идти трудней, – нет-нет, взлетать к остановке, прижимая, как охапку цветов, к груди воспоминание о встрече… Он был еще виден, он плыл по реке весь в огнях, наш дизель-электроход, но все равно он был уже воспоминанием, которое никто не отнимет; все собственное до секундочки, до полуоборота, взмаха руки, настолько свое, что принадлежность вещей – сумочки, платья – ничто по сравнению с этой принадлежностью…

7

© Полянская И. Н., наследники, 1988