Дружище Тобик (сборник), стр. 14

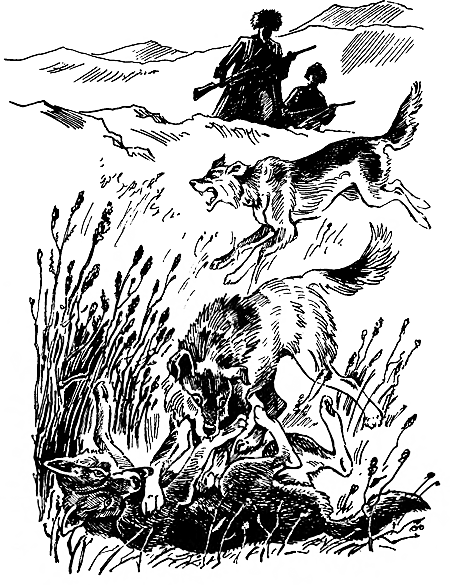

Карагёз остановился и стал сильно втягивать воздух. Шерсть у него на загривке вздыбилась. Ветер донёс запах волков. Прижимаясь к земле, используя для прикрытия каждый бугорок и кустик, Карагёз пополз в сторону бурьяна против ветра, доносившего всё ясней враждебные запахи.

Магомет снял ружьё с плеча и негромко крикнул Гасану и остальным овчаркам:

— Береги! Волки близко!

Псы начали плотней сбивать стадо, а Гасан торопливо прошёл налево, охраняя овец с этой стороны.

Волки поздно увидели Карагёза. Он находился от них на расстоянии короткого прыжка.

Молодые волки бросились бежать, а тяжёлая волчица, ожидавшая волчат, не смогла.

Волчица повернулась мордой к Карагёзу.

Карагёза не испугал свирепый вид волчицы. На мгновение он остановился, словно оценивая положение. Карагёз всегда старался нападать первым, и в этот раз его удар грудью оказался стремительным и сильным.

Волчица успела только один раз укусить овчарку в плечо.

Карагёз некоторое время стоял над поверженной волчицей, а потом, наскоро зализав раны, прихрамывая, побежал к стаду овец. Своё дело он выполнил.

Юрий Петрович Власов

Пум

Никакие ухищрения, наказания, ласка, вкусная еда не помогали. Трёхгодовалый пёс удирал из дома, едва я уезжала на работу. Обрывал цепь. Выламывал штакетины. Крошил клыками заплаты на заборе. Обрывал или стаскивал с клочьями шерсти самые тугие ошейники. Уходил крышей дровяника, приспособив как трамплин угольный ящик. Вырывал под воротами ямы. Удирал в любое время суток и года, голодный и сытый, несмотря на мольбы и истошные окрики моих домочадцев.

В нынешние суровые февральские стужи Пум возвращался заиндевелый, с сосульками в бороде и усах, с помороженными мякишками лап и гнойными глазами. На жесткошёрстной шкуре не успевали зарастать рваные собачьи покусы и множество иных ссадин неизвестного происхождения.

Однажды после двух дней «загула» Пум еле приковылял со стальным обломышем вил в бедре и размочаленной верёвочной петлей на шее. Проспал непробудно две недели. Отъелся. И, хромая, снова ушёл в рискованные странствования.

У деревенских мальчишек Пум пользовался безграничной популярностью. Когда я вёл пса на поводке, эти горластые сорванцы меня не замечали, но каждый неизменно приветствовал Пума.

— Пристрели кобеля, — советовал мне посельчанин Бургасов, охотник по белке и страстный «лаечник». — Не будет прока. Выродок. Чтоб не поганил породу, стукни.

А сосед Алексей Павлович Ротко при встречах не без ехидства сообщал:

— Твий там шарыт по дворам. Шалый! Як пыть дать, вин породистый! Ха, ха!.. От мий дворняга Мизер, а вин прэдан!.. Загоны свого на оптычем базир. Хороше гроши дадуть. Окупишь тэ, шо затратыв. Як пыть дать, свыснуть твого! Шалый, а шо з его возмышь , шалый и есть!

После слабенького спаниеля Луки и нервного неженки пойнтера Графа я несколько лет подыскивал себе подружейную собаку по нраву: легко управляемую на охоте, выносливую и главное — надёжного друга, который признавал бы только меня, а не всех людей в болотных сапогах или с колбасой.

Я выходил Пума ещё пузатым щенком, обречённым чумой на гибель. Выкормил, разжёвывая и заталкивая пищу в полуживое безвольное тельце. Я знал, как после преданны собаки.

Щенок получил скверное осложнение и частенько уже взрослым поганил полы. Однако я не сменил его, успев привязаться.

Пёс вырос на славу: рослый, глубокая грудь до локотков, крепкие выпуклые рёбра, сухая жёсткая мускулатура, слегка приспущенный, хорошо развитый круп. Породистость сказалась и в поразительной смышлёности.

Сколько раз, подминая тростник, увязая, ползком, хрипя, Пум находил в непроходимых крепях стреляную утку или в берёзовом мелколесье, азартно идя «верхним» чутьём, распутывал наброды старого хитрого черныша! А сколько ледяных ночей напролёт мы мёрзли, согреваясь бок о бок на общей лежанке из елового лапника, припорошённые инеем, взбудораженные хлопаньем крыльев, кряканьем жирной пролётной северной утки.

Пум «ударился» в бега с первого часа нашего переселения в посёлок. Меня очень уязвило предательство. Много раз в бешенстве жестоко карал пса. Он ни разу не пожаловался под арапником, покряхтывал по-мужски да поджимал обрубок хвоста.

Помалу я смирился, что Пум неизбежно пропадёт. И в отчаянии обзавёлся русско-европейской лайкой — чрезвычайно милым месячным щенком Зейкой.

В мае посёлок наводнили дачники. Вольный охотничий пёс стращал их своим дюжим видом. Даже при мне случались истерики. Он него «оборонялись» палками, чего Пум не сносил и палки, естественно, изымал. Конечно, ручаться за животное нельзя, но я жалобам не верил. Я твёрдо знал: мой Пум сам не придерётся. Больше того, горожан презирает. Эти хилые крикливые существа не могли бегать, как он, валяться с ним в траве, не грызли сочных мозговых косточек и не умели лаять — лишь, бледнея, вытягивались или заискивающе лебезили. И от них не разило сладкой псиной завзятых собачников.

Но моё терпение иссякло. Я раздобыл пятиметровую могучую цепь из тех, на которых держат быков. Смастерил из сыромятного ремня широкий ошейник и надёжно примкнул Пума к будке.

Пёс мучительно свыкался с неволей. Похудел. Часами неподвижно лежал в будке, безразлично выставив с порожка длинную ушастую морду, лениво поводил глазами. С моим появлением не унижался просьбами погулять, а громко с надрывом зевал и отправлялся на угольную кучу: мол, как издеваются над бедной собакой!

Вскорости забывался и, разомлев на солнцепёке, блаженно дремал. Цепь постоянно перекручивалась, и Пум страдальчески, но опять-таки без скулежа, таскался с толстенными железными узлами.

Под вечер он садился перед будкой. И задумчиво смотрел сонными неласковыми глазами на лес, вынюхивая воздух.

Впервые целых три недели пёс провёл дома.

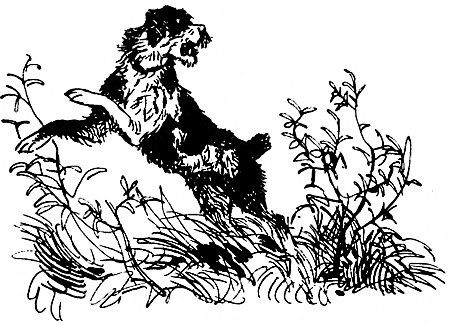

Обычно по возвращении из Москвы, пообедав, я отмыкал Пума. Минут пять, взбрыкивая, он ошалело носился по двору. Затем лаял басом, сузив на меня коричневатые глаза — звал в лес.

Июньское солнце стояло долго.

Мы переходили речонку возле мостков для полоскания белья. Пум проделывал это длинным прыжком. Я — по шатким брёвнышкам.

Пум галопом уходил по трясине. Взвивался свечой, чтоб доглядеть меня, мчался дальше, вороша осоку, высокие сочные стебли, молодой тонкий ивняк. Я вязнул в резиновых сапогах, потел, еле-еле тащился, окликая пса. Он приносился, жарко дышал на меня, вывалив гибкий розовый язык, весь в пылу увлекательных впечатлений. Нетерпеливо повизгивал. Прихватывал траву, глотал.

Я жестом отсылал его. А сам чахлыми берёзками, зарослями ивняка, бузины, через запахи грибов, согретой в болотинах ржавой воды, земляники, лежалого, сопревшего листа взбирался по заиленному косогору. Смазывал с лица и шеи комаров. Клял жару.

А наверху валился в траву — некошеную, не вытоптанную стадом, упругую гриву. Звал Пума. Он намётом выходил ко мне. По взмаху руки покорно плюхался рядом. Часто дышал. Растревоженно выхаживали бока.

— И в кого ты такой? — говорил я, поглаживая горячую сухую шкуру. — Не солидно, четвёртый год тебе, пора остепениться. Вот изловят, а ты хворый. Ну кто согласится выгуливать тебя по восемь раз в день? Поселят на улице — в большой холод отлетит твоя душа к богу на бал… Нет, маяться не станут. Сплавят, а то и просто усыпят. А ты удираешь… да не кряхти, отпущу, погоди.

Я мял его морду. Он капризно уворачивался, заворожённый шорохами леса, птицами, наплывами запахов.

Я опрокидывал его на спину. Он противился. Иногда просил побороться, покусывая ладони.

Я наваливался на него. Стискивал ладонью пасть. А свободной рукой держал ближнюю ко мне лапу, чтоб не порвала меня.

Пёс отчаянно выворачивался, рычал. Позлив, отпускал его. Он отпрыгивал. Лаял. Снова нападал.

Опять подминал его под себя. Во всю длину ощущал мускулистое, напружиненное тело, клёкот дыхания. Если я не поддавался, пёс обиженно гавкал, встряхивая развесистыми брылями.