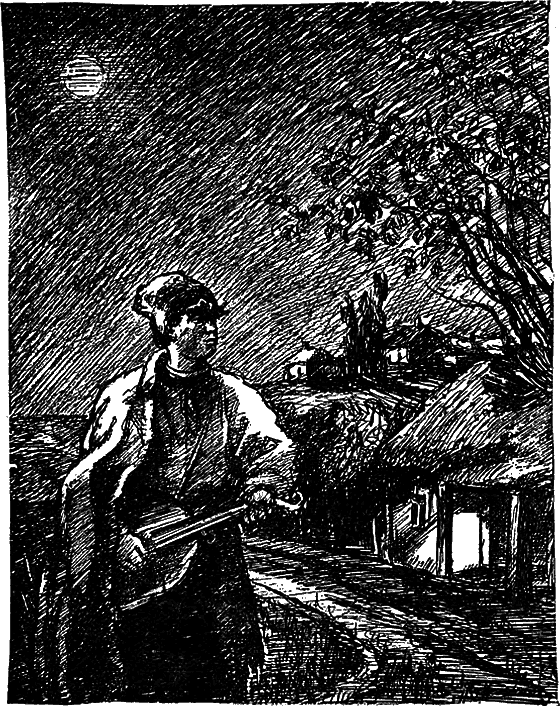

Вечера на хуторе близ Диканьки. Изд. 1941 г. Илл., стр. 12

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно; а ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валился дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть — шапка валилась, рассыпaлся горячими угольями по всей степи, и черт, нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.

Майская ночь, или утопленница

Враг його батька знає! начнуть що-небудь робить люди хрещені, то мурдуються, мурдуються, мов хорти за зайцем, а все щось не до шмигу; тільки ж куди чорт уплететься, то верть хвостиком — так де воно й візметься, неначе з неба [19].

Звонкая песня лилась рекою по улицам села ***. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И вечер, вечно задумавшийся, мечтательно обнимал синее небо, преобращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки, а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подтанцывает. Вон он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

«Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица», сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну. «Галю, Галю! ты спишь, или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою… Нет, ты не спишь, гордая дивчина!» проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения: «Тебе любо издеваться надо мною, прощай!»

Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрипом, и девушка на поре семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее.

«Какой же ты нетерпеливый!» говорила она ему вполголоса. «Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам… Я вся дрожу…»

«О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче!» говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. «Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько».

«Знаешь ли, что я думаю?» прервала девушка, задумчиво потопив в него свои очи. «Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки… Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было».

Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.

«Два месяца только в стороне родной и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?»

«О, ты мне не надоел», молвила она, усмехнувшись. «Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмехается: и весело и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя».

«О, моя милая девушка!» вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.

«Постой! полно, Левко! скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?»

«Что?» сказал он, будто проснувшись. «Да, что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж — говорил». Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово: говорил.

«Что же?»

«Что станешь делать с ним? Притворился, старый хрен, по своему обыкновению глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его».

«Да тебе только стоит, Левко, слово сказать — и все будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри!» продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. «Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая… Не правда ли, ведь это ангелы божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц — туда бы полететь, высоко, высоко… Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однакоже, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником».

«Нет, Галю; у бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед светлым воскресением святые архангелы; и как только бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле».

«Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке!» продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, осыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого океана ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.

«Я помню, будто сквозь сон», сказала Ганна, не спуская глаз с него: «давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..»

«Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснется тебе покойно».

«Расскажи, расскажи, милый, чернобровый парубок!» говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. «Нет, ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать… Расскажи, Левко!..»

19

Чорт его знает! Начнут что-нибудь крещеные люди делать, выбиваются из сил, словно борзые в погоне за зайцем, а все нет толку; уж куда чорт вмешается, только повернет хвостиком — так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба.