Черно-белое кино, стр. 49

Выяснилось: папа семьдесят лет на всякий случай таил от знаменитого друга свою настоящую сомнительную фамилию, называясь нейтральной фамилией бабушки Саши.

Можайская детская воспитательная колония, 2004 г.

Отец читал мало, но меня одолевал, потирая уставшие глаза под очками. Итогом всегда было опасение, что на меня обрушатся кары властей — за скрытую антисоветчину.

После окончания экстерната я поступил в институт связи к товарищу папы Жени — декану. Правда, со второго курса я сбежал в армию за солдатской дружбой и возмужанием. Когда я стал в стройбате доходить и прощался с жизнью, он откопал в Москве старого еврея — основоположника Ангарска, на окраине которого притулился наш свирепый 698-й В СО. И ученик еврея, командир дивизии, перевел меня в штаб чертежником. Благодеяниям папы Жени несть числа. Почему-то я все воспринимал как должное — без благодарений, до которых так охоча была его нетребовательная душа. Может быть, потому, что первый толчок к действию ему всегда давала мама Тома, он лишь тщательно исполнял ее пожелания.

— А чего ты с ним все-таки развелась? — спросил я как-то ее.

— Маловат он для меня стал.

Но перед смертью успела покаяться:

— Прости, Женька. Спасибо тебе за все. Дети-внуки тебя любят. Только вида не показывают — моя вина: не научила. Но ты не зазнавайся, помни, что все равно ты сволочь.

— Почему, Тома? Приведи пример.

— Пожалуйста… — Мама Тома начала было вспоминать, но ей тут же стало скучно. — Да ну тебя к черту!..

А вот я покаяться перед папой Женей за то, что рано потерял к нему интерес и один раз на него даже замахнулся за мелкое вранье, так и не успел.

Выйдя на пенсию, папа Женя устроился лифтером в больницу. В белом халате поверх костюма с галстуком командовал служебным лифтом с лязгающими решетками. Но лифтом не ограничивался, бескорыстно развозил каталки с немощными. Врачи в нем души не чаяли, страстно желая полечить. Нашли у него сердечную недостаточность и уложили… Прошел месяц. Папа Женя, человек абсолютно здоровый, но мнительный, уверившись, что серьезно болен, на глазах сходил на нет. Потерял аппетит, скорбно глядел в потолок — прощался с жизнью. Под видом посетителя я привел своего товарища-врача. Тот прошептал: «Домой немедленно — уморят». Врачи наотрез: «Если вы его заберете, мы его потеряем!..» Папа Женя в дебатах не участвовал, осеняя нас вялой исхудавшей рукой: «Не надо спорить, мои дорогие…» Редко о нем так заботились. Наперекор врачам мы усадили его в машину.

Первым делом он съел тарелку харчо и попросил добавки.

— А винца? — предложил я.

— Лучше — водочки, — все еще безжизненно прошелестел папа Женя.

Два дня он еще «поболел» по инерции, принимая обеспокоенную родню с визитами, на третий — вылечился.

У Макса Голикова умерла мать, тюремная жена-горемыка. Шатохин отпустил его на похороны под надзором Ирины. Ирина принесла ему одежду сына. Белую Крысю Макс оставил на попечение Коли Сарафанова.

Хоронил, как водится, папа Женя, я лишь дал деньжат. Облезлая однокомнатная квартира на Щелковской, электричество отключено за неуплату. Красный гроб на столе… Зеркало в пошарпанном шифоньере завешено полотенцем. На продавленном диване из засаленной подушки без наволочки торчали остья. На похороны пришла соседка с вялыми гвоздиками и два другана Макса, которых он на суде отмазал, взяв вину на себя.

Когда стали выносить гроб, он предательски заскрипел…

— Сэкономил? — прошипел я папе Жене на ухо. — Развалится.

— Других не было, — без заминки соврал он.

— Папа Жень, а что надо говорить на похоронах? — тихо спросил Макс.

— Можно — ничего, сынок.

На следующий день мы возвратились в колонию.

— У тебя УДО на носу, — напомнила Максу Ирина. — Веди себя хорошо.

Но ее напутствие оказалось зряшным. Макса в колонии встретила беда. Его отрядный, прыщавый лейтенант-недомерок, приказал Коле Сарафанову выставить белую Крысю на бой против Крысюка, чемпиона зоны. Крысюк победил без драки — Крыся умерла от страха. Макс похоронил Крысю в цветочной клумбе, поставил крестик, избил Колю Сарафанова и сломал отрядному нос.

Дело замять не удалось. Максу добавили срок. Шатохину припомнили былые заслуги и отправили на пенсию. Ирине дали понять, что и ей тоже пора «с вещами на выход», — она уволилась. В зону меня больше не пускали.

Когда-то я купил маме однокомнатную квартиру на Коровинском шоссе. Она доживала в охотку, любуясь индустриальным пейзажем: вдалеке парили градирни, скрежетали экскаваторы, по Окружной бежали крохотные машинки…

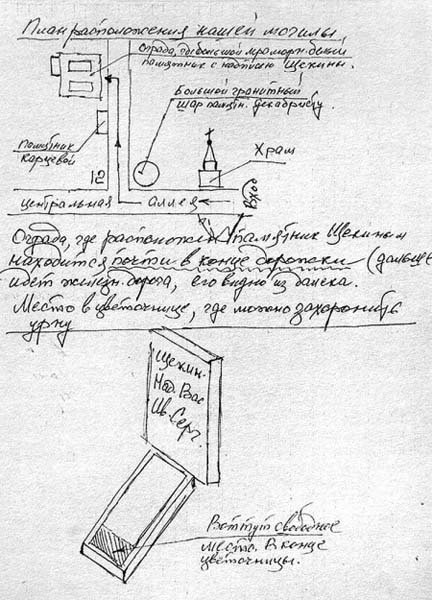

Последняя страница «завещания» папы Жени.

На высоченном тополе против ее балкона свила гнездо ворона. А тут некстати вернулась зима, пошел снег. Ворона, поспешившая снести яйца, сидела на них недовольная, запорошенная снегом. К ней прилетал муж — приносил корм. Мама с тревогой наблюдала за птичьим семейством. Папа Женя привез семечки — мама Тома привадила кормильца. Он прилетал на балкон, требовательно каркал. Мама открывала дверь в комнату, семечками делала дорожку внутрь — тот заходил погреться-погадить и, сытый, улетал с монеткой в клюве.

Потом мама Тома заболела и захотела поближе к дочери, внучкам…

И папа Женя снова отличился. Больше всего ценя уважение бывшей жены, он взял низкий старт и сменял мамину однокомнатную железобетонную квартиру на двухкомнатную в кирпичном доме возле метро Аэропорт, по соседству с дочерью. Без доплаты!!! И продолжил пасти маму Тому до конца. Делал ей творог для диеты: квасил молоко, переливал, отцеживал и каждый раз изумленно изучал выход продукции — получалась кроха.

Но и чудо-операция с обменом оказалась не последней. Он вошел в раж. Ему шел восемьдесят третий год, он шутливо поговаривал о финише. В то время мы с женой и сестра с семьей теснились, взаимно недовольные, на даче под Можайском. Папа Женя поглядел, послушал наши распри, взял у меня отступного за сестрину часть участка и купил ей другую дачу — в Вербилках. Я помогал с переездом. Дачка была не ахти, сестра скорбно поджимала губы.

Мы с зятем корячились с холодильником, как вдруг за спиной звонким знакомым голосом Олега Ануфриева зазвучала песня: «Парохо-од белый, бе-еленький, черный дым над трубо-ой. Мы по палубе бе-егали, целовались с тобо-ой…»

Я обернулся и выронил холодильник… По прозрачному сосновому бору за полем действительно плыл белый пароход!.. Я кинулся смотреть. Трехпалубный «Михаил Калинин» по каналу «Москва — Волга» пилил в Астрахань. Я протяжно взвыл: «Хочу-у!.. Меняюсь!..», но сестра уже въехала в тему — вцепилась в дачу. Папа Женя ликовал.

А осенью он поехал к отдаленной родственнице заклеивать окна и на подоконнике легко умер от разрыва аневризмы аорты.

Я орал: «Винни Пух сраный!.. Хлопотун Полоний… Куда поперся?.. Какие, на хер, окна!..»

Девяностолетняя тетя Зоя, которую папа Женя в письме-завещании категорически велел в богадельню не сдавать, увязалась с нами в крематорий, но не разобралась, куда съездила, улыбалась: «А я не поняла, у кого мы в гостях были?»

В похоронной суете я наткнулся на странную сумку: шерстяные носки, кальсоны, чеснок, сгущенка, чай, сигареты… Потом догадался: он собирался к Максу в Тамбов на взрослую зону. И, как всегда, — тишком.

В гробу папа Женя выглядел франтом. В синем блейзере с золотыми пуговицами, который я привез ему из Англии и который он при жизни не носил — берег на достойный случай. И — улыбался, не сомневаясь, что прожил жизнь лучше всех.

«Каледин придумал новый жанр…»

Рассказы, которые собраны под этой обложкой, впервые встретились читателям на страницах журнала «Огонек». Начиналось это так. Я позвонила Сергею Каледину с просьбой написать что-нибудь для журнала. Дозванивалась долго — Каледин жил где-то глубоко в Подмосковье, то сигнал терялся в пространстве, то никто не снимал трубку. Наконец меня постигла удача — писатель отозвался. Выслушав меня, он вздохнул: