Утро Московии, стр. 50

– Ответствуй: будеши лечить царя? – Голос Филарета снова задрожал, но уже не на патетической, а на злобной ноте.

– Не умудрил Господь… – залился слезами Соковнин.

И тут же будто ветер прошел по палате. С мест сорвались бояре Романов, Черкасский, бояре постельничий и кравчий, аптекарский боярин. Больше всех усердствовал Салтыков. Он первым подбежал к Соковнину, сбил его кулаком в лицо, и Прокофий Федорович ткнулся головой в ноги Филарета.

– Не умудри-ил? Эвона как ты закаркал! Не умудрил? – сопел он, изловчаясь для удара ногой, но не мог найти нужного положения, поскольку кругом толпились тучные фигуры бояр, каждый из которых хотел дотянуться до Соковнина, встряхнуть его и добиться ответа.

– Омманством не проживешь! – кричали они. – Плачет шея по кленовой плахе!

Патриарх отстранил всех посохом. Склонился над лежащим.

– Как же не умудрил Господь, когда сама жена твоя, в церкви с тобой венчанная, сказывала, что умудрил? А?

– Жена-а?! – приподнялся Прокофий Федорович. – Под-ко-лод-на-я-а-а! – вдруг вырвалось у него с рыданием, но уже на смену бешеной злобе на жену к нему пришло чувство полной беспомощности и подавленности, будто его ударили по затылку в тот момент, когда все враги были еще только перед ним. Он завалился на бок и стал с плачем перекатываться по полу.

– В Пыточную его! – взвизгнул Салтыков, выслуживавшийся перед царским двором за расстроенную свадьбу царя, за тайное почти отравление его невесты – за дело, сыск по которому еще не был начат.

– Стрельцов сюда! – крикнул Романов.

– В Пыточную! – еще смелее крикнул Салтыков и заискивающе взглянул на патриарха снизу.

Филарет кивнул и задумчиво направился из палаты. В дверях он остановился, что-то хотел сказать Морозову, во все это время сидевшему на лавке и не поднимавшему головы, но передумал и направился к больному сыну.

Морозов вышел за Филаретом и, пока бояре наперебой указывали стрельцам, что Соковнина надо без промешки вести в Пыточную башню, и непременно пешком, для унижения, он выбрался через Прорезные сени на Постельное крыльцо. Обнаглевшая стража не шевельнулась: как сидели сиднями по двое на каждой ступени, так и остались сидеть, зная, что за вышедшего – не за вошедшего – ни сотник, ни стрелецкий голова много не спросят. У крыльца по Боярской площади похаживали, разгоняя сон, еще около десятка стрельцов. Несколько человек ходили вдоль дворца. Особенно строг был караул под окошками царева Верха и у Казенного двора, где хранилась казна. Оттуда сейчас слышался приглушенный говор: по-видимому, сотник разносил своих лодырей.

Все это Морозов охватил своим почти отсутствующим сознанием, поскольку весь еще находился во власти неприятной сцены. «Нет, ему не спастись… Ему не спастись…» – не отвязывалась мысль о Соковнине, а где-то рядом заслоилась другая – о возможной смерти царя, о том, что станет с царством после этого… Однако эта мысль не выживала, поскольку Морозов не верил в возможность смерти царя сейчас: Годуновы вывелись с их цареубийствами, да и царь слишком молод и уже вошел во вкус жизни.

Он медленно шел к коновязи по деревянным мосткам, ведущим к Ивану Великому. Под Царь-колоколом, висевшим над высоким помостом, разговаривали стрельцы. Увидев Морозова, они спешно разошлись. Боярин подошел к своей лошади, отвязал узду и только тут заметил, что на лошадином наряде не хватает нескольких лисьих хвостов. Стрелецкая работа! Следовало бы позвать сотника и покричать для чину, поскольку все равно не найти виновного, но кричать сейчас не хотелось. В совершенном упадке духа он сел на лошадь и медленно поехал через Ивановскую площадь. Впереди, в глубине Спасской улицы, мельтешили голубые стрелецкие кафтаны, а чуть выше, над зубчатыми стенами, над приземистым четвериком Флоровской башни, занималась заря.

Солнце уже коснулось золоченой маковки Ивана Великого – Морозов даже оглянулся. А увидев эту знакомую картину утра – солнце на церквах, туманная даль Москвы, – услышав птичий гомон в Кремлевском царевом саду и еще более мощный, хотя и приглушенный – в Замоскворецком большом саду, он снова ощутил радость жизни.

Его обогнал стрелец, проскакавший к Константино-Еленинским воротам. Там, за этими воротами, за стеной Кремля, во рву стояла Пыточная башня. Из Посольского приказа вышел подьячий, еще до заутрени собравшийся по какому-то важному делу. Морозов поманил его.

– Ты чего несешь?

– Кувшин чернил да стопу бумаги, батюшко боярин.

– На что?

– Грамоту писати надобно в Устюг Великий, часовых дел мастера велено на Москву звати. По Москве слухи идут, будто бы часы на башню тот мастер ладить станет.

Подьячий поставил кувшин на землю, ощупал перья в кармане и посмотрел на Морозова. Тот молчал: он заметил, как из-за угла Грановитой палаты вели в их сторону Соковнина.

– И будто бы часы те самозвонны станут, – продолжал подьячий, но тут же с сомнением вздохнул: – Врут, поди…

Он поднял кувшин и пошел в Кремль.

А солнце уже разгоралось на куполах храма Покрова.

Часть третья

Глава 1

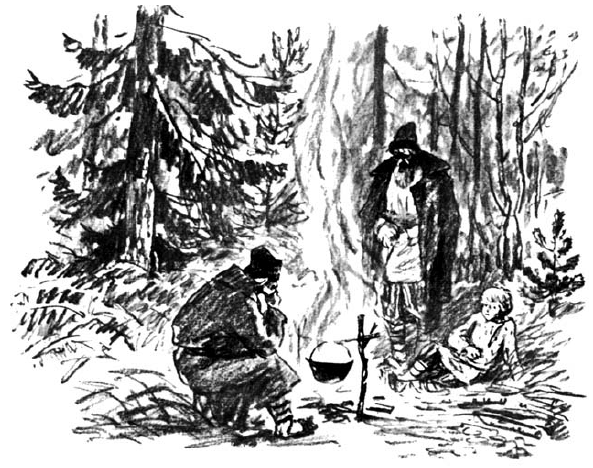

Третью неделю доживали Виричевы в лесной трущобе за Шемоксой. В распадке сухого русла обжили яму, накрыли ее ветками – вот и жилье. Крицу нашли скоро, на другой день по приезде на Ржавый ручей, но радости много она не принесла. Железо, понятное дело, железо, да к чему теперь оно, если неизвестно, чем закончится та гилевая ночь. Голод тоже не веселил. Запасливый Ждан Иваныч наложил в телегу немало еды, но она уже закончилась. Неделю назад старик принес из поместной залесной деревушки печеного хлеба, солонины и вяленых щук, на том и держались пока. Угрюмые, искусанные комарами, пропахшие дымом, влачили Виричевы свои тревожные дни. Алешка просился домой, и не проходило дня, чтобы он не плакал. Без товарищей, без набережной Сухоны, без кузнечного духа горна, по которому он скучал не меньше деда и отца, он не мог. Старших тоже подмывало домой: лето красное на дворе, а у них в огороде только трава бурьянится, кузнечные поделки не распроданы; но возвращаться в Устюг все еще было страшно.

Сам виновник семейной беды – Шумила целыми днями сидел у шалаша, уткнув широкий подбородок в коленки, глядел неотрывно в прибрежный кустарник или на вершины елей, будто видел там ту гилевую ночь, когда единый раз в жизни дохнул головокружительным воздухом большой воли. Теперь же понуро была согнута его спина, сильные руки томились без дела. Ни слова от него не добиться, и эта каменная неподвижность сильней всего угнетала деда и внука.

В короткие часы северной летней ночи Алешка часто просыпался и прислушивался к лесным шорохам. В шуме деревьев, даже за неумолчным птичьим щебетом, ему чудились осторожные шаги стрельцов. Эти страшные шаги становились неотвязными и во время сонного забытья. Мальчишке то ли снилось, то ли казалось, но он мог побожиться, что видел стрельцов: будто те идут по лесу, раздвигают кусты, поднимают широкие лапы елей, шевелят высокие травы – ищут отца, как ищут гриб, и страх заползал в душу от их тщательной неторопливости. По утрам Алешка продирался через кусты к живой теклине Ржавого ручья и искал там следы стрельцов, но находил только звериные и, повеселевший, возвращался к шалашу.

– Ты, Олешка, не подходи к ручьевому омуту, – сказал как-то вечером Ждан Иваныч внуку.

– А чего?

– А того, что рисково. Я намедни шерсть на кустах видел, омута поблизку.

– Чью шерсть? – захолонул душой Алешка.

– Вестимо чью… Видать, тутошний водяной лесового отколотил. Чего уж не поделили – не ведаю, а драка была гораздая.

Еле живой вышел Алешка из шалаша до ветру. Шаркнула входная завесь – черная сухость ольховых веток. Осторожно переступил крест, сделанный из обрубков кругляша и положенный дедом на землю – от нечистой силы. Остановился перед кустами, высматривая страшную шерсть. Кругом, нависая над распадком, молчал лес. Молчание это было обычное, ночное, но ровный и сильный свет северной ночи, шедший сразу от двух зорь, делал ночную тишину волшебной, а лес, во весь окоем высвеченный до последней ветки, стоявший без тени и звука, казался опущенным в прозрачную воду или как будто был нарисован Пчёлкиным-младшим.