Детям (сборник), стр. 12

Слава богу! Светает никак? Небо забелело, и уже забеспокоились грачи. Вот и совсем светло. Я осматриваюсь. Поляна, где мы оставили ястребка, почти рядом. Я иду, подбегаю к ямке. Ястребка нет. Я оглядываюсь – нет; я обыскиваю кусты бузины, шиповника, калины и папоротника – нет. Неужели его забрали они, его родичи, захватили своими крепкими лапами и унесли от меня? Какое счастье! Но я еще не могу поверить. Вот яма, оставшаяся после сгнившего пня… Он!.. Он там…

Он забился сюда. Из-под листьев ландышей и костяники я вижу выставившуюся головку и тревожно смотрящий глаз. Он увидал меня и узнал. Нет сомнения, он узнал меня и подался под листья ландышей. Я раздвигаю их и беру его. Он худ, как скелет, – я слышу пальцами ребра и кость уже облупившейся грудки. Он уже не клюется, он совсем ослабел и даже не может шипеть. Какой запах! Это от разбитого крыла. Я с содроганием разглядываю рану. Какая опухоль! Все синее… Крыло едва держится на жилке… Я стискиваю зубы и не знаю, что делать мне. Его уже нельзя спасти. Я сажаю его на пенек, нагибаю его клюв в воду. Он едва дергает головой, жалобно пищит и не пьет. Я стою над ним, думаю и страдаю…

Но не могу же я вечно быть около него! Но уйти… Я знаю, что, как только приду домой, меня опять потянет сюда, на поляну…

Опять порхнула ворона. О, проклятье! Она сторожит его. Она имеет на него виды. Лучше бы я убил его тогда, лучше! И не было бы мучений…

Одна мысль мелькнула в моем мозгу. Да, да, так лучше. Я знаю, что теперь делать. Его я не спасу, он все равно погибнет завтра или дня через два… Но это целые годы для меня. Я не дам его разорвать заживо… Лучше я сам… Ведь один момент… только момент…

Я спешу домой, беру из уголка проклятую двустволку, внимательно осматриваю ее и, весь охваченный дрожью, почти бегу в бор, на поляну.

Оно, невидимое око, кричит во мне, но оно кричит во мне за то, что было, а не за то, что будет. Оно знает, что будет; оно знает, что это будет уже необходимый, вынужденный, последний выстрел.

Я буду стрелять и страдать. И я знаю, что это будет мое искупление…

Я смотрю на него. Он сидит съежившись и покачивает головкой.

Прощай! Прощай, бедный, загубленный птенец! Сейчас ты избавишься от страданий.

Я отхожу шагов на двадцать. Ястребок сидит неподвижно, может быть, смотрит на меня и боится. А может быть, и не чувствует ничего?..

Я подымаю ружье и… не могу… Конец ствола чертит по воздуху, дрожат руки. Раньше бы им надо было дрожать!..

«Пы-ырррллль… пы-ы-р-р-р-л-л-ль»…

Они кричат… они проклинают меня… А быть может, – одобряют… Кто знает?.. Но скорей, скорей!..

Я снова навожу ружье, закрываю глаза…

Глухо покатился выстрел, мой последний выстрел… Рассеялся дымок. Он неподвижно лежал на пеньке и… больше не страдал. Не страдал и я. Пусто как-то было на сердце.

Я бережно взял его, обернул листьями папоротника, положил в ямку, засыпал землей и прикрыл мохом.

Не было ни души кругом. Никто не глядел на меня. Никто не мог видеть моего лица… А сердце… кто может видеть?

Солнце играло на полянке, сверкала роса на кустах. Стучали дятлы, посвистывали синицы, резко вскрикивали иволги. Все ликовало в ярких красках свежего летнего утра. А я… я шел понурый, с замиравшей печалью в усталом сердце.

На опушке мне попался Мишутка.

– Ну что? Жив? – еще издали крикнул он.

– Нет… – ответил я. – Помер он…

– По-мер? – Его всегда оживленное лицо вытянулось и как-то погасло. – По-о-мер… – вздохнул он.

– Да… – повторил я, избегая глядеть в глаза.

– А я-то думал, он…

Он замолчал и не высказал, что он думал. Мы идем молча. Он не посвистывает, как всегда.

– Закопали вы его?

Я кивнул.

– Так я его и не видал…

Проходя мимо дьячка, я занес ему ружье.

– Что же? Кончили?.. Пощелкали порядком… Вот бы теперь вам на уток… Изловчились вы теперь… Не думаете? А коростели какие в лугах! Да вот я вам покажу… У Митрича ружье брал… Утречком сегодня парочку зацепил…

Он было пошел в комнату, но я удержал его:

– Не надо. Знаю… Дайте стакан воды…

Он пристально взглянул на меня.

– Что с вами? Побледнели вы как… От жары э т о…

– Да, должно быть…

Он принес воды и порекомендовал класть на голову конский щавель.

– Облегчает. Ну а ястребок как? Живет?

– Помер.

– По-о-мер… – протянул Семен Федорыч. – Ишь ты…

Он рассмеялся и похлопал меня по плечу.

– И горе же вы охотник, ей-богу!..

X

Кончилось лето. Я забыл о ястребке. Спокойствие снова ко мне вернулось. Снова солнце ярко светило мне, бор весело звенел для меня своей хвоей. Румянились вечерние зори и утра.

Королек-сирота подрос, но по природе был все таким же снежным комочком и засыпал на плече, как когда-то давно-давно.

Наступило время отъезда. Мишка чуть-чуть поплакал, провожая меня.

– Ну, прощай, Мишук… На память оставляю тебе моего королька… Береги его…

Глаза Мишки расширились. Этого он не ожидал.

– Ему здесь лучше будет. Ты присмотришь за ним, а в городе некому будет за ним ходить… Ты любишь его, и он тебя полюбит…

Я собрал свой несложный багаж, взвалил в тарантас и простился со старушкой-хозяйкой.

– Доброго здоровья, батюшка… доброго здоровья… Не забыли ничего? Да-а… а крылья-то?

– Что?

– Крылья-то… в сарайчике… Что убрать-то наказывали?..

Крылья? Я вспомнил… Крылья! Мертвые, сухие крылья!..

– Нет, нет… Не надо…

– Ну и хорошо… Выкину я их.

Я взял из рук Мишутки моего королька, приласкал на прощанье и передал с рук на руки.

– Может, жалко? – любовно сказал Мишутка. – А то берите…

Да, мне было жалко. Но мне было также жалко лишать королька свободы. Не в комнате же проводить ему свою жизнь. Возле монастыря я увидал дьячка. Он шел к обедне.

– Прощайте, прощайте… На лето опять заглядывайте…

– Как обстоятельства… Всего хорошего…

– Счастливого пути!.. Так охотиться будем? – кричал он мне вслед.

Я не отозвался.

– На ястре-бо-ов!!

Я как будто не слышал.

1908

Мэри

Глава I. Старый жокей

– Да, вы мне более не нужны! Ступайте в контору и получите расчет…

– Но… ваше сиятельство… вы пригласили меня на пять лет. Я уже два раза отказался от выгодных предложений.

– На пять лет!.. Ну да… зная вас за прекрасного жокея… А вы что сделали?.. Осенью провалили Изумруда… Крокусу ноги переломали!.. О, черт возьми!.. Весной вы опозорили меня, пришли последним на Цезаре!..

– Я предупреждал ваше сиятельство: Цезарь болел.

– А-а-а… эти вечные отговорки: насморк, кашель, отскочила подкова, лопнула подпруга… Выдохлись вы со всей вашей славой!

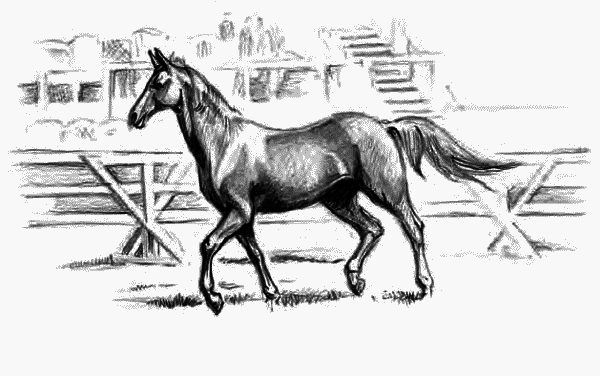

Старый наездник поднял сморщенное бритое лицо и в зеркале над камином увидел тусклые глаза, угрюмо высматривавшие из-под седых бровей, выпуклый голый череп и провалившиеся щеки. Сухая рука нервно сжимала хлыстик с перламутровой ручкой.

Неужели все кончено и пора уходить? Куда?

Он растерянно обводил глазами роскошный кабинет графа, владельца знаменитой конюшни, бронзовые фигурки скакунов-победителей, развешанные по стенам хлысты, подковы и седла и остановился на плотной фигуре хозяина в кресле.

– Вы получили больше, чем стоите! Вы погубили мою репутацию!.. Вы… что вы сделали с Игорем?.. Вы не приготовили его к сроку, и он не попал на приз!..

– Но… молодой граф испортили ему заднюю ногу… на прогулке…

– Ложь! Освистать моих лошадей!.. И он в претензии… «линючий» жокей, как кричали там, на местах!.. Нет, я не могу вас держать… Ступайте…

Старый жокей поклонился.

– Прощайте, ваше сиятельство. Да, ваша конюшня потеряла славу, с ней и я потерял свою… Но я ни при чем.