У птенцов подрастают крылья, стр. 84

До этого я о кино почти ничего не знал. В Черни кинотеатра не было, а когда мы с мамой ездили по делам в Москву, то вечерами ходили в театр. В кино я был всего-навсего несколько раз, видел какие-то видовые картины, потом какие-то приключения Макса Линдера. Он в продолжение всей картины куда-то бежал, все опрокидывал, или на него что-то лилось, падало… Мне это не казалось смешным.

Правда, кроме этого, я видел две или три кинодрамы с участием Веры Холодной, но и они мне не очень понравились.

Вообще кинематограф, каким я себе его тогда представлял, казался мне чем-то неестественным, и сами люди, которые в нем показывались, какими-то не совсем обычными, чем-то вроде клоунов или фокусников.

И вдруг вот тут, рядом со мной, сидит Ольга Владимировна, такая простая, своя, и она, оказывается, тоже снималась в кино. Да неужели же и она так же, как какой-то Макс Линдер, бегает, будто заведенная игрушка, или заламывает руки, страшно закатывает глаза, как Вера Холодная… Мне было даже больно об этом подумать.

И вот однажды я получил возможность сам все увидеть.

У нас в Черни один ловкий парень устроил кинопередвижку. Он откуда-то достал проектор; был ли это его, или он взял его где-то напрокат, или просто стащил — не знаю. Но важно то, что в народном доме раза два в неделю стали показывать кинокартины. Правда, они были очень плохи и по содержанию, и особенно по качеству — постоянно рвались. Но все-таки что ни говори, а настоящее кино. Публика на эти сеансы валила валом.

Один раз на стенах народного дома мы увидели афишу. На ней было написано от руки огромными буквами: «Сегодня вечером будет показана кинокартина с участием О. В. Рахмановой».

И вот я сижу в зале рядом с Ольгой Владимировной Рахмановой и с замиранием сердца смотрю на белый экран, которым затянута авансцена. Свет в зале гаснет, экран освещается, я читаю: «Живой труп» по роману Л. Н. Толстого». Дальше все вырвано, неизвестно, кто играет какие роли.

— А вы-то, вы кого играете? — шепчу я соседке.

— Увидите, — коротко отвечает она.

Я искоса взглядываю на нее. От экрана падает слабый отсвет. Я замечаю, что Ольга Владимировна волнуется.

Начинается действие так хорошо всем нам знакомой пьесы. В первых картинах Ольги Владимировны нет. Наконец сцена в доме Каренина. Его мать — да это же и есть Ольга Владимировна! Такая же, как со мной рядом. Нет, не такая: там, на экране, важная дама, лицом точь-в-точь Ольга Владимировна, но по манере себя держать совсем другая. Чувствуется в ней что-то не очень доброе и не очень искреннее, сразу видно — говорит одно, а думает совсем другое. И как-то чопорно принимает она бедную Лизу, которая пришла с ней познакомиться.

Я еще раз искоса взглядываю на совсем другую Ольгу Владимировну, ту, что сидит со мной рядом, на простую, добрую, хорошую. Как же она умеет перерождаться на сцене! Вот теперь я на живом примере вижу, что значит сценическое перевоплощение, что значит искусство войти в роль, в образ другого человека.

Картина старая, она поминутно рвется. Ольга Владимировна волнуется, сердится, огорчается. Не кинопоказ, а просто одно киномучение. И все же, просмотрев этот фильм, я сразу понял, что кино — это совсем не то, что я раньше думал. Это не только Макс Линдер и его «33 несчастья», это не только неестественно закатывающая глаза Вера Холодная. Оказывается, кинематограф может быть и настоящим искусством.

Когда мы шли домой, я сказал об этом Ольге Владимировне. Она одобрительно закивала головой.

— Кино — это большое искусство, — сказала она, — и уж оно-то наверное искусство будущего.

К осени Ольга Владимировна предложила поставить нам новую пьесу, «Гибель «Надежды» Германа Гайерманса.

Наконец-то я получил именно такую роль, о которой мечтал все время: трагическую и без всякой любви. Мне досталась роль младшего брата, Баренда, который вместе со старшим, Геэртом, уходит в море на старой рыбацкой шхуне «Надежда».

Всем понятно, что шхуна не сможет выдержать и первого шторма: она слишком стара и изношена. Ее владелец Клеменс Бос очень дорого застраховал свое утлое судно и посылает его на верную гибель. Это чувствуют и уплывающие на нем. Но поздно — они уже законтрактовались, отказаться нельзя. На пристани разыгрывается сцена прощания. Баренд и Геэрт прощаются со старой матерью Книртье. Они ведут себя по-разному. Старший, Геэрт, — мужественный человек. Он слишком горд, чтобы показать свой страх, и он уходит на верную гибель с высоко поднятой головой. Роль Геэрта должен был играть Сергей Леонидович Благовещенский.

Младший, Баренд, не похож на брата. Он робкий, безумно боится моря. К тому же это его первое плавание. Он привязан к дому, к старушке матери. В последний момент остаток мужества покидает его, он цепляется за косяк двери, умоляя мать спасти его. Пришедшие жандармы силой отрывают его и утаскивают на судно. «Надежда» уходит в море и погибает.

Роль Баренда мне была очень по душе, и я мечтал своей игрой потрясти всех зрителей. Но, увы, моей мечте, как и вообще этой пьесе, не суждено было появиться у нас на сцене.

Пока мы, молодежь, беспечно проводили время, строили самые светлые планы на будущее, черная туча медленно выползала из-за горизонта. С юга, приближаясь к нам, на Орел, на Мценск, двигались полчища генерала Деникина.

Но никто из нас не верил, что Деникин дойдет до Черни. И вдруг, как бывает перед настоящей грозой, сразу все потемнело.

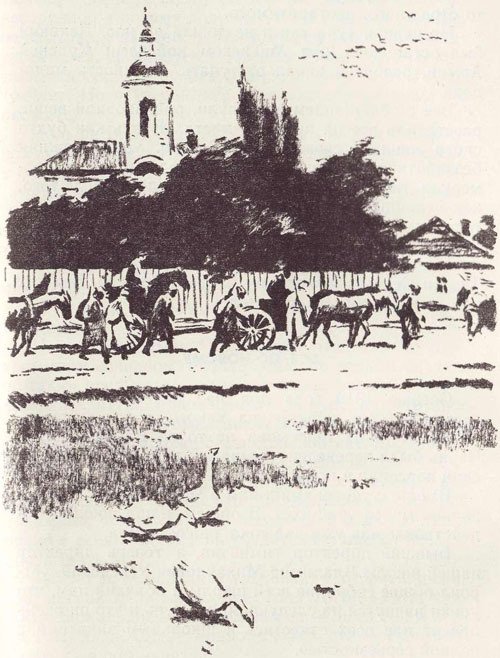

По шоссе через город потянулись какие-то войсковые части, загрохотали по булыжнику тяжелые колеса орудий…

Тут уж не до спектаклей. Ольга Владимировна и Николай Николаевич с женой срочно уехали обратно в Москву.

Стали поговаривать об эвакуации учреждений из Черни. Больницу тоже должны были эвакуировать. Несколько дней мы сидели на упакованных вещах. Несколько раз уже давался приказ: грузить и трогаться. И тут же второй: подождать до следующего распоряжения.

Через город потянулись какие-то поисковые части…

Эти дни пронеслись над Чернью, как призрак чего-то страшного, неотвратимого.

Но черная туча так и не дошла до нас. Деникин был остановлен под Мценском войсками Красной Армии, разбит и начал отступать. Опасность миновала.

Все с облегчением вздохнули, распаковали вещи, расставили все на прежние места. Жизнь как будто снова вошла в свою колею. Только, увы, прежняя беззаботная веселость у нас, молодежи, как-то померкла. Все мы сразу словно повзрослели после того, как страшное бедствие чуть не обрушилось на наш городок. Повзрослели и почувствовали, что жизнь — это не только спектакли и пикники. Вслед за отъездом Рахмановых вскоре уехал не то в Орел, не то в Тулу и Сергей Леонидович Благовещенский. Без них наш нардом совсем осиротел.

ВСЕ ПО-НОВОМУ

Осенью 1919 года для нас, ребят, произошло весьма важное событие: из какого-то соседнего городка, не то из Ефремова, не то из Ельца, к нам в Чернь была переведена гимназия, вернее, ее учительский персонал в полном составе.

Вместе с учителями к нам в Чернь приехало и довольно много учащихся. В общем, наша школа, бездействовавшая уже два года, сразу ожила.

Бывший директор гимназии, а теперь директор нашей школы Владимир Михайлович Успенский, устроил общее собрание всей школы и объявил нам, что уроки начнутся на следующий же день и что он очень просит нас всех отнестись к школьным занятиям с полной серьезностью.

— Мы живем теперь в свободной стране, — сказал он, — и на вас, на молодежи, лежит огромная задача — строить новую жизнь. Вы должны быть во всеоружии, а потому должны учиться не как раньше, не за страх, а за совесть. Мы выберем ваших же представителей, организуем учком. Вы сами и будете подтягивать тех, кто по каким-либо причинам этого потребует. Но я уверен, что среди вас таких вовсе не окажется.

Дальше Владимир Михайлович говорил о железной дисциплине, которая должна существовать теперь в новой, трудовой школе.