Золотая Колыма, стр. 1

Тамаре Смолиной,

с которой вместе

живем и трудимся

двадцать пять лет

на этой чудной планете Колыме

Часть первая

ИСТОКИ ЭЛЬДОРАДО

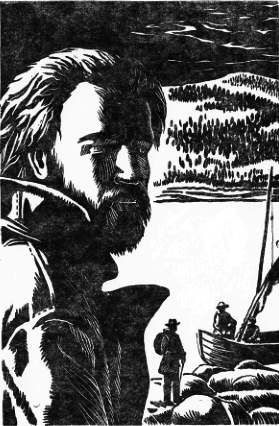

ПОД ШЕПОТ ЗВЕЗД

Тихо в безлюдной, морозом скованной тайге. Остановится одинокий путник перевести дух и услышит, как в застывшем воздухе что-то шуршит, словно шелк. Это выдыхаемый пар смерзается в крохотные льдинки, они падают » и, задевая друг друга, шуршат. «Шепот звезд»,— говорят туземцы.

Но редко останавливается путник. Мороз — пятьдесят с лишним. Щеки сковывает. Лоб разламывает. Глаза смежает. В такую стужу даже якут, к холодам привычный, не поедет в дальнюю дорогу: шепот звезд.

А путник, чужак в здешних местах, идет и идет, сотни верст идет.

Скрипят широкие, обтянутые камусом лыжи, визжат полозья нарт с небогатым скарбом: мешком муки, связкой юколы, чаем, сахаром, топором, кайлом да старательским лотком. Сотни верст скрипят, сотни верст визжат.

Услышав этот скрип, этот визг, хрипло спросонок взвоет голодная росомаха, жутко ухнет где-то поблизости филин. Но ни хищная птица, ни хищный зверь не покинут свое логово в такую стынь. И снова лишь скрип лыж, лишь визг полозьев да шепот звезд.

По голым покатым плечам сопок черными косами спускается лиственник. Где лиственник — там распадок. Где распадок — там ключ или речка. Ключ впадает в речку. Речка вливается в реку. Река — в Колыму-реку. Колыма-река — в океан-море, море Студеное... Иди, куда речки текут,— не заблудишься. Надежней дороги в тайге нет.

Шел путник от самого Охотского моря. Шел вверх по Оле-реке, по речке Нух, по безымянному ключику. Перевалил Колымский хребет. И дальше спустился вниз по ключу, по речке, по реке Буюнде, что течет по широкой долине Диких Оленей. Выбрался к самой Колыме. По ней поднялся и свернул в долину Рябчиков — Хиринникан. По речке Хиринникан отмерил верст десять и последний раз свернул в неприметный распадочек.

Остановился. Огляделся. Невдалеке мрачные скалы, прикрытые белыми шапками. В заснеженном разлоге над нависью ольха, тальника прячется желанный ключик. Прошлым летом путник искал здесь отбившихся от обоза лошадей и встретил медведя. Схватил камень, а он оказался тяжелым, на три фунта, золотым самородком. Покопал тогда слегка в этом месте, но много ли руками голыми накопаешь...

— Тут мой ключик...

Помолился путник своему аллаху и принялся за дело. Срубил невысокое, ниже плеч, зимовье, корьем покрыл, снегом поплотнее завалил, только лаз оставил, печурку из камней сложил. Рядом с жильем выбрал четыре лиственницы-соседки, каждую обрубил на сажень от земли, очистил от коры и сучьев — получились гладкие столбы. На столбах поставил лабаз. К нему пристроил нехитрую, без единого гвоздя, лесенку. В лабазе припрятал от зверя мешок муки, связку юколы, сахар.

А потом спустился к едва заметному своему ключику и на его берегу разложил костер. Но не для себя разложил, а для мерзлой земли. Стал отогревать ее. Стал терпеливо ждать, когда она оттает. Дождался. Разобрал пожог и начал кайлить угольно-черное кострище. Час кайлил. Два кайлил. На пять вершков ушел. И снова неподатливый мерзляк. Скова разложил костер.

На третий день наскреб в лоток сизовато-черную землю, вылез из ямы и бережно — как бы не обронить песчинку! — понес к речке. Кайлом пробил лед. Пар густо повалил из проруби, зашуршал на морозе. Зашептали звезды.

Но человеку не до шепота звезд. Зачерпнет в лоток воды, подогреет ее и над костерком, чтобы не быстро замерзала, плавно, кругами покрутит, осторожно сольет глинистую муть, сбросит мелкую гальку. Снова захватит воды. Снова покрутит. Снова сольет.

Пальцы багровеют, синеют, распухают, покрываются ледком. Но человеку не до них. Он не видит их, пальцы свои. Его взгляд прикован к лотку, к днищу лотка, где все меньше и меньше остается земли. И вот на самом дне в бороздке лотка проглянули тускло-желтые, крохотные, пальцами не ухватишь, крупинки, и такие легкие, что в капле воды не тонут.

— Есть! — громко вскрикивает человек и пугается своего крика, озирается: не услышал ли кто?

— Есть...— глухим эхом отзывается тайга.

— Знаки,— шепчет человек и, готовый перерыть вск> землю, охватывает все вокруг своими воспаленно-жадными глазами: — Значит, где-то тут и золото...

Тайга не отвечает на его шепот.

Слышит человек только громкий стук своего сердца да шепот звезд. Шепот звезд — это человеческое дыхание на морозе. Дыхание — это жизнь. А знаки, невесомые тускложелтые пылинки,— это знаки счастья, удачи, фарта. Лишь бы далось оно в руки! Лишь бы пофартило! А там сам — хан, сам — пан, кум королю! И все урядники, все судьи, все трактирщики в ножки тебе падут. Откупайся от тюрьмы, от рекрутчины! Расстилай по всему майдану скатерти камчатные, раскатывай дорожки ковровые, клади на них подушки шелковые... Садись — кто хошь! Пей — что хошь! Кто — арак-водку, кто — медовый шербет, кто — чай с молоком, пастилой и сахаром!

Выбирай себе любую кралечку! Одевай ее в шелк и парчу, осыпай серебром и золотом, бирюзой, сердоликом и яшмою! А потом подадут тебе и невесте твоей по родному татарскому обычаю бал-май — мед и масло — с приговоркою: «В твой рот — бал-май!» И бойкие, с длинными косами, подруги отведут тебя и невесту твою на мягкую постель с напутствием: «Ложитесь вдвоем — встаньте втроем!» Вот это жизнь! Не жизнь, а сабантуй-праздник!

Человек хватает кайло и яростно бьет новую яму, новый шурф. За ним — еще и еще...

Проходят дни, недели. Сахара и чая давно не стало. Рыба-юкола вся съедена. Мука на исходе. Ловить силками куропаток, удить в проруби хариусов — недосуг. Пожует человек муку со снегом — и вроде сыт.

За шурфом — шурф. За лотком — лоток. Уже не крохотные знаки, а самородочки, хотя и мелкие — один как таракан, другой еще меньше, будто клоп,— а все-таки отягощают ладонь отрадной тяжестью, ласкают глаз матовой желтизной. И все азартнее долбит человек мерзлую землю, отогревает ее огнем и своим жарким дыханием, промывает водой на морозе, над костерком. За шурфом — шурф. За лотком — лоток.

А потом бережно, озираясь, несет намытые золотинки в зимовье и долго их припрятывает и перепрятывает то в один угол, то в другой, то под камни печурки, то в пазы и щели сруба... Но все тайники кажутся ненадежными.

Однажды, работая, услышал — нарты скрипят, олени бегут. Скорей в зимовье, за каменную печку, как за крепость, и огонь еще больше раздул. Глаза загорелись рубинами, а в руке кайло зажато.

Заглянул в зимовье якут:

— Доробо, догор! — и еще кроме «здравствуй, друг» что-то хотел сказать или спросить — не помочь ли чем: в крайней бедности и хворости увидел человека.

Но человек на приветствие не ответил, посмотрел на якута как затравленный зверь, красными глазами. Якут отступил и поехал дальше.

С этого дня шел человек на шурфовку, на промывку, а все оглядывался — не крадется ли кто к его тайникам. За день к зимовью сто раз сбегает — на месте ли самородочки? Не работа, а маета, одна беготня суматошная.

И решил тогда человек опутать, оплести зимовье нитками, а их, как телеграфные провода, протянуть по кустам до шурфов. Кто придет — в нитках запутается, дергать начнет, кусты зашевелятся, и тогда хватай кайло и — на непрошеного гостя!

Рад был, что придумал такое. И нитки нашлись! Днем бил шурфы, золото мыл, а ночами на ощупь расплетал по ниточкам мешок из-под муки. Где рвалось, узелками связывал. Из мешка длинная нить получилась.

Обкрутил, опутал зимовье и лабаз, как паук паутиной. По тропам, что вели к шурфам, нитки туго натянул и себя обмотал, но так, чтоб можно было и кайлить, и лотком мыть.