Севка, Савка и Ромка, стр. 4

Бобры стояли на льду, расчесывая передними лапками мех на животах, наклонив головы, и их темные внимательные глаза выражали задумчивость.

«Признают», — подумал Толя и оглянулся на Юру Вологдина. От неосторожного движения хрустнула ветка. Маленький бобренок мгновенно соскользнул в воду, а за ним, несколько медленнее, не теряя присущей ему степенности, скрылся и Старшина.

Кругом было совершенно тихо, как бывает иной раз в сибирских лесах. Даже ветер не шумел, даже хвоя на высокой, чуть наклонившейся над берегом сосне не перешептывалась. Секунду Толя и Юра стояли в глубокой задумчивости, потом, разом оттолкнувшись палками от наста, по крутому береговому склону съехали на лед. Близ продушины на снегу виднелись характерные лапчатые следы, точно тут стоял большой гусь, и ясно различалась округлая черта от хвоста, на который бобр опирался, прислушиваясь к свисту.

— Пройдет здешний охотник, для которого тайга — дом, и не поймет, что это такое. Охотник не поймет! Понимаешь ты, педагог? — повернувшись к Толе, проговорил Юра Вологдин.

Слышно было, как бьется, всплескивает, дышит вода в продушине, и за этими звуками, казалось, можно было уловить другие: шорохи, дыхание зверей, звуки жизни, которой месяц назад здесь не было и которая теперь навсегда утвердилась в холодной, северной реке. Друзья стояли и думали. Вероятно, в эти секунды они чувствовали ту самую высокую гордость и радость, которая приходит к человеку, сумевшему своей волей и своим трудом создать то, чего не было раньше, вызвать и сохранить новую жизнь.

Переставляя лыжи «елочкой», они поднялись по склону и пошли к опорной базе. Надо было торопиться: сегодня машина, доставившая Вологдина, уходила обратно на аэродром, и Толя Сорокин должен был на ней уехать: и так столько месяцев потеряно.

Дома, на опорной базе, Толя сложил книги, учебники, вещи, поправил фитиль в керосиновой лампе и сел к столу. Поговорить надо было о многом, но разговор все не начинался.

— Ну вот, — сказал наконец Толя, — у третьей норы, за скатом, волчий след, кажется…

— Видел, — кивнул Юра.

— А у седьмой норы течением корм унесло. Надо бы еще нарубить…

Они помолчали.

— Вот и все… — после долгой паузы проговорил Толя и решительно поднялся.

— Не останешься? — с необычной для него неуверенной и просительной нотой в голосе спросил Юра Вологдин. — Остался бы, педагог…

— Как же я могу, Юрка? Разве я могу?!

Больше они ни о чем не говорили, расцеловались и вышли на улицу. Толя бросил вещевой мешок в кузов грузовика и устроился в кабине рядом с шофером.

Машина, поднимаясь в гору, шла на юго-запад, к аэродрому, Томску, Центральной России, а следовательно, к пединституту. Но Толя сейчас не думал об этом. Он смотрел через желтое, тусклое окошко машины, изо всех сил напрягая зрение, всеми силами сердца стараясь запомнить то, что оставалось позади: избу опорной базы с еле видимыми огнями в окнах, снежную тайгу, берег реки, опушенный темными зарослями кустарников.

Далеко, у старицы Верхней, казалось, еще можно различить силуэт сосны над норой рыжего Старшины.

Седой

Седой шевельнулся на мягкой подстилке из древесной стружки, поднял голову и прислушался.

Солнце зашло — это он почувствовал сразу. Ночной воздух с далекими запахами зверей, выходящих на охоту, проникал и сюда. Бобр соскользнул в нижний коридор норы и помедлил, близорукими глазами вглядываясь в темноту.

Внизу было холоднее. Слышалось, как вода лениво лижет стены норы. Бобр пробирался по закругленному коридору, останавливаясь у каждого выхода. Эти выходы он различал по запахам. Были ворота Верхней норы — ход из них вился под землей, кончаясь на обрывистом берегу в корнях старой ветлы. Были ворота Плотины, ворота Короткого выхода, очень удобного в случае опасности, и много других.

Бобр свернул в боковой ход, нырнул и, с силой рассекая воду, поплыл к берегу.

Ручей жил обычной жизнью. Маленький выхухоль, не без основания боящийся всего на свете, услышав шум, повел острым хоботком, вильнул веретенообразным хвостом и забился под корягу. Впрочем, разглядев Седого, он сразу успокоился и, наверно, подумал, если только умел думать:

«Как хорошо, что на свете живут не только щуки и сомы, которые так и норовят проглотить тебя, и как хорошо, что хозяином в ручье справедливый старый бобр, каким, несомненно, является Седой».

Выдра повернула голову вслед бобру, но при этом не перестала заниматься своим делом. Она лежала на дне под продушиной и хвостом поднимала ил и песок, мутила воду, надеясь, что мелкие и глупые рыбешки заинтересуются этой сумятицей и приплывут к ней в лапы.

Но мелкие рыбы не появлялись: либо они стали слушаться старших, либо улеглись спать.

Несмотря на неудачу, выдра водила хвостом из стороны в сторону так мерно и неутомимо, что могло показаться, будто ко дну ручья, как к стене комнаты, прикреплены часы с маятником — подводные ходики, по которым звери и рыбы узнают, когда им следует подниматься и когда возвращаться домой.

Неожиданно ходики остановились, выдра вынырнула в продушину, глотнула воздух и метнулась за почти неразличимой в темноте щукой.

Щука открыла зубастую пасть, но поздно: бросившись снизу, выдра сомкнула челюсти, перекусила щучью глотку и потащила рыбу к берегу.

Ручей жил обычной жизнью, а хозяин его, Седой, отталкиваясь от воды сильными задними лапами с широкими плавательными перепонками, плыл к намеченной цели. Он не был любопытен и в молодости, а к старости научился заниматься только самым важным, не отвлекаясь посторонним.

Из густой шубы и из ноздрей бобра поднимались пузырьки. Наталкиваясь на лед, они образовывали ровную, как бы выстланную серебристым бисером дорожку. Такой след из мельчайших капелек влаги оставляет иногда самолет в небе.

Бобр подплыл к берегу, заросшему кустарником, и пошел хорошо утоптанной тропой. По краям сугробами громоздился снег. В одном месте дорожку пересекали две нити следов: овальные отпечатки, напоминающие медвежью лапу, а рядом небольшие круглые, глубоко продавившие снег кружки. Бобра эти следы не удивили и не обеспокоили.

У старой ветлы Седой остановился и огляделся. При свете луны внизу темнел гребень плотины. Выше плотины ручей разлился, образовав озеро. К тропинке примыкал участок свежих бобровых погрызов; правее, от пеньков ив, сваленных бобрами год и два назад, уже потянулись боковые ветви; было похоже, что вдоль берега узкой полосой прошла необычайной силы буря, сломала и унесла все деревья, которые встретились на пути.

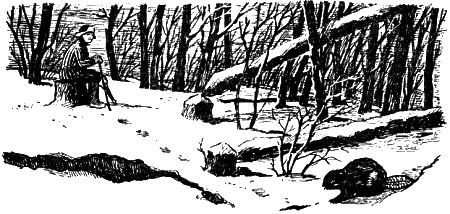

Следы вели к большому пню. Там, глубоко задумавшись, сидел человек с деревянной ногой; правая здоровая нога была в валенке. Заметив Седого, лесничий Федор Гордеевич Трошин слегка кивнул бобру, как старому знакомому.

По существу и бобр и человек были озабочены одним и тем же: приближалась весна, по всей видимости дружная, бурная и многоводная, — каждому жителю леса предстояло по-своему приготовиться к ней.

То, что весна близко, было ясно и без календаря. Снег вокруг деревьев потемнел. Из-под сугроба на бобровую тропку выбился слабый ручеек; ночью он замерзал, но днем таяние возобновлялось.

Бобр соскользнул с берега на лед и побрел к плотине. Трошин проводил его взглядом. Ночь выдалась светлая и тихая. В такую ночь хорошо думается, и лесничему вспомнилось время, когда Седой был бобренком, когда не было здесь ни плотины, ни озера — давнее время.

…Служил тогда Трошин за двести километров от здешних мест, в Федоровском заповеднике звероводом бобровой фермы. Работа Трошину нравилась; нравилось и то, что ему, человеку одинокому, никто не мешает подниматься ночью когда вздумается и часами наблюдать за жизнью зверей.

Как-то в свободную минуту Трошин сказал Валентине Андреевне, заведующей зверофермой: