Кавалер Красного замка, стр. 86

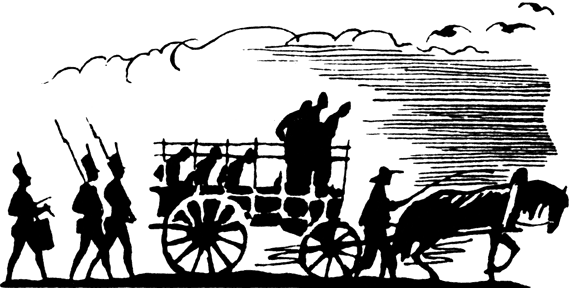

Здесь зрелище сделалось ужасающим. Многие при виде позорных телег упали в обморок, и тюремщики подсаживали их в телеги. За дверями, еще затворенными, слышны были смешанные голоса толпы, судя по говору, многочисленной.

Женевьева вошла в телегу довольно бодро. Морис поддерживал ее локтем и потом быстро взошел за нею.

Лорен не торопился. Он выбрал место и сел по левую сторону Мориса.

Дверь отворилась. В первом ряду стоял Симон. Два друга узнали его, и он также узнал их.

Он встал на тумбу, мимо которой должны были ехать телеги, и узнал всех троих.

Тронулась первая телега, именно та, в которой сидели Морис, Женевьева и Лорен.

— А, здравствуй, статный гренадер, — сказал Симон Лорену. — Кажется, хочешь попробовать мой резак?

— Да, и постараюсь не иззубрить, чтобы он пригодился и для твоей шкуры.

Две другие телеги тронулись вслед за первой.

Вокруг осужденных раздавалась сущая буря из разных криков, стонов и проклятий.

— Смелей, Женевьева, смелей! — говорил Морис.

— О, я не жалею о жизни, потому что умираю с тобой, — отвечала женщина. — Жалею только о том, что не могу перед смертью сжать тебя в своих объятиях.

— Лорен, — сказал Морис, — пошарь у меня в жилете; там есть перочинный ножик.

— Вот это кстати! — вскричал Лорен. — А то сущее унижение; везут на убой связанного, как теленка!

Морис присел так, чтобы друг его мог достать рукой до его кармана, и Лорен вынул перочинный ножик; потом они вдвоем открыли его, Морис взял ножик в зубы и перерезал веревки, которыми были связаны руки Лорена. Освободившись от уз, Лорен оказал ту же услугу Морису.

— Да скорее! — сказал молодой человек. — Видишь, что с Женевьевой дурно!

В самом деле, развязывая друга, Морис отвернулся на секунду от бедной женщины, и она, как будто лишившись своей защиты, закрыла глаза и опустила голову на грудь.

— Женевьева, друг мой, раскрой глаза; нам остается всего несколько минут, чтобы видеть друг друга в здешнем мире.

— Мне больно от веревок, — проговорила несчастная.

Морис развязал ее. Тогда она раскрыла глаза и встала в исступлении, от которого красота ее сделалась истинно ослепительной.

Женевьева обвила одной рукой шею Мориса, другой взяла руку Лорена и, стоя в телеге, в которой у ног их лежали две другие жертвы, оцепеневшие от предчувствия смерти, они втроем устремили к небу взор и жесты, полные благодарности.

Народ, оскорблявший их насмешками, покуда они сидели, замолчал, когда увидел их вставшими.

Вдали показался эшафот.

Морис и Лорен увидели его, но Женевьева не видела. Она смотрела на своего возлюбленного.

Тележка остановилась.

— Я люблю тебя, — повторяла Женевьева Морису, — я люблю тебя!

— Женщину сперва, женщину вперед! — закричала тысячная толпа.

— Спасибо, народ, — проговорил Морис. — Кто же это смел говорить про тебя, что ты жесток?

Он схватил Женевьеву в объятия и, прильнув губами к ее губам, донес ее и передал Сансону.

— Мужайся! — крикнул Лорен. — Мужайся!

— У меня достаточно мужества, — ответила Женевьева.

— Я люблю тебя, — шептал Морис. — Я люблю тебя!

Казалось, что казнили не жертвы, а друзей, которые устроили себе праздник из смерти.

— Прощай! — крикнула Женевьева Лорену.

— До свидания! — ответил тот.

Женевьева исчезла под роковым подъемом.

— Твой черед! — проговорил Лорен.

— Нет, твой, — сказал Морис.

— Слушай! Она зовет тебя.

И действительно, раздался последний возглас Женевьевы.

— Иди! — крикнула она.

В толпе произошло большое смятение. Прекрасная изящная головка упала на эшафот.

Морис бросился вперед.

— Это высшая справедливость, — говорил Лорен. — Слышишь, какая логика, Морис?

— Да.

— Она любила тебя, ее казнят первую; ты не осужден, ты умираешь вторым; я ничего не сделал, а так как я самый большой преступник из всех троих, то я умираю последним.

— Гражданин Сансон, я обещал тебе четыре стиха, но ты будешь доволен двумя.

— Я любил тебя, — проговорил Морис, привязанный к роковой доске и улыбаясь голове своей подруги, — я люб…

Топор рассек слово на половине.

— Теперь моя очередь! — вскричал Лорен, вскочив на эшафот. — Да поскорее, а не то я потеряю голову… — Гражданин Сансон, я лишил тебя пары стихов, но зато дарю тебе каламбур.

Сансон связал его, в свою очередь.

— Господа публика, — сказал Лорен, — нынче в моде кричать кому-нибудь перед смертью: «Да здравствует!» Во время оно кричали: «Да здравствует король!» — но теперь нет короля. Потом кричали: «Да здравствует свобода!» — но теперь нет свободы. Итак — «Да здравствует Симон, соединивший нас троих!»

И голова великодушного молодого человека скатилась к головам Мориса и Женевьевы.

Революция и гильотина

(Заметки на полях романа)

Звезда литературной славы Александра Дюма вспыхнула сразу же после первых написанных им драм. С методичностью хорошо отлаженной машины во все ускоряющемся темпе он выбрасывал из своего спартански простого рабочего кабинета на «съедение» читателям, зрителям роман за романом, драму за драмой. Словно при вспышке сверхновой, в мощном излучении на какое-то время блекло даже созвездие его великих соотечественников: Оноре Бальзака, Виктора Гюго, Эжена Сю… Для оценки феномена Дюма очень подходят размышления Жюля Ренара, тоже французского писателя:

«Талант — вопрос количества. Талант не в том, чтобы написать одну страницу, а в том, чтобы написать их триста. Нет такого романа, который не мог бы родиться в самом заурядном воображении; нет такой прекрасной фразы, которую не мог бы выдумать начинающий писатель. И тогда остается только взяться за перо, положить перед собою бумагу и терпеливо ее исписывать. Сильные волей не колеблются. Они садятся за стол, они обливаются потом. Они доведут дело до конца. Они изведут все чернила, они испишут всю бумагу. И в этом отличие талантливых людей от малодушных, которые никогда ничего не начнут. Литературу могут делать только волы. Самые мощные волы — это гении, те, что не покладая рук работают по восемнадцать часов в сутки. Слава — это непрерывное усилие».

Это все о Дюма: и «воля», и «пот», и «непрерывное усилие», и «восемнадцать часов в сутки» за рабочим столом и редкой силы и постоянства популярность. Вот и у нас в стране, через полтора века после смерти писателя наблюдается новая волна интереса к творчеству великого француза. Если сегодня на прилавке магазина будут лежать рядом тома Бальзака, Гюго и Дюма, то у большинства покупателей рука потянется в первую очередь за книжкой автора «Трех мушкетеров».

Но и в жизни светил часто соседствует великое и смешное. Известный всему миру писатель тратил несоизмеримо много времени на то, чтобы выклянчить себе какой-нибудь орденок, и часто безрезультатно. Например, русский император Николай I на ходатайстве о награждении Дюма российским орденом начертал: «Довольно и табакерки». Писатель боролся за депутатский мандат, но потерпел поражение на выборах. Избиратели, не чета современным, трезво рассудили: не сможет Дюма одинаково успешно сидеть на двух стульях, пусть лучше пишет, чем заседает. Он всю жизнь довольствовался струганным из простых сосновых досок столом, стопкой бумаги и набором быстро истиравшихся перьев. Но на зависть всем отгрохал роскошный дворец, быстро превратившийся в проходной двор для знакомых и незнакомых актеров и литераторов, приживалок и любовниц. Толпа ела, пила гуляла за его счет, а Дюма прятался ото всех в мезонине, в своем спартански-простом кабинете и стремительно исписывал аккуратным писарским почерком страницу за страницей, не давая себе труда расставлять даже знаки препинания, чтобы зря не тратить драгоценные минуты на всякие закавыки. Так что все восклицательные знаки, запятые и многоточия — это вклад в творчество Дюма переписчиков. Кто жил в том дворце? Богач? Бедняк? В конце концов — бедняк, потому что хоромы со всем содержимым пришлось однажды продать с молотка за долги. А скольких ухищрений стоило ему, обладавшим всему свету известным литературным именем, добиться права носить полный титул предков — Дюма Дави де ля Пайетри. Это чтобы весь Париж знал: он не просто писатель Александр Дюма, а потомок маркиза Франции. Слава богу, издателям не пришло в голову выставить на обложке хотя бы одной его книги сей полный титул. Зато на визитных карточках он был запечатлен полностью. Итак, тщеславие — эта приживалка таланта — удовлетворено? Но характер Дюма соткан из парадоксов. Стоило на каком-то собрании оратору, чье имя история, не сохранила, обвинить писателя в аристократизме, как тот страшно возмущался: