Бурундук, стр. 2

Уля в поезде больше у окна: цветы на полянках, чёрно-белые коровы, словно застывшие на лугу, босоногие мальчишки тихих разъездов, — от окошка не отойти! Но всё же пароход в тыщу раз интересней!

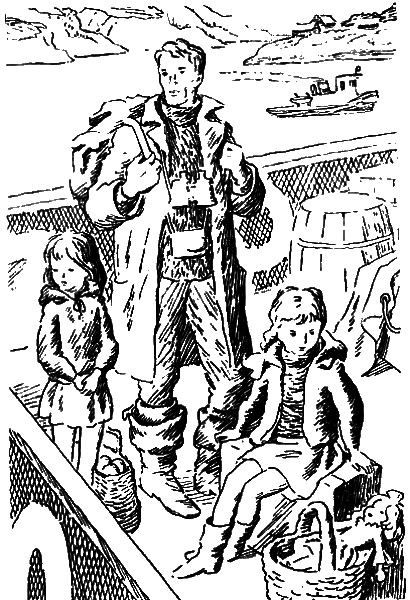

Он летел по речной глади, этот чудо-пароход, — серебряной рыбой мчался, и все в один голос говорили, что у парохода подводные крылья и воздушная подушка. Ни крыльев, ни подушки Уля с Лерой нигде не нашли, хотя заглянули во все уголки «Ракеты», куда их пустили, и залезали даже туда, куда не пускают. Летели стрелой вниз по реке, причаливали прямо к берегу, даже где пристани никакой, так разворачивались — охнуть не успеешь! И вот уже деревня дедушки Савоси на косогоре, сам дедушка перехватывает здоровенный рюкзак из папиных рук, а крылатый на подушке, проскочив к тому, скалистому берегу, где фарватер, самая глубина, летит дальше, — едва успели помахать капитану и красивой тёте-буфетчице.

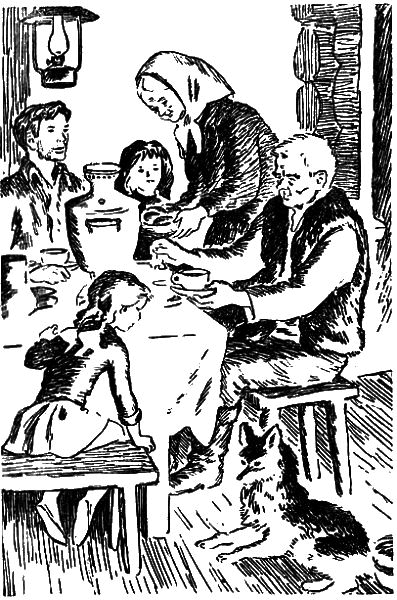

А дедушка и поджидал их и чуть растерялся: «Во молодчаги. Ишь дочки какие, рослые да миленькие. Сейчас мы, Тихоныч, мигом со старухой… Распрограммируем и наладим…» Стол накрыли на крылечке-террасе. На пёстрой чистой скатёрке появилось угощение: варёные яйца, зелёный лук, молоко, творог, шанежки «на скору руку», а дедушка всё сокрушался: «Дичи никакой: не сезон, ужо вот поближе к осени…» Только и того, что было на столе, почти не тронули, даже Лера, хоть глазами всё обшарила и носом потягивала, — не могли, так разморило, так в глазах мельтешило: всё, что видели на воде, по берегам, на пароходе, всё клочьями кружилось перед глазами…

Длинные-длинные улицы редких сёл в густых черёмушниках левого берега. Щербатые плоские скалы и зубчатые башни на правом берегу. Заросли сосны и ивняков стеной подступают прямо к воде. Жёлтые отмели, и по песочку — неторопливые стайки грудастых птиц, похожих на голубей. Пароход не прямо идёт, а всё наискосок: то жмётся к лугам левобережья, то чуть ли не трётся бочком о правобережные утёсы, будто он узким белым носом чует, где ему лучше! И весь тот длинный, как река, день до самого заката всё пылало на солнце: старые, вросшие в землю дома и новые бело-коричневые срубы, железные крыши школ, клубов, больниц, золотистый песок прибрежий и серые, искристые и зернистые выступы скал, молочная пена порогов-шиверов и круглые зеркала сигналов на длинных шестах, — они-то, словно магнитом, и притягивали пароход то к правому, то к левому берегу, а снежные борта парохода тоже сияли на солнце.

…Всё же чаю с молоком и горячими шанежками сёстры попили, а улёгшись рядом на широкой перине в прохладной тёмной спальне, даже успели поспорить меж собой, как водилось дома.

— Вот бабушка Фёкла — настоящая, — сказала Уля. — Кофта на ней. Платок в горошину. Бородавка у неё под глазом. А дедушка вовсе не похожий на дедушку, ненастоящий…

— Почему не похож? С чего ты взяла? Он же старенький. И бабка ему всё: дед да дед.

— Настоящий всегда с бородой. Как в сказке про старика и старуху. А у деда Савоси и усов нету. И не косматый, голова выскобленная. И зубы все целые. А зовётся дедом. Мы ещё завтра поглядим! — сказала она с угрозой, зевнула, закрыла глаза, и теперь хоть толкай, хоть в ухо кричи — не разбудить до утра…

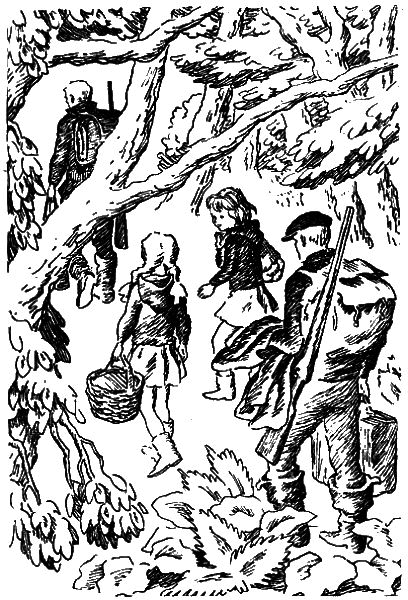

А назавтра, с самой рани, они подымались от реки в гору вслед за дедом Савосей. Он с ружьём за плечами, с поясным патронташем вокруг ватника и кожаным тулуном-мешком на лямках. За ним шли Лера с Улей. А позади папа с туго набитым и оттого круглым, как бочка, рюкзаком на крепких худых плечах…

Сперва было идти весело и легко. А потом всё труднее и помедленней. Тропа витая, всё вверх да вверх, камни и корни под ноги сами кидаются, ветки цепляются то за руки, то за волосы, поглядывай да сторонись. И вокруг тишь да глушь, где-то гукнет, где-то ухнет, где-то шелестнёт.

А река ещё долго извивалась за спиной, сверкала, играла серебряной рябью сквозь хвою и листву… То там покажется, то здесь. Ясная, спокойная, добрая.

А тут нате вам: заглотнуть готова!

II

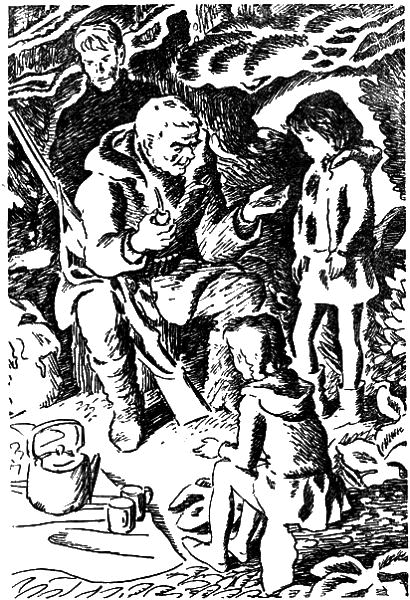

Лера и Уля любили посидеть у костра вместе с папой и дедушкой. Вечернего костра ждали с нетерпением. Утром и днём у дедушки и у папы находились разные-всякие дела. Папа зарывался в свои карты, рисовал, чертил. А дедушка сегодня в тайгу, а завтра в деревню, вниз, к реке. В тайгу, правда, сходили раз-другой вместе, и дед показывал голубичники в западушках, малинники в россыпях, заповедники груздей и урочища рыжиков.

— Богато у меня тут, — приговаривал дед Савося, — вон, внученьки, какая у меня кладовая — таёжная, — и поводил ружьём вокруг, — всё, что в сопках и в тайге, всё, что в речках и в небе, — то моё…

Попробуй обойди всю тайгу, ей конца-края нет! А дед Савося ходил легко, пружинистой походкой и нисколько не уставал!

Бывало и так, что сёстры вдвоём кружили вокруг сайбы, доходя лишь до ближнего ключика за тальником или до черёмушника пониже сайбы — дальше запрещалось. Да и самим было боязно: «трр», «шррр», «фьють» — над головой, под ногами, за кустом.

У костра было тепло и сытно. У деда Савоси получались вкусные овощные похлёбки, и пшённая каша с дымком, и жаренный толстыми кусками таймень, и пресные лепёшки на чёрной, поместительной сковородке.

Ешь, грейся да слушай дедушкины россказни.

И забываешь, что дед «ненастоящий» — без бороды и усов. Зато какая трубка у деда Савоси: короткая, круто изогнутая, а черен переходит в чашечку в виде угловатой медвежьей головы. Дед редко дымит, чаще просто посасывает мундштук, как конфетку. Дымит папа. Сидит, поджав длинные ноги, сигарета меж худых тонких пальцев, щурится, думает о своём. Как же, он здесь, с ними, а его экс-пе-ди-ция там, где-то на Севере. Зато уж Лера с Улей привяжутся к деду:

— Почему того куличка зовут перевозчиком? А ту птичку — каменной плясуньей? А вон ту — горихвосткой?

Дед подумает, пососёт трубку и не торопясь:

— Потому перевозчик: с бережка на бережок летает низко-низко, чуть воды не касаясь, будто кладь перевозит, боится уронить… А у горихвостки, как воспарит, рыжий хвост пламенем на солнце — ну, жар-птица! Теперича каменка. Весь секрет имени — в каменьях гнездится, а сама собой вертлявая, беспокойная, с приплясом…

Ни про зверя, ни про птицу плохое не скажет — все у него замечательные! Пососал трубку в раздумье и наставил её мордастую страшенную голову на девочек:

— Вот медведь, да? Тихий зверь, какая еда ему всласть? Ему бы луковицы лилии-сараны подкопать, на ягодниках попастись, жучков-личинок из-под камушков слизнуть… Раз меня, спящего, обнюхал да ветками забросал, чтоб кто меня не затронул, не обидел, и пошёл дальше по своим делам… А то идёт по тропке навстречу, а у меня к нему никакого разговора, ухнешь либо палкой по стволу — он взовьётся и стреканёт в глухомань, и я ему ни к чему!

Так же про рысь, про тигра, про кабана, про лося — все тихие, смиренные, не звери, а сущие ангелочки. Только и мечтают прогуляться по лесу в своё удовольствие или в зоопарк попасть! Хоть всех в гости зови в сайбу или к костру!

А сегодня с утра разговор об одном: как бы речка не вздыбилась, было такое «залонись» — то есть в позапрошлом году.

— Залонись, — так выразился дед, — чуть не половина деревни сплыла низом по течению. А сюда на взгорок, ко мне на квартиру, почитай, всё зверьё сбежалось из всех падей и западинок, изо всех нор и гнездовищ — хоть руками хватай!

И, разок пыхнув трубкой, дед осуждающе поглядывает вниз по угору, будто видятся ему там, меж берегов, потемнелая, вспухшая река и плывущие по ней стайки, заплоты, дома, мычащие коровы, блеющие козы и голосящие петухи. Так Уле представляется то наводнение. Которое — залонись.