Imprimatur, стр. 69

После чего силы изменили мне, и я опустился на пол возле камина. Там меня в поту, в полуобморочном состоянии и нашел Кристофано. Он проинспектировал выставленные в ряд блюда и бросил на меня по-отечески нежный взгляд.

– Пойди отдохни, мой мальчик. Я сам займусь разноской.

Поскольку во время готовки я много раз пробовал, что у меня получается, и в какой оно стадии готовности, я был, можно сказать сыт по горло и потому побрел к лестнице, не прикоснувшись ни к одному из приготовленных мною кушаний. Но сразу к себе я не пошел. Пристроившись на ступенях так, что меня никто не мог видеть, я позволил себе насладиться триумфом: добрые полчаса слушал, как весь «Оруженосец» довольно уплетал за обе щеки, чавкал, прищелкивал языком и постанывал от удовольствия. Когда же наконец хор вырвавшихся из желудков постояльцев звуков – веселых, ворчливых, трубных – возвестил о том, что пора собирать посуду, у меня на глазах выступили слезы.

Не желая отказать себе в удовольствии самолично собрать букет комплиментов в свой адрес, я уже вознамерился обойти комнаты, как вдруг замер у дверей аббата, заслыша его пение, исполненное неизбывной тоски:

Он повторял на разные лады одну и ту же строфу.

Сами слова привлекли мое внимание, возникло ощущение, что я уже где-то когда-то слышал их. И тут меня осенило: да ведь Пеллегрино рассказал мне, что старик Муре, он же Фуке, в предсмертном усилии выговорил по-итальянски те самые слова, которые теперь, то и дело видоизменяя мелодию и темп, выводил Атто: «Ах, так это правда».

Но отчего последние слова были произнесены Фуке по-итальянски? Разговаривали-то они по-французски. Я сам слышал, застав Атто склонившимся над умирающим.

Атто задохнулся от рыданий. Движимый состраданием, но сдерживаемый стеснительностью, я не смел ничего предпринять. Глубокое сочувствие к этому давно уже перешагнувшему возраст молодости и зрелости евнуху захлестнуло меня: чудовищный акт, произведенный скорее всего отцом над бедным детским телом, стал залогом его будущей славы, но навсегда обрек на постыдное одиночество. Может статься, не было никакой связи между тем, как Атто изливал свое горе в песне, и последней фразой Фуке, выражавшей лишь удивление перед переходом в мир иной, что было не редкостью среди умирающих, как мне довелось слышать.

Закончив этот романс, аббат завел еще более мрачный:

Он все повторял и повторял последнюю фразу. «Что его мучит?» – задумался я, пока он предавался неизбывной тоске и посредством нежного пения заявлял о нежелании пощады? Тут за моей спиной вырос Кристофано. Обходя всех постояльцев и справляясь об их здоровье, он не мог миновать Атто.

– Бедняга. Видать, ему нелегко, как, впрочем, и всем нам в этом гнусном заточении, – прошептал он.

– Да, – отвечал я, вспомнив о монологе Дульчибени.

– Не будем ему мешать. Позднее наведаюсь к нему и пропишу успокоительное.

Мы двинулись прочь.

– продолжало звучать за нашей спиной.

Пятая ночь С 15 НА 16 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА

Когда аббат в очередной раз зашел за мной, предлагая спуститься в подземный город, я пребывал в подавленном состоянии. Ужин из коровьего вымени внес разнообразие в умы постояльцев. Чего нельзя было сказать обо мне, удрученном чередой открытий относительно Муре-Фуке и мрачными раздумьями, навеянными речью Дульчибени. Не помогли мне даже записи, сделанные в дневнике.

Аббат не мог не заметить моего дурного расположения духа, оттого, видимо, и не пытался заговаривать ни о чем, пока мы спускались и шли уже привычным путем. Да он и сам был в скверном настроении, правда, уже не в таком отчаянии, как тогда, когда изливал его в пении. Казалось, его гнетет нечто, в чем он не может признаться и оттого хранит молчание. Угонио и Джакконио несколько скрасили наш путь.

Как мы и договаривались, они дожидались нас под площадью Навона.

– Этой ночью нам предстоит разобраться в устройстве подземного Рима, – объявил Мелани и достал из кармана лист бумаги, на котором было начертано несколько линий.

– Вот чего я безнадежно добивался от наших двух молодцев. Что ж, придется разбираться самим.

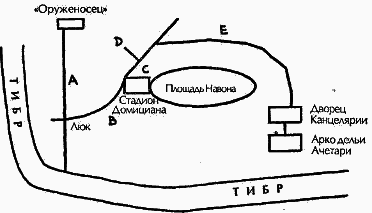

Атто в общих чертах изобразил то, что нам было известно. В первую ночь мы покинули «Оруженосец» и добрались до Тибра по галерее, указанной на плане буквой А. В своде этой галереи мы впоследствии обнаружили люк, через который проникли в другую галерею, ведущую к развалинам стадиона Домициана, расположенным под площадью Навона. Эта галерея была обозначена буквой В. Через узкий проход от площади Навона можно было попасть в галерею С, а из нее в галерею Е, изображенную в виде кривой линии, – по ней мы преследовали Стилоне Приазо и оказались в подземных залах с расписанными фресками стенами под дворцом Канцелярии. Мы тогда еще добрались до Арко дельи Ачетари. И наконец, небольшое ответвление влево D, берущее начало от галереи С.

– Что нам известно? Где берут начало три галереи В, С и D. Но мы не знаем, где они кончаются. Было бы разумно исследовать их прежде, нежели пуститься по неизведанным. К примеру, вот это продолжение галереи А, оно тянется от люка к Тибру, но это все, что мы знаем. Галерея В от площади Навона берет куда-то вперед и вверх. Галерея D ответвляется влево. С нее и начнем.

С большими предосторожностями добрались мы до того места, где в предыдущую ночь нам с Угонио выпало переждать во время погони за Стилоне Приазо. Здесь Атто велел нам остановиться, чтобы иметь возможность сообразиться с планом.

– Гр-бр-мр-фр! – рек Джакконио, взывая к нашему вниманию.

В нескольких шагах от нас что-то валялось. Запретив нам двигаться, аббат пошел взглянуть, а затем уж позвал и нас. Это был глиняный сосуд, из которого вылилась кровь. На земле имелись теперь уже высохшие потеки и капли.

– Чудо, говоришь… – задыхаясь и чуть дыша, вымолвил Мелани.

Пришлось пустить в ход всю силу убеждения, чтобы отвратить наших неутомимых следопытов от намерения счесть найденный предмет священной реликвией. Джакконио совсем потерял разум и принялся бегать вокруг обычного горшка, истошно вопя. Угонио попытался унять его своими методами, но Атто не допустил этого, не поскупившись на тычки и подзатыльники. В конце концов приятели угомонились, и мы смогли собраться с мыслями. Разумеется, и речи не могло идти о том, чтоб принять кровь под ногами за священную лимфу какого-нибудь мученика, принявшего смерть на заре христианства: галерея D, в коей она растеклась, не имела ни малейшего отношения к катакомбам либо крипте; кроме того, растекшаяся по земле бурая жидкость высохла и принадлежала по всей видимости кому-то из ныне здравствующих либо недавно преставившихся. Только с помощью подобных доводов аббату и удалось поумерить пыл ревнителей старины. Атто завернул находку в тряпицу и сунул в карман, затерев ногой пятна крови на земле. Решено было продолжать исследование галереи – как знать, не ждала ли нас далее разгадка.

Мелани шел молча, но догадаться, о чем его мысли, труда не составляло: нам снова подвернулось нечто нечаянное-негаданное, снова требовалось во что бы то ни стало разгадать, что бы это значило, и снова речь шла о крови.