Сказки, стр. 51

VIII. В Чижовке

Да здравствует философия! Тремя звонкими словами, нанизанными на прекрасную теорию, она возносит душу выше мелких страданий действительности! Гиацинт вышел из своего убежища, хромая на одну лапу и грязный до ушей, но исполненный уважения к поразившему его, закону. Важным и спокойным шагом, как: собака, уважающая своё достоинство, он вошёл в большую улицу, шедшую возле дворца, и стал смотреть по сторонам, чтобы ближе изучать тот народ, над которым он призван был господствовать.

Впереди и позади его тянулся необозримо-длинный двойной ряд великолепных, домов. Все дома были похожи один на другой: та же вышина, та же крыша, те же этажи, то же число окон, те же решётки, те же балконы, те же двери; различны были только нумера. Можно было подумать, что это один дворец, или монастырь, или госпиталь, или казарма растянулись вёрст на пять в длину: однообразие царило во всём своём великолепии.

Улица была так же восхитительна, как и дома. По широким тротуарам двигалась ровными шагами сплошная толпа. Городовые, расставленные на мостовой, заботились о том, чтобы каждый держался вправо и шёл в ногу в своём ряду. Через улицу позволялось переходить только тем, кто возвращался домой или сворачивал в боковую улицу, да и в этом случае надо было обращаться к начальству, которое, со шпагою на боку, присматривало за шествием граждан и предлагало руку дамам. Зрелище было величественное. Было заметно, что невидимый глаз следит за каждым Ротозеем во время самых невинных его развлечений и поддерживает то равенство, которым славится великая нация. Все мужчины были украшены знаками отличия; точно будто они обокрали радугу и поделили между собою её цвета. Женщины также были все покрыты лентами; у всех были огромные шиньоны красных волос, украшенные розовыми, голубыми или белыми пакетиками; издали это были точно цветочные венки, небрежно брошенные на копны сена. Изящество было несравненное!

Гиацинт примкнул к рядам и скромно пошёл возле толстого мещанина, читавшего наставления своим сыновьям. «Ни под каким видом, — говорил он им, — не будьте своенравны, не рассуждайте, не думайте своим умом. Наше общество так хорошо устроено, что всякий дерзкий, выходящий из рядов и нарушающий приказания, тотчас оплёвывается, изгоняется и уничтожается. Смотрите на меня, дети мои, я всегда повторял, что говорили все, я всегда делал, что делали все; у меня никогда не было ни собственной мысли, ни собственной воли; вот я и дошёл до всего беспрепятственно: всякий протягивал мне руку. Я богат, меня уважают, мне кланяются, и, кабы я захотел, я мог бы сделаться важным лицом. Но я ненавижу политику; по-моему, нет ничего глупее, как заниматься общественными делами, когда есть правительство, получающее жалованье для того, чтобы избавлять нас от этой скучной заботы. Я — настоящий Ротозей, и горжусь этим. Да здравствуют деньги и наслаждения! В них всё!

Гиацинт с уважением слушал мудрого старца, когда вдруг открыли фонтаны. Чистая вода потекла по канавам. С утра бедный пудель изнемогал от жажды; он подумал, что не посягая на существующий порядок и не нарушая установленных правил, он может попользоваться этою водою, которая, по-видимому, текла для всех. Соскользнув с тротуара, он погрузил свою морду в свежие струи, и потом, уступая естественному влечению, стал купаться. Трепет неиспытанного удовольствия пробежал по его избитому телу, и он, оставаясь по-прежнему скромною собакою, почувствовал сладость бытия.

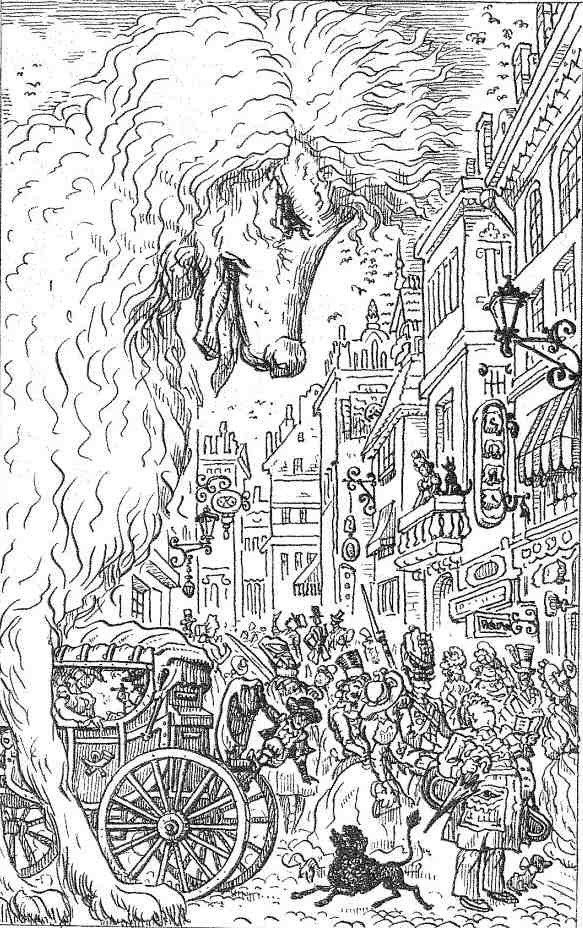

Выйдя из воды, Гиацинт, уважавший приличия, стал посреди улицы, чтобы никого не забрызгать, и стал отряжать свою мокрую шерсть. Сладострастная дрожь щекотала ему тело, когда грубая рука ухватила его за шею и подняла на воздух, так что все четыре лапы его заболтались в пространстве.

— Унтер-офицер, — закричал палач, бросая пуделя на руки к городовому, — вот ещё собака без ошейника и без намордника. В нынешнем месяце это уже вторая. За третью я вас отрешу от должности.

— Бродяга, — сказал унтер-офицер и при этом чуть не задушил своего пленника, — ты умрёшь от моей руки. Я тебя выучу грубить начальству.

К счастью для Гиацинта, крытый фургон проезжал по улице; городовой окликнул возницу.

— Эй, Пьеро! — крикнул он. — Возьми ты этого мерзавца, пусть он у тебя пропляшет птичью сарабанду.

— Будьте покойны, господин унтер-офицер, — смеясь, ответил извозчик, — у меня их тут штук двадцать; всех перевешаем.

Гиацинта бросили в тёмную повозку, и он упал на кучу собак, наваленных одна на другую; послышался лай; поднялась грызня; затем Гиацинт пробрался в уголок и стал раздумывать на досуге о превосходной полиции графа Туш-а-Ту.

Эти размышления продолжались недолго; повозка остановилась: отворили дверцу, и Гиацинт очутился в обширном дворе, среди нескольких десятков собак, которые, подобно ему, были лишены свободы.

Общество было смешанное: были там собаки всякой масти и всякого роста, от тонконогого изящного гавана до приземистого сварливого бульдога. Образовались группы; Гиацинт, по естественному инстинкту, приблизился к местной аристократии и услышал разговор, напомнивший ему придворные рауты.

— Я не понимаю, как осмелились меня арестовать, — говорила красивая болонка с умными глазами, — я вышла из дому с табакеркой моего хозяина-капитана за табаком, как хожу всегда. Как это не заметили, что я военная собака? Любопытно узнать, потерпит ли армия это оскорбление?

— Я с своей стороны, — сказала левретка в пальто, — очень довольна тем, что со мною случилось. Этим болванам нужен урок. Им скоро покажут, кто я такая.

— Вы чья же? — спросил большой водолаз.

— Мой любезный, ваш вопрос невежлив, — ответила востроносая барышня, — Я ничья; и если бы вы были грамотны, вы прочитали, бы на моём ошейнике: Я — Мирза, Жонкиль мне принадлежит. У меня есть горничная, и она каждый день часа по два моет меня мылом, у меня есть лакей, и вся его служба в том, чтобы водить меня гулять, Ах! — вскрикнула она, поднимая лапу и как бы делая стойку. — Что это за скверный пудель и как он смеет к нам подходить! Фи! Гадость, собака какого-нибудь слепого нищего! Я ненавижу народ. От него дурно пахнет.

Водолаз, как услужливый кавалер, бросился к Гиацинту и так выразительно посмотрел на него, что принудил его удалиться.

В эту минуту отворилась дверь. Вошёл смотритель вслед за господином в зелёном сюртуке, с розеткою из разноцветных лент в петлице. Завороченные обшлага и белые манжеты намекали на то, что он медик.

— Вот нынешний улов, господин доктор, — сказал тюремщик, — Хотите этого водолаза?

— Нет, любезный мой Ла-Дусер, — ответил доктор. — Мы намедни вскрывали одного водолаза. Он три раза укусил нас, прежде чем решился издохнуть. Ну их совсем, этих скотов, что защищаются, Никакого; нет удовольствия потрошить их.

— Может, вам пригодится этот пудель?

— Нет, не надо мне пуделей. Мои студенты пустятся в сентиментальность. Не хочу плебейской собаки. Дайте-ка сюда эту болонку.

Смотритель взял со стены сетку и накинул её на болонку, которая не оказала ни малейшего сопротивления.

— Славная собачка, — сказал доктор, ощупывая болонку, — и хорошо содержана. Я её возьму. Мы деликатнейшим манером введём в её желудок металлическую коробочку и посредством этого остроумного приёма изучим основательно процесс пищеварения.

— А закон, покровительствующий животным? — смеясь, заметил Ла-Дусер, — мне кажется, вы, господин доктор, обходитесь с ним чересчур бесцеремонно.

— Закон не для нас писан, — ответил доктор. — Мы не люди, мы — наука.

— Это что? — спросил тюремщик, снимая ошейник с собаки. — Видите, тут на медной бляхе вырезано пять букв: Я. П. В. Г. П. и две окрещённые сабли; я чую заговор.

— У вас тонкое обоняние, — сказал доктор.

— Милостивый государь, я служил десять лет у барона Плёрара; я научился на всё смотреть недоверчиво, всего бояться; это верное средство не остаться в дураках. Кроме того, если я открою заговор, моя карьера устроена: меня сделают тюремщиком в настоящей тюрьме, Грустно сторожить собак, когда чувствуешь себя способным караулить людей.