Сердце солдата, стр. 46

Во что бы то ни стало надо остановить этот эшелон, преградить ему дорогу!

Кровь сочилась из прокушенной губы, но Коля не замечал этого. Он весь превратился в слух. Казалось, каждый нерв, каждая клеточка утомленного тела слышат эти мерные удары колес и наливаются нечеловеческой яростью.

Нет! Он не пройдет, он останется здесь, в овраге, этот эшелон с запада!

— Я попробую, Яшка. В случае чего — строчи по ним. — Коля взял у своего второго номера заряд тола.

— Вместе пойдем.

— Нет… Вдвоем не пробиться… Будь здоров, Яшка.

И Коля пополз вперед, таща за собой тяжелый сверток.

Хлюпают шаги патруля. Все ближе, ближе… Коля вжался в землю, замер. Только бы не заметили! Как медленно они идут. Вот сейчас, сейчас… Коля снова до боли прикусил губу…

Рядом возникли две фигуры автоматчиков.

Ближнего можно схватить за ноги.

Хлюп. Хлюп. Хлюп…

Коле кажется, что он видит комья грязи на тяжелых подкованных сапогах…

Прошли…

И тотчас, почти у самых ног автоматчиков Коля бросился вперед, подхватив свою ношу. Вот он — край косогора. Еще секунда и парнишка сползает вниз по мокрой скользкой земле.

А поезд стучит и стучит все громче, все отчетливей.

Коля бросился к рельсу. Обламывая ногти и не чувствуя боли, начал рыть землю. Мокрая земля не поддавалась…

Не успеть… Кончено…

Из-за поворота выползло чудовище с притушенным глазом. Все ближе его тяжелый грохот.

Не успеть!

Коля еще сильнее прикусывает окровавленную губу.

И вдруг перед ним отчетливо, как наяву, возникает лицо расстрелянного отца. Брови нахмурены. Серые, как у сына, глаза глядят в упор, сурово. Потом он видит горящую хату, где каждая половица, каждый гвоздик, каждое пятнышко на стене — это его детство… Она горит, и едкий дым повисает в морозном воздухе.

И вдруг сквозь пламя Коля различает бегущих солдат. Крошечные фигурки стремительно приближаются. Он видит алые звездочки на касках, пилотках, фуражках. Они растут, эти фигурки. Они бегут по родной земле, и солнце встает за их плечами. Они кричат что-то…

Нет, это кричит девочка из Зыбайлы. Крик ее то усиливается, то стихает, вязнет в ушах, вплетаясь в чудовищный грохот эшелона. Вот он рядом, фашистский, черный в ночи эшелон…

Коля выпрямляется во весь рост. Сейчас они встретятся лицом к лицу: комсомолец Коля Гайшик из Вольки-Барановской и черный фашистский эшелон из Берлина.

Коля прижимает противопехотную мину к заряду тола.

Паровоз надвигается темной громадой. Дышит жаром в лицо.

Нет! Не пройдешь!

Коля рукой приводит в действие несложный механизм капсюля-детонатора и бросает заряд под колеса паровоза…

Яшу отбросило взрывной волной, ударило затылком о тонкий ствол елки, оглушило.

Когда он очнулся, кругом было светло и жарко, будто летнее солнце взошло апрельской ночью. Багряные языки пламени вырывались из оврага, зловеще светился едкий дым. Внизу что-то грохотало, видно, рвались боеприпасы. По косогору, обезумев, метались темные фигуры фашистов. Слышались крики.

Яша шевельнул руками и ногами. Целы. Только нестерпимо болят голова и шея.

«А Коля… он остался там… Он подорвался вместе с эшелоном».

Яша ткнулся лицом в землю, заплакал…

Вайнер мчался в черной блестящей машине с выбитыми стеклами прямо через поле, без дороги. Машину бросало на ухабах. Вайнера бил озноб.

За спиной его на востоке полыхало зарево. Грозная лавина советских войск обрушилась по всей линии фронта, смяла ее, стерла и теперь катилась по пятам.

— Гони! Гони! — кричал Вайнер шоферу.

Машина выскочила на проселок и с разгона врезалась в завал. Вайнера отбросило вместе с оторванной дверцей в сторону. Собрав силы, он встал. Позади послышалась автоматная очередь. Вайнер снова упал и на четвереньках пополз на запад…

Неудержимая железная лавина катилась с востока по белорусской земле. За плечами солдат вставало солнце. А навстречу им подымался не сломленный бурей, гордый недремлющий лес.

РАССКАЗЫ

ВЫСОТА 407

Давно это было. Еще гражданскую войну.

Вместе с другими частями Красной Армии дралась с белыми и вторая рота. Белые отходили. Рота наступала им на пятки, не давая закрепляться. И вдруг остановилась в лесу, перед высоткой, что на картах была обозначена цифрой «407». Белые, отступая, успели подготовить здесь свою оборону. Место было удобным. На взгорке стояла полуразвалившаяся ветряная мельница. Она была запорошена снегом, будто надела белый маскировочный халат. Сетчатые скелеты крыльев казались воздетыми к небу руками. Будто мельница сигналила издали красноармейцам: «Остановитесь, люди! Здесь подстерегает вас смерть».

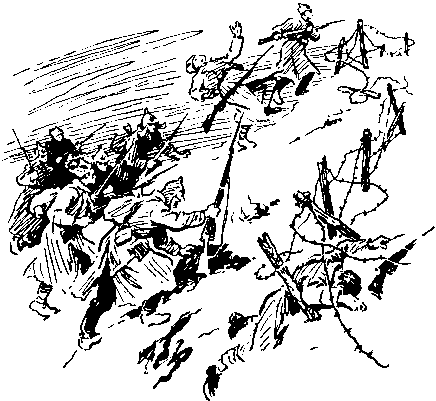

И верно. Несколько раз ходила рота в атаку. Усталые, с потемневшими лицами, продрогшие и голодные, в ярости сжав зубы, выскакивали красноармейцы из низкорослого ельничка на заснеженное поле. Охрипшие голоса выводили нестройное «ура».

И тотчас начинали стрекотать невидимые пулеметы на высоте 407. И некуда было спрятаться от жалящего свинца. Люди падали, зарывались в снег, отступали к ельнику, с трудом утаскивая убитых и раненых, оставляя на снегу розовые пятна.

Уже в сумерках захлебнулась последняя, десятая атака.

— Люди устали, — глухо сказал комиссар, садясь на землю и отправляя в рот горсть снега.

Комроты только мотнул перебинтованной головой. В одной из атак пуля хлестнула его по лицу, и говорить было больно.

— Отдыхайте, товарищи. — Комиссар махнул рукой и закрыл глаза.

Через несколько минут кто-то тронул его за рукав:

— Товарищ комиссар… А этот… Маляр-то… Ушел… Интеллигент паршивый!..

Комиссар по сиплому голосу узнал командира первого взвода. Но глаз не открыл. Сил не было.

— Куда ушел?

— А кто его знает. Может, к белякам…

— Это ты брось, панику наводить… К белякам… Его, часом, в бою не подстрелили?

— Жив. Своими глазами видел… Интеллигент паршивый!.. — зло просипел комвзвода.

— Может, найдется, — неуверенно сказал комиссар. — Может, дрыхнет где в кустах.

И комиссар отчетливо представил себе этого странноватого человека, что пристал к роте в маленьком городке. На нем были надеты женское зимнее пальто, подпоясанное синим кучерским кушаком, и дорогая бобровая шапка с бархатным верхом. На ногах старинные сапоги с расширяющимися кверху голенищами — ботфорты. Одутловатые щеки, морщинистые мешочки под глазами, крупный бесформенный нос — все казалось вылепленным из бледного воска. Он подошел к солдатской походной кухне, остановился и долго стоял, вдыхая горьковатый запах дымка и подгорелой пшенной каши. В светлых глазах его застыло какое-то детское выражение, будто он удивлялся, что вот существуют еще на свете такие немыслимые вещи, как огонь, дымок, каша.

— Давно не ели? — вдруг спросил его комиссар.

— Да как вам сказать, — человек замялся, пожевал бескровными губами. — Последний раз, если не ошибаюсь, принимал пищу пару дней назад. — Он вздохнул и добавил, как бы оправдываясь: — Театр, знаете закрыт, а просить не умею.

— Вы что ж, актер?

— Художник. Реквизитор.

— Реквизируете чего? — не понял комиссар.

— Если можно так выразиться, совсем напротив. Создаю, так сказать, вещи из ничего. Могу слепить отличного жареного гуся — слюнки потекут… — Человек вздохнул прерывисто, будто наплакавшийся ребенок.

Комиссар приказал наложить ему полный котелок.

Человек присел на корточки возле кухни и быстро, но без жадной торопливости, очистил котелок, набил его подтаявшим снегом, тщательно протер и возвратил кашевару. Потом повернулся к комиссару и сказал строго:

— Спасибо, товарищ.

А когда рота двинулась дальше и вышла за город, по обочине, обходя насыпанные за ночь синеватые в утренней мгле сугробы, шагал этот странный человек. Впрочем, у человека было имя — Иван, Иванов сын, по прозвищу Солоухин, как он себя сам называл.