Приключения профессора Зворыки, стр. 3

— Чем он занимается?

— Он — бандит. Большие дела делает. Милейший человек.

Незнакомец улыбнулся, обнаружив редкие гнилые зубы.

— Бандит — это не плохо. Пригодится, пожалуй. Но письмо — потом. У меня, видишь ли, к тебе дело.

— Да ты, верно, голоден. Какой хочешь: краковской, чайной, полтавской?..

Немец встал, взял нож и приготовился резать колбасу.

— Нет-с. Благодарю покорно. Не употребляю. Ты бы мне кислой капусты или огурчика. Но прежде всего — дело. Где мои дневники?

— Какие дневники?

— То-есть как — какие! — страшно засуетился и заволновался незнакомец. — Ты спрашиваешь — какие дневники? Да мои дневники, дело всей моей жизни, мои записки, которые я оставил тебе, уезжая из Ленинграда.

— Да ты ничего мне не оставлял.

— Ты, верно, шутишь, Иоганн. Ха-ха-ха, я понимаю, ты шутишь. Но хватит, довольно, не надрывай моего бедного сердца.

— Да о чем ты говоришь? — спросил немец, — Уж не о той ли пачке бумаг, которую я нашел у себя на столе в день твоего отъезда?

— Вот именно. Тащи ее сюда!

— Там еще на первой странице были написаны красными чернилами какие-то слова?

— Да, да. Вот эти слова мне важнее всего. Из-за них я приехал в Ленинград. Они — ключ ко всем моим планам. Давай сюда пачку, милый друг.

— Что у тебя за дела в Сибири? — спросил медлительный колбасник.

— Взорвать… ах, что я говорю! Я еду в Сибирь продавать головные шпильки, изделия одной варшавской фирмы. Отличные шпильки! Превосходные шпильки! Может быть, ты их у меня купишь? Я тебе уступлю по знакомству. Но раньше всего неси мне мои дневники…

— Да помилуй, их нет у меня.

— Где же они?

— Я их употребил на завертку колбас. Все эти годы было так трудно с оберточной бумагой…

— О, безумец, о, негодяй, ты погубил плоды моих раздумий! Я тебе отомщу! Вся твоя колбасная, весь город, в котором ты живешь, солнце, которое светит тебе — в моих руках. Я захочу — и все погибнет, помни это. Но мне необходимы слова, написанные на первой странице моего дневника.

— Право, Аполлон, если бы я знал…

— Пошевели своими бараньими мозгами, может быть ты вспомнишь их.

— Первое слово: крест… а дальше… дальше… не помню…

— Нет, ты вспомнишь, ты вспомнишь, Иоганн, подумай только. А! ты не хочешь вспоминать! Ты взялся меня погубить! Не-ет! Я так не уйду. Я тебя заставлю вспомнить!

Он одним прыжком перелетел через стойку и, сжав кулаки, остановился перед немцем.

— Я сейчас, сейчас, Аполлон. Первое слово: крест, а второе… что-то коровье, ослиное, собачье…

— Вспомни, или убью! — сквозь зубы прошипел незнакомец.

При виде занесенных над головой кулаков, к немцу вернулась память.

— Хвост! — выговорил он.

— Хвост! Хорошо. А третье?

— Уволь, голубчик, хватит с тебя и двух… Зачем тебе эти слова?

— Вспомни третье, — был ответ.

— Да как же вспомнить, коли я совершенно забыл.

— Нет, ты вспомнишь, ты не хочешь меня погубить. Ах, вот как! Я тебя заставлю!

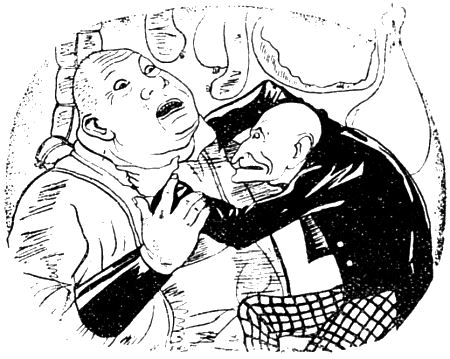

И он схватил своего друга за горло.

— Тоже часть какого-то животного… Отпусти…

— Не отпущу, пока не вспомнишь.

— Вспомнил! — прохрипел задыхающийся немец.

Незнакомец отпустил его.

— Хобот! — пробормотал тот, жадно глотая воздух. — Фу, какой ты грубый, Аполлон…

С четвертым словом было труднее всего. Ни внушения, ни побои не помогли. Он помнил, что это какое-то неприятное насекомое, а какое — забыл.

— Пчела, может быть? Скажи, Иоганчик, пчела? — с дрожью в голосе спрашивал незнакомец.

— Нет, не пчела. Разве пчела неприятная? Пчела пользу приносит. Скорее таракан, или клоп… Нет, впрочем, и не таракан…

Незнакомец снова принялся угрожать и буйствовать, но ничего не помогало.

Последнее, пятое слово, он помнил сам. Это слово было: решетка. Но четвертое, предпоследнее, ушло из его памяти бесповоротно. Его душа наполнилась отчаянием, и он стал жаловаться:

— Мне всегда не везло, Иоганн. Я несчастный человек — таким я родился, таким я сойду в могилу. Мне никогда ничего не удается. Все обдумаю, все подготовлю, создам гениальный, грандиозный проект, и вот, проект летит к чорту по вине какого-нибудь маленького паршивого винтика. Таких замыслов, как у меня — не было и не будет. Сначала я думал стать повелителем морей. Потом повелителем суши. Теперь — повелителем жизни и смерти. Но все срывалось по вине непредвиденных пустячков. Эти пустячки всегда представлялись мне в виде пауков. Такой пустячок-паучок, маленький и плюгавый, незаметно обматывает меня липкой паутиной и начинает сосать мою кровь. И сося, растет и толстеет. Из паучка он превращается в паука, из паука в паучище… Что ты смеешься, свиная туша, тебя веселят мои несчастья?

— Нет, Аполлон, я только вспомнил…

— Что?

— Четвертое слово.

— О, говори, Иоганн, не томи меня!..

— Это слово — паук.

— Крест, хвост, хобот, паук, решетка! — торжествующе провизжал юркий человечек. — Ура! Ключ найден! Теперь я твой властелин, вселенная! И я буду жестоким властелином. Тридцатого апреля…

— Поклонись от меня штабс-капитану Авсеенке! — прокричал немец, но незнакомца уже не было в лавке.

Глава третья. Аполлон Григорьевич Шмербиус

В санях я сидел рядом с извозчиком. Все сиденье для ездоков было занято профессором. Он держался прямо, не поворачивая головы, как гигантская тумба. На каждой пуговице его просторной пелерины болталось несколько крошечных пакетиков. В ногах стоял американский кожаный чемодан. Мороз теребил наши щеки, от лошади шел густой пар, и навстречу нам неслись улицы, разделенные пополам солнцем и тенью.

Нет, я уже больше не сомневался, я знал, кто написал эту записку. Если бы ее написал кто-нибудь другой, разве стал бы я беспокоиться? Такую записку мог написать только сумасшедший. Да кто знает, не сумасшедший ли он? Но он сумасшедший, награжденный невероятной силой воли, воловьей настойчивостью, глубоким знанием людей, неиссякаемой верой в свои сумбурные планы. Он сумасшедший, однажды чуть не отравивший, десять крупнейших городов мира ядовитыми газами. Он сумасшедший, потопивший у берегов Мадагаскара транспорт с алмазами, равными по цене трети золотого запаса Британской империи. Он сумасшедший, причинивший торговому флоту всех наций больший урон, чем эскадры английская и германская, вместе взятые, во время великой войны. Он сумасшедший, обладающий здравым смыслом, превосходящим мудрость величайших мудрецов и философов. Да, у меня есть основания опасаться его сумасшедших затей. Он не терпит малых дел, он берется за дела планетарные. И когда Аполлон, сын екатеринославского парикмахера, хочет покончить самоубийством — с ним должна погибнуть вселенная.

Но вот и вокзал. Зворыка расплачивается с извозчиком, как перышко поднимает чемодан, сует трость под-мышку и, увешанный свертками, хлюпая гигантскими калошами, бежит на перрон. Я за ним. Нас встречает курьер Академии Наук и сует профессору кучу каких-то удостоверений и бланков. Носильщик приносит нам билет. Мы садимся в вагон, третий звонок, и поезд трогается.

Мимо вагонных окон пролетают оледенелые ноля пурпурные от вечернего солнца. Леса неподвижны и мертвы. Заиндевелые березы просвечивают насквозь как кружева, а широкие лапы елей гнутся под снегом. Редко-редко поезд перескакивает на новые рельсы перед маленькими деревянными станциями, паровоз, не останавливаясь, свистит, и снова — равнины, поля, леса…

Но вот зашло солнце, в вагоне зажглись электрические лампочки, и в окне уже ничего нельзя было увидеть. Профессор просматривал какие-то бумаги, беззвучно шевеля толстыми мягкими губами. В этом купе, кроме нас двоих, никого не было. Но в соседнем раздавались голоса, вернее один голос, который говорил уже несколько часов, не умолкая. Это был въедливый мягкий тенорок, время от времени пускавший петухов, как голос четырнадцатилетнего мальчика.