Танталэна, стр. 7

Но сейчас же мне стало стыдно своего малодушия. Я столько мечтал о настоящих приключениях и, вот теперь, когда мои мечты начали сбываться, я падаю духом. Нет, я уйду отсюда. Я должен дать знать отцу, какая гадина скрывается у него на корабле. И тогда отец простит меня и поймет, что я не шпион. А прощение отца мне важнее всего на свете. Я сделаю все, чтобы добиться его.

Подумав об отце, я вспомнил о той бумажонке, которую он обронил вчера у себя в кабинете. Она должна быть у меня в кармане, в конверте вместе со сторублевкой. Но имею ли я право прочесть ее? Ведь если бы отец видел, как я ее читаю, он снова назвал бы меня шпионом. Но я-то знаю, что я не шпион. Я знаю, что не употреблю сведений, которые я получу из этой бумажки (если только в ней есть какие-нибудь сведения) во вред отцу. А мне необходимо разобраться во всей этой таинственной истории. Ведь я как впотьмах, не знаю, чего мне бояться, что делать, как помочь себе, чем могу быть полезным отцу. И я развернул бумажку и разложил ее на соломе возле примуса.

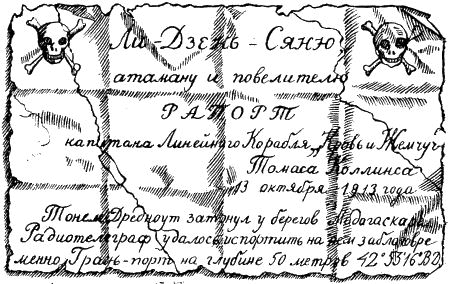

Это был написанный по-английски документ. Или, вернее, часть документа, ибо нижняя часть бумажки была оторвана. Вообще бумажка эта была чрезвычайно истрепана и измята. В многих местах она была тщательно подклеена. Привожу ее в переводе дословно.

Вот и все. Странный документ. Отрывок какой-то жестокой морской трагедии. На трех строчках сообщение о гибели трех судов.

Рапорт. Гм, кому рапорт? Какой-то китаец с трехэтажным именем и нелепым титулом, которому рапортует капитан британского или американского линейного корабля. Эге! да я, кажется, начинаю догадываться, в чем здесь дело. Как это я не заметил до сих пор этих странных гербов, стоящих на углах документа! Череп и скрещенные кости. Да ведь это гербы той державы, которая оспаривала Средиземное море у военных галер Помпея, которая в продолжение трех веков — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого — владела тремя океанами: Атлантическим, Индийским и Великом! О, буйная, вольная держава киликийских пиратов, пиратов Малайского архипелага, свободолюбивых корсаров, держава капитанов Дрэка, Эвери и Кидда! Как могла попасть к моему отцу эта бумажонка, украшенная гербами, наводившими некогда ужас на расчетливых испанских купцов? Но разве могут пираты жить в двадцатом веке, управлять линейными кораблями и топить британские дредноуты?

Нет, сколько я ни стараюсь проникнуть в тайны отца, я все больше запутываюсь. Я уныло сложил бумажонку и сунул ее в карман. Стоит ли ломать голову над вопросом, который невозможно разрешить? Все свои силы я должен направить на то, чтобы вырваться из этой проклятой дыры.

Прежде всего надо поесть. Голод мучил меня нещадно. Я поборол свою брезгливость и сделал себе яичницу на той самой сковороде, с которой ел вчера Шмербиус. За едой я обдумал план действий. Не удастся ли мне выдвинуть хоть один из ящиков, составляющих стены моей тюрьмы? Ведь за этими ящиками может быть какое-нибудь пустое пространство, откуда я смогу выбраться наружу.

Я деятельно принялся за работу. Со всей силы налег я на большой ящик, к которому были прибиты стенные часы. Но он даже не заколебался, и только огромная крыса выскочила из-под него и юркнула в солому. Я принялся за соседний ящик, но столь же безрезультатно. Нет, ящики, стоящие внизу, мне не сдвинуть. Надо попробовать те ящики, которые соприкасаются с потолком.

Я снова полез наверх и изо всех сил потащил к себе один из верхних ящиков. Но все напрасно. Ящик не двигался. Он был полон чем-то тяжелым. И все мои старания пропали даром. Только повешенные крысы подо мной отплясывали какой-то необычайный танец.

В совершенном отчаянии, я спустился вниз на солому. Пот катил с меня градом. Я решил испробовать последнее средство. Нужно выломать одну из стенок какого-нибудь ящика, вытащить из него все содержимое и, выломав противоположную стенку, пролезть через него насквозь.

Я взял нож и принялся отковыривать доски. Но и тут меня постигла неудача. Ящики были необычайно крепки и окованы железом, а нож был тонок и гнулся. Ах, если бы у меня был топор! Целых два часа с бесплодным упорством я работал над ящиками. Наконец, потеряв терпение, я слишком сильно надавил рукой, и нож сломался.

Тут безысходное отчаяние охватило меня. Бешено воя, я взобрался на верх и принялся что было силы колотить кулаками в дверцы люка. Вдруг часы пробили семь, крышка люка внезапно откинулась, я потерял равновесие и полетел вниз. Через секунду рядом со мной на солому упал Шмербиус.

Глава шестая. У меня есть союзница

Так шли дни за днями. Я жил при мелькающем свете вечно шумящего примуса, питаясь яичницей и сухарями, заключенный в узкую щель между ящиками в трюме неизвестно куда плывущего странного корабля. Ни один звук извне не проникал сюда. Только по изменениям качки я догадывался, буря ли на море или штиль.

Аполлон Григорьевич Шмербиус, мой тюремщик и сожитель, вставал каждое утро в восемь часов и куда-то уходил через люк в потолке. Ровно в семь часов вечера он возвращался и почти неизменно приносил с собой что-нибудь — то бензин, то яйца, то сухари, то воду. Точен он был как хронометр. Уходил ровно в восемь, приходил ровно в семь. Придя, он сейчас же принимался готовить ужин. Я никогда не ел с ним вместе, потому что он был чрезвычайно неряшлив, и я не мог побороть свою брезгливость.

Поев, он вешал очередную крысу. Эта его жестокость возмущала меня до глубины души. Те дни, когда крыса не попадалась в крысоловку, были для меня праздниками. Я с упоением смотрел, как он, разочарованный и огорченный, осматривает пустую клетку. Я пробовал выпускать крыс на волю до его прихода; но это мне не удавалось. Слишком уж хитро закрывалась проклятая крысоловка. Повесив крысу, он смазывал ее каким-то составом, предохраняющим от разложения, но иногда забывал это сделать, и тогда на следующий день в нашей комнатушке нельзя было продохнуть от ужасающей вони.

Окончив казнь, он обычно заговаривал со мной о чем-нибудь, не имеющем прямого отношения к моему положению. Собеседник он был прекрасный, хотя несколько странный. Я долго не мог привыкнуть к его обезьяньим ужимкам, к его манере вечно перескакивать с одной темы на другую. Он много рассказывал о себе, но рассказывал так, что я, в сущности, ничего не мог узнать о нем. Нет на земном шаре такого места, где бы он не бывал. Воодушевленно гримасничая, с развевающимся галстухом и фалдами, он рассказывал мне об охоте на слонов в Центральной Африке, об игорных притонах Сан-Франциско, о ловле жемчуга на Тихом океане.

Море и морское дело он знал превосходно. Рассказы о кораблекрушениях и необитаемых островах просто сыпались из него. Он не раз гонялся за китами возле Гренландии и бил тюленей на острове Врангеля.

Рассказы его бывали до того увлекательны, что я порой забывал, что он мой враг, что он жестокий, темный проходимец и слушал его с восхищением.

Но больше всего он любил говорить о музыке. Он был пламенно влюблен в нее. За те недели, которые я прожил в трюме „Santa Maria“, я получил прекрасное музыкальное образование. Память его была необыкновенна. Он пропел мне своим гнусавым тенорком, чуть-чуть пошевеливая оттопыренными, заостренными кверху, как у летучей мыши, ушами, почти все произведения французских, немецких, русских и итальянских композиторов. Итальянцев он любил больше всего. Каждое мое замечание, если оно было хоть сколько-нибудь осмысленно, приводило его в восторг. С величайшим энтузиазмом рассказывал он мне, что он где-то строит огромный оперный театр, который будет лучшим оперным театром мира.

— А лучшую певицу этого театра я везу с собой, здесь, на этом же корабле, — говорил он.

И, несмотря на то, что он был грязен и жесток, несмотря на то, что он держал меня взаперти в вонючем темном трюме, вместе с дохлыми крысами, я порой чувствовал к нему симпатию. «Во всяком человеке», думал я, «злое переплетено с добрым, хорошее с дурным; может быть, и он не совсем такой дурной человек, каким показался мне вначале».