Танталэна, стр. 3

Через полчаса команда брига была совершенно пьяна. Тогда белый встал, взял негра за локоть и отвел его к другому столику, стоявшему рядом со мной. Негр долго не садился. Я понял, что он хочет разговаривать со своим господином стоя. Но белый взял его за руку и ласково усадил против себя.

Я стал прислушиваться к их разговору. Я люблю следить за интонациями непонятного мне языка. Всякий диалог — это поединок. Смысл слов мне непонятен, но позиция противников ясна совершенно.

Белый поручал негру что-то сделать, а негр был не уверен в своих силах. Белый говорил нарочито-подробно, ласково и в то же время повелительно. Негр старался понять, задавая вопросы, и нерешительно поглядывал на своего собеседника.

Вдруг одно слово, произнесенное белым, заставило меня вздрогнуть: это была моя фамилия — Павелецкий.

Негр сейчас же повторил ее. Я понял, что они говорили о моем отце. Затем белый вынул из кармана тщательно сложенный план Ленинграда и разложил его на столе. Затем стал водить карандашом по плану. Негр следил за ним. Я незаметно приподнялся и тоже следил за движением карандаша по плану. Чорт возьми, это становится интересным! Белый показывает путь от трактира к нашему дому.

Негр встал и вышел на улицу. Я выбежал за ним. Он шел так быстро, что я нагнал его только перед дверью нашей квартиры. Он собирался позвонить, но я вынул из кармана ключ и открыл дверь. Мы одновременно вошли в кухню.

Целую минуту мы молча смотрели друг другу в лицо. Он первый прервал молчание.

— Здесь живет мистер Павелецкий? — спросил он по-английски.

— Здесь, — ответил я, не спуская с него глаз.

— А вы кто такой? — спросил он, так же прямо смотря на меня.

— Я — сын мистера Павелецкого.

Негр вдруг улыбнулся, протянул свою черную руку и, к величайшему моему удивлению, погладил меня по голове.

— Ипполит? — сказал он, и его толстый, мягкий живот заколыхался от смеха. — Да как же ты вырос! Какие мы старики с твоим отцом, Ипполит!

Я даже вспотел от смущения и неожиданности.

— Ну, позови отца, Ипполит, — сказал он. — Скажи ему, что его хочет видеть Джамбо.

Я постучал в дверь отцовского кабинета.

— Что тебе надо? — услышал я из-за двери отцовский голос.

— Тебя хочет видеть Джамбо, — сказал я.

Дверь с грохотом отворилась и я увидел перед собою отца, бледного, с горящими глазами.

— Где он?

— В кухне.

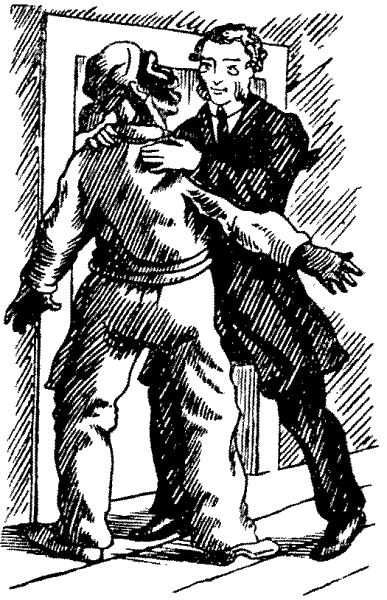

Отец побежал на кухню, обнял негра и стал целовать его черную блестящую физиономию. Негр пыхтел, колыхал свой мягкий живот и что то застенчиво мяукал по-испански. Наконец, отец схватил его за руку и потащил за собой в кабинет. Щелкнул ключ, и я снова оказался один.

Ошеломленный и подавленный всем случившимся, я целый час сидел на диване в библиотеке и прислушивался к голосам, доносившимся из кабинета.

Через час отец вышел, проводил негра, запер за ним дверь и подошел ко мне.

— Ипполит, — сказал он. — Завтра я уезжаю.

— Опять на неделю? — спросил я.

— Нет, не на неделю, а на год. У меня важное дело. А ты на это время поедешь к своей тете в Ярославскую губернию, в деревню. Там тебе будет хорошо. Когда я вернусь в Россию, я напишу тебе, и ты снова приедешь ко мне.

Он ласково коснулся ладонью моего лба.

Я молчал и чувствовал, что сейчас заплачу. Отчего он не любит меня и не доверяет мне? Отчего он не берет меня с собой, а отсылает куда-то к чужим людям, к тетке, о существовании которой я слышу впервые.

— Я оставлю тебе денег, — сухо сказал он, заметив у меня на глазах слезы и приписывая их моей боязни остаться здесь одному без всяких средств. — Впрочем, мы завтра поговорим об этом с тобою подробнее.

Он большими шагами ушел в кабинет.

— Теперь или никогда! — прошептал он, закрывая за собою дверь.

Глава третья. Отплытие

Ночью я долго не мог заснуть. Лежал, глядел в потолок и думал. И под утро, когда на дворе запели петухи, а в порту заревели сирены, я решил, во что бы то ни стало, ехать с отцом.

Он уезжает со своими южноамериканскими друзьями на их доисторическом бриге „Santa Maria“. Я завтра проберусь на „Santa Maria“, где-нибудь спрячусь и подожду, пока мы не проедем Кронштадт. Я тогда вылезу из своего убежища, обниму отца и попрошу его дать мне какие-нибудь самые важные и самые трудные поручения. Ведь не выбросят же они меня в море! А все его важные и трудные поручения я выполню превосходно, и он увидит, какой я храбрый и умный мальчик. Тогда, о, тогда я стану правой рукой отца. С каким уважением будут относиться ко мне его друзья!

Я мечтал о том, как я спасу его, когда он, во время кораблекрушения, будет тонуть, как я один буду защищать его, больного и раненого, от шайки людоедов, где-нибудь в Новой Гвинее.

Под утро я задремал, и мне приснилось, что мы едем с отцом вдвоем на плоту по ровной, гладкой сияющей водной поверхности. Это океан. Наш корабль погиб, и только мы двое спаслись на этом плоту. У нас осталось пол кружки пресной воды. Мы оба умираем от жажды, по воду надо растянуть на возможно больший срок. И вот — отцу становится плохо. Он выпивает свою порцию воды. Но ему мало. Тогда я отдаю ему свою четверть кружки. Он пьет воду, долго-долго молча смотрит на меня и, наконец, ласково говорит:

— Мой милый, мой любимый мальчик.

Я вздрогнул и открыл глаза.

Около моей кровати стоял отец, высокий и прямой, в черном, длинном, застегнутом на все пуговицы сюртуке, и смотрел на меня, внимательно и любовно.

Конечно, это, может быть, мне показалось со сна. В окно комнаты лился такой ослепительный, яркий, веселый свет, так бодро летал под потолком шмель, так бойко и звонко звучали во дворе голоса детей, играющих в лапту, что слишком уж горько мне было бы видеть отца чуждым и хмурым.

Сладкая, теплая, с детства знакомая радость разлилась по всему моему телу. Я потянулся, зевнул и сел.

В эту минуту в комнату ворвался порыв свежего морского ветра, снес со стола бумагу и закрутил ее по полу.

— Папа! — сказал я, — море…

Но сине-серые стальные глаза отца уж были непроницаемы, как всегда. Я замолчал. Отец никогда не бывал строг со мной, но эта непроницаемость его взора была хуже всякой строгости. Он всегда смотрел через меня, не замечая меня, как будто я вовсе и не существовал. И все силы моей души, с самого раннего детства, я направлял на то, чтобы дать ему понять, что я существую, и не только существую, но и предан ему бесконечно.

— Ипполит! — вдруг заговорил он, все так же рассеянно и холодно глядя на меня, — я сейчас уезжаю. Сегодня вечером в восемь часов отходит твой поезд. Я оставил у тебя на столе в конверте сто рублей. Тете твоей я телеграфировал, она будет тебя ждать. Ну; прощай, — он протянул мне свою большую руку, — мы с тобой нескоро увидимся. Если все пойдет благополучно, — тут он нахмурил свои густые брови, — будущим летом я вернусь в Россию и вызову тебя к себе телеграммой.

Я с трудом сдержал улыбку. Как он будет удивлен, когда увидит меня на корабле!

В порту меня все знали. Пролезть во время суматохи на корабль, который грузят знакомые грузчики, не трудно. А спрятаться там еще легче. Хотя бы в тех завалах свернутых канатов и брезентов, которые я заметил вчера на корме. Я был уверен, что туда ни один чорт не заглянет. Вообще, моряки с „Santa Maria“ вряд ли слишком заботились о чистоте и порядке на своем судне.

Только бы узнать, в котором часу бриг выходит в море… Если они уходят сейчас, и нагрузка уже кончена, я погиб. Мое сердце сжалось, и я почувствовал, что бледнею.

— Папа, — сказал я, совершенно забыв, что отец никогда не отвечал мне на вопросы, касающиеся его поступков, — в котором часу „Santa Maria“ выходит в море?

Одно мгновение мне казалось, что отец удивлен. Ведь он не мог знать, что я догадался, на каком корабле он уезжает. Но через минуту он уже смотрел на меня, как всегда — рассеянно и равнодушно.