Танталэна, стр. 11

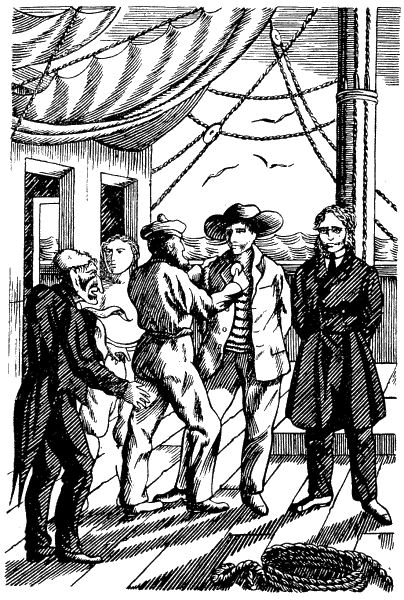

— Приведите их обоих сюда, пожалуйста! — кричал он. Несмотря на „пожалуйста“, голос его звучал повелительно. Сразу чувствовалось, что он был здесь начальником и притом начальником строгим. Я даже не повернул головы. Лишь бы только не закричать, а там — все равно.

Минут через пять заскрипели доски. Палуба наполнилась народом. Раздался тихий, спокойный и, казалось, безразличный голос отца.

— Ты победил, Аполлон, — сказал он. — Мы снова в твоей власти. Что ж, я, пожалуй, рад этому. Я — старик, и былые страсти уже не волнуют меня.

— А ведь забавно, дорогой друг, — заговорил Шмербиус, — десять лет я гонялся за тобой. Из Нанкина ты поехал во Владивосток, из Владивостока в Москву, из Москвы в Ташкент. В Ташкенте ты превратился в путешествующего английского майора и уехал в Лондон. Я гнался за тобой по пятам, да-с. Но в Лондоне я тебя потерял. Через год оказалось, что ты под видом инженера живешь в Румынии и добываешь нефть.

— Я встретил тебя на улице в Бухаресте и уехал в Гамбург, — сказал отец.

— Со следующим поездом я поехал за тобой. Там я тебя не нашел и решил, что ты уехал в Америку.

— Я переоделся странствующим грузинским князем и отправился сначала в Берлин, потом в Тифлис и, наконец, в Ленинград.

— Я поехал искать тебя в Америку. Тебя я не нашел, но зато напал на след дона Гонзалеса… Дон Гонзалес, — обратился он по-английски к креолу, — будьте любезны, укажите, где находится хранящаяся у вас часть документа.

— О, несчастный палач, жалкий плешивый шут! Вы думаете, я не отдам вам вашего документа? Вы думаете, что вам придется пытать меня, поливать меня горящим спиртом, совать мне под ногти булавки, колесовать, четвертовать меня? Нет, я не доставлю вам этого удовольствия.

— Причем здесь пытки? — глубокомысленно заметил Шмербиус. — Я пыток не признаю. Пытки это остаток варварства. Я, даже вешая крыс, стараюсь не причинить им боли. В руках цивилизации есть другие средства, более гуманные и более совершенные.

— Знаю я ваши цивилизованные средства, — спокойно продолжал дон Гонзалес. — Их зовут: обман, плутовство, вымогательство. Вы не только палач, но и шулер. Но и шулерство не пригодится вам на этот раз. Я вам просто отдам документ. Теперь, когда дочь моя погибла, мне не для кого жить. Я не боюсь ни смерти, ни пыток, ни обмана. Богатство мне больше не нужно. Моя часть документа при мне. Руки мои связаны, и я не могу его дать вам. Документ находится в ладонке у меня на груди. Расстегните мне ворот рубашки.

— Баумер, — сказал Шмербиус, — если вам не трудно, будьте любезны, достаньте ладонку. Зачем же так грубо? Вы можете сделать дону Гонзалесу больно. Да, вот он, конец этого документа! Узнаю почерк славного Томаса Коллинса. Отважный он был человек. Здесь указана широта, а долготы нету. Долгота указана в твоей части документа, Геннадий. Скажи мне, старый друг, где она?

— В моей каюте, в портфеле, — бесстрастно ответил отец.

„Что он говорит?“ — пронеслось в моем мозгу. — „Он не знает, у него в портфеле нет этого документа. Документ у меня в кармане, в конверте, вместе со сторублевкой“.

— Благодарю вас за честные показания, господа, — торжественно сказал Шмербиус. — Постараюсь облегчить вашу участь. Прощай. Геннадий. Прощайте, дон Гонзалес. Хуан, будьте добры, отведите их и принесите портфель из каюты сеньора Павелецкого. Вот видите, Баумер, капские алмазы совсем не такое уж бесполезное предприятие.

— А что делать с этими, лежащими на палубе? — угрюмо спросил Баумер.

— Запереть в трюме, — сказал Шмербиус. — да смотрите, кормите их получше.

— Как хотите, а этого мальчишку я утоплю, — сказал немец и решительно направился ко мне.

Я не почувствовал ни малейшего страха. Я был так слаб, что у меня не хватало душевных сил на то, чтобы испугаться. Смерть избавит меня от мучительной головной боли. Только бы не закричать, а там пускай делают со мной, что хотят.

— Ах, Баумер, как вам не стыдно, — заговорил Шмербиус, подходя ко мне. — Мстительность — низкое чувство. Это отважный благородный мальчик. Как он похож на отца! При правильном воспитании он станет славным моряком и добрым джентльменом удачи. Что с вами, Ипполит? Вы больны?

Его холодная, влажная, костлявая рука коснулась моего лба.

— Бедный мальчик! — продолжал он. — Какой жар! Он болен! Развяжите его и снесите ко мне в каюту!

Что было дальше — я не помню.

Глава девятая. Я болен. — Шквал

Тридцать дней продолжалась моя болезнь. Жар не оставлял меня ни на секунду. Целый месяц я находился в забытье. Смутно помню постоянное ощущение тошноты и головной боли. Неясно встает в моей памяти шипящий шопот Шмербиуса, переменяющего у меня на голове мокрую тряпку. Вот он стоит и задумчиво глядит на меня, шепча себе что-то под нос, гладит меня холодной ладонью по щеке, подымает мне голову и вливает в рот какую-то микстуру, горечь которой я до сих пор чувствую на языке. Потом встает и уходит на цыпочках, затворив за собою дверь. И я чувствую, что обрываюсь в пропасть и лечу вниз, вниз, вниз, так что замирает сердце, и не хватает дыхания. А там, внизу, меня подхватывают волны мягкой, густой, зеленоватой воды и долго, долго качают. И на волнах качается девушка с золотыми волосами, вся неясная, зыбкая и просвечивающая насквозь. Это Мария-Изабелла, дочь дона Гонзалеса. Она печально смотрит на меня, хочет что-то сказать и не может. И вот волосы ее темнеют, и это уже не Мария-Изабелла, а та женщина, которую я видел на карточке у отца в кабинете.

— Мама! — говорю я, — помоги мне…

Но она не слышит меня и сливается с зелеными плавными волнами. И дальше нет ничего, полная пустота и забвение.

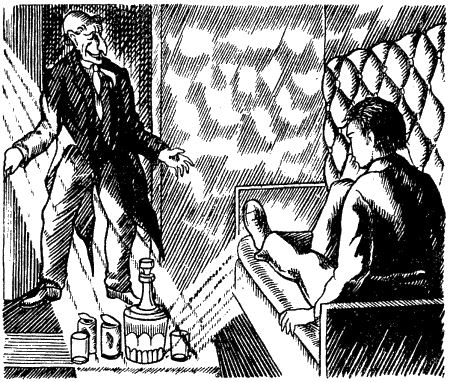

Наконец, на тридцатый день я очнулся окончательно. Яркий вечерний свет лился в окошечко каюты. В этом столбе червонного света дрожали и колыхались тысячи пылинок. Стаканы и жестянки из под консервов, стоявшие на столе, казалось, были сделаны из потемневшего золота. На стенах сияли солнечные зайчики, которые прыгали, дробились и множились от каждого движения судна.

Я чувствовал себя легко, бездумно и свободно. Тот бредовый хаос, в котором я жил последний месяц, окончательно оставил меня. А на его место еще не пришло ничего. Радость освобождения и очищения владела мною. Я с бессмысленным восторгом смотрел, как плавали пылинки, как живой, ласковый столб света переходил с предмета на предмет, тушил одни стаканы и зажигал другие. Вот он незаметно, но упорно приближается к большому граненому графину, стоящему на краю столика. Все ближе, ближе, ближе. И вдруг — одно мгновение, — и графин вспыхивает сразу семью цветами.

В ту же минуту отворилась дверь, и в каюту вошел Шмербиус. И увидев его узкоплечую сутулую фигуру, я сразу вспомнил все. Ко мне возвратились любовь, любопытство и ненависть… Любовь к отцу и любопытство ко всему, что меня окружало. И ненависть… К кому ненависть? Да разве я ненавижу этого сутулого, подвижного, некрасивого человека? Я знаю, что я должен его ненавидеть. Он враг моего отца, он враг Марии-Изабеллы, он мой враг. Но разве можно ненавидеть человека, который так простодушно увлекается музыкой и кладет компрессы на голову больного мальчика? Да, он мой враг, все силы мои уйдут на борьбу с ним, но ненавидеть я его не могу. Впрочем, прошу читателя не придавать особенно большого значения этому размышлению, потому что тогда я только что вышел победителем из тяжелой борьбы со смертью и был совсем не расположен к ненависти.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он, и углы его узкого рта потянулись к оттопыренным, заостренным кверху ушам. — Я ужасно рад, что вы пришли в себя. Теперь вам надо спокойствие, спокойствие и спокойствие. Морской воздух вас скоро укрепит. В море душа приходит в равновесие, нервы крепнут, мысли яснеют. Если бы знали, сколько я написал за этот месяц! Кроме того, я каждый день два часа аккомпанирую моей певице. Ах, какое это наслаждение! Талант ее растет и крепнет. У нее мягкий и в то же время сильный голос. Она будет лучшей певицей моей оперы.