В большой семье, стр. 11

Оська сначала наотрез отказался уезжать.

— Вы поезжайте. Я один останусь. В ремесленное попрошусь, — твердил он упрямо.

— Не примут тебя, Осенька, в ремесленное, — грустно говорил Матвей Иванович. — Думаешь, мне ехать хочется? Однако правильно это, что детей требуют вывезти. Правильно! А оставить тебя одного мы не можем. — И, наклонившись к Оське, тихо сказал: «Если б не Оля с Димкой, да разве я тогда… Эх!»

Ося взглянул на Матвея Ивановича и смирился.

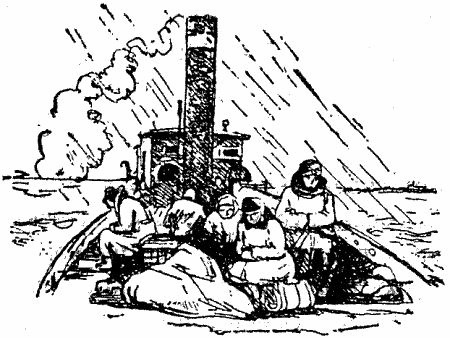

Огромное серое пространство воды. Затянутые дождем дали. На горизонте небо слилось с водой. Казалось, озеро не имеет краев. Было пронизывающе холодно.

Матвей Иванович вынул из тюка одеяло, Оля завернула в него Димку и завернулась сама. Они чувствовали, что началась какая-то совсем другая, незнакомая жизнь.

Вдруг все зашевелились, потащили тюки и чемоданы ближе к воде. Началась погрузка. Уже подняли в воздух и передали куда-то Димку. Под ногами у Оли покачивался черный крутой борт с перекинутой через него широкой доской. Она неуверенно поставила ногу на доску, и в ту же минуту чья-то широкая ладонь крепко взяла ее за руку повыше локтя.

— Ну, ленинградочка! — произнес веселый голос.

Она подняла глаза. Улыбающееся широкое лицо и над лбом черная бескозырка.

«Матрос. Он повезет нас на катере», — подумала Оля.

Ей уже не было страшно, только беспокойно: где Димка, Оська, Матвей Иванович? Она всё оглядывалась.

— Да здесь мы, здесь! — раздался над ее головой успокаивающий голос Викентьева.

Уселись на открытой палубе на чемоданах и узлах. От холода у Оли сводило пальцы на руках, и невозможно было заснуть, хотя спать очень хотелось.

— Вот тебе и май! — ворчал Матвей Иванович. Морщинистое лицо его было утомленным и грустным, и Оля понимала, что ему очень не хочется уезжать.

Оська и Димка все-таки заснули, прижавшись друг к другу.

Оля смотрела вокруг. Белая ночь кончалась. Дождь утих и небо расчистилось и посветлело. Вода была зеркально-гладкая, сизо-голубая, а ближе к горизонту лимонно-желтая.

Над катером кружился самолет. Он делал большие круги и, когда залетал за корму катера, Оля долго его не видела. Но потом он снова появлялся впереди. Крылья его ловили первые лучи солнца. Оля думала о летчике: молодой он или пожилой и видит ли сверху людей на катере? Ведь самолет их охраняет.

Где-то вдали раздалось тяжелое и протяжное: «Бу-ум!»

— Обстреливают из орудий, — сказал кто-то боязливо.

Вдруг Оля заметила на воде голубое одеяльце. Оно плыло, неспешно поворачиваясь: края набухли и плыли, погрузившись в воду. Откуда взялось одеяльце? А немного дальше плыла подушка…

Женщины, сидящие рядом, негромко заговорили. Тон их голосов был тревожный и горестный. Но слов Оля не разобрала. Пригретая солнцем и она заснула. А когда проснулась, то больше не было качки. Впереди тянулась желтая песчаная полоса и что-то ярко зеленело. Стоя над Олей, Матвей Иванович тряс ее за плечо:

— Ну, Оля, поднимай своих сыновей — приехали. Вот она, «Большая земля».

Глава третья. В плену

Нельзя

Притаившейся мышкой Аня скорчилась на печке и глядела оттуда вниз.

За столом сидел немец и ел жареную курицу. Он жадно обгладывал куриную ножку, держа ее в обеих руках. Жирная подливка стекала по коротким толстым пальцам. Сверху была хорошо видна красная, как кусок промытого мяса, шея немца и его рыжеватый плоско срезанный затылок. От усиленного жеванья под ушами двигались какие-то желваки. Разгрызая косточки, он сопел, точно урчал.

Аня смотрела на немца, и ей очень хотелось, чтобы он подавился.

Но тут ей опять показалось, как уже не раз за эти дни, что немец не настоящий, а просто так — «по нарошке». А если не настоящий, то может ли он подавиться?

Аню очень огорчило, что немец не может подавиться до смерти. Она даже чуть не заплакала. Но, подумав, не стала плакать. Если немец «по нарошке», то пусть и не давится, пусть его просто совсем не будет.

Она крепко зажмурила глаза.

Вот сейчас откроет — и всё станет по-старому, как всегда бывало. Мама скажет: «Что ты днем валяешься? Не заболела ли? Садись скорей обедать. Я только забежала… некогда мне, дочушка». Весело напевая, мама загремит в шкафу посудой, и Аня живо слезет с печки и будет ей помогать накрывать на стол.

Мама звеньевая. Ее овощеводческое звено всё время идет впереди. Раз на собрании председатель колхоза сказал: «Спасибо вам, Евдокия Ивановна». Это он маме так. А все называют ее просто Дуня. Вместе с другими ребятишками Аня пробралась в контору, где шло собрание, и слышала…

С зажмуренными глазами Аня шевелит губами, беззвучно произнося: «Спасибо вам, Евдокия Ивановна». Ей нравятся эти слова. Она представляет, как всё будет дальше. Они с мамой сядут обедать. Аня выпьет полную кружку топленого молока. А потом побежит на улицу… И никаких немцев!..

Аня осторожно открыла один глаз, потом другой. Над ней знакомый выбеленный известкой потолок. По его полю извивается тонкая трещина. Дальше на стене висит связка репчатого лука. Ну, что же? Всё как полагается…

Глянула Аня с печки вниз, и ее круглое, румяное личико горько скривилось и защипало от слез глаза…

Немец сидел на прежнем месте и с довольным видом вытирал пальцы маминым вышитым полотенцем.

Подошла к столу мама, тихо спросила:

— Кончили? Можно убрать?

Лицо у мамы бледное, глаза опущены. Спросила, как выдавила из себя, и снова губы у нее сомкнулись плотно-плотно.

Немец кивнул головой и длинно якнул:

— Я-а-а!

Мысленно Аня передразнила: «Я-а-а! Бя-а-а! И говорить-то не умеешь. Хуже барана!» Хорошо бы плюнуть фрицу на голову! Но Аня все-таки удержалась от плевка. Она уже понимала, что, если плюнуть, за это могут избить маму. Этой осенью Ане пошел десятый год.

И потекли дни…

Всю их жизнь теперь можно было определить одним словом: «Нельзя!»

Нельзя играть на улице в пятнашки, в «классы». И бегать по улице нельзя. Да и вообще на улицу выходить нельзя. На знакомой улице полно фрицев. Хлещет в воздухе лающая речь. Ане кажется, что фрицы всё время ругаются.

Противно рычат мотоциклы. Под горкой стоят танки, огромные, серо-зеленые, угластые. На улицах одни фрицы. И мама за дверь не велит выходить. Нельзя!

Выглянешь в оконце — виднеется гора. Густые заросли орешника покрывают ее, как курчавая шерсть овцу. Возвышаясь над орешником, шелестят золотыми листьями березы и осины. Хорошо там на горе! Воздух чистый, ветерок… А орехов-то сколько!

Сидя у окна, Аня отчетливо представляет себе белые орешки, тесно сидящие в зеленых с резными краями чашечках, и ей хочется плакать.

Милая гора! Но гулять по ней, как бывало, уж и вовсе нельзя. Туда вползли, как ящерицы какие поганые, немецкие орудия. Сквозь зубы мама шепчет: «По Ленинграду бьют, проклятые!»

На гору фрицы никого не пускают. Нельзя!

В школу ходить тоже нельзя. Аня уже проучилась в первом классе, теперь ей надо итти во второй, но нельзя: нет школы.

Песни петь нельзя. А как Аня любила распевать во весь голос:

А теперь за эту песню могут на месте застрелить. Нельзя петь любимые, хорошие песни. А других Аня не знает. Значит, совсем петь нельзя.

Галстуки красные пионерам носить нельзя. Фрицы их видеть не могут, от злости стрелять начинают.

Папины карточки, и те мама спрятала: завернула в клеенку и еще в тряпку и зарыла в погребе, в дальнем уголке.

Папа у Ани был трактористом. А как началась война, он ушел на фронт. Только одно письмо от него успели получить. Но из него и узнали, что папа теперь стал танкистом.