Морской волчонок(изд.1990), стр. 22

Но с каждой минутой я все больше мечтал о свете. Трудно описать, что испытываешь в полной темноте. Только теперь я понял, почему подземная темница всегда считалась самым страшным наказанием для узника. Неудивительно, что люди выходили оттуда седыми и что самые чувства изменяли им. Трудно переносить кромешную тьму в течение долгого времени. Свет начинает казаться основой человеческого существования.

Мне казалось, что, будь я заключен в светлом помещении, время прошло бы вдвое скорей. Казалось, темнота вдвое увеличивает продолжительность заключения и как нечто вполне материальное сдерживает колеса моих часов. Беспросветный мрак! Мне казалось, что я страдаю только от него и что проблеск света меня мгновенно бы вылечил. Иногда мне вспоминалось, как я лежал больной, в бессоннице, считая долгие мрачные часы ночи и нетерпеливо дожидаясь утра.

Так, медленно и тоскливо, шло время.

Глава XXXIII

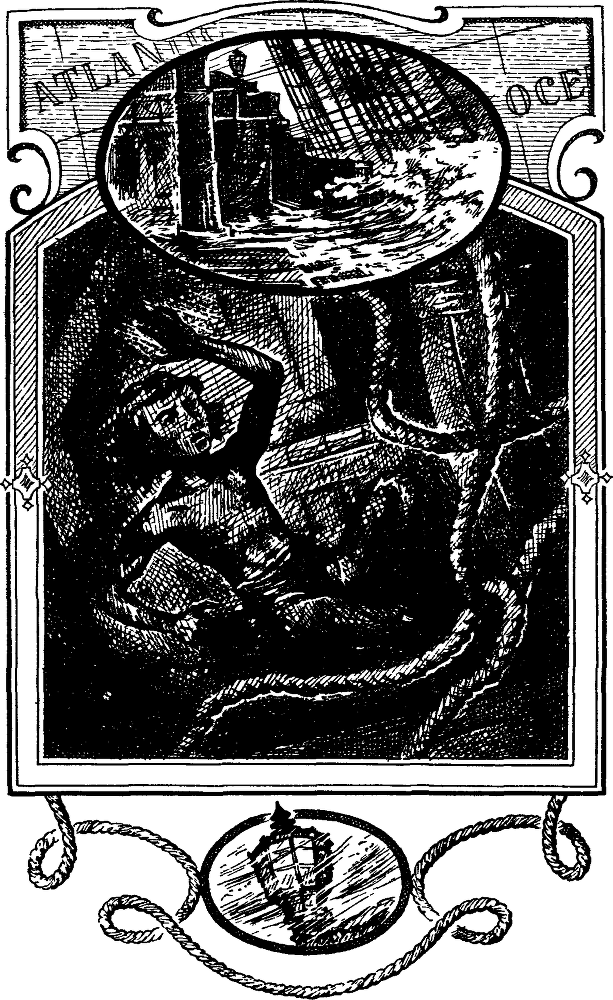

БУРЯ

Больше недели провел я в этом томительном однообразии. Единственным звуком, доходившим до меня, был шум волн надо мной. Я нарочно сказал «надо мной», потому что я находился в глубине, далеко под поверхностью моря. Иногда я различал и другие звуки, например глухой шум тяжелых предметов, передвигаемых по палубе, а в тихую погоду — колокол, зовущий людей на вахту. Звук колокола я слышал только при полном штиле, да и то он доходил до меня заглушённым. Я прекрасно мог отличить штиль от других состояний погоды. Я различал легкое волнение при небольшом ветре, более сильное волнение при свежем ветре, наконец, бурю — как если бы я находился на палубе. Покачивание корабля, скрип балок говорили мне о силе ветра и о погоде. На десятый день началась настоящая буря. Она продолжалась два дня и ночь. Буря была свирепая, шпангоуты так скрипели, что казалось — они сломаются; по временам мне чудилось, что корабль распадается на куски, огромные ящики и бочки со страшным треском колотились друг о друга и о стенки трюма. В промежутках я ясно слышал, как могучие валы обрушивались на корабль с таким ужасным грохотом, как будто по оснастке изо всех сил били тяжелым молотом или тараном.

Я не сомневался, что судно может пойти ко дну: можете представить себе мое положение. Нечего говорить, как страшно мне было, когда я думал о том, что корабль может опуститься на дно, а я, запертый в трюме, не имею возможности ни выплыть на поверхность, ни вообще пошевелиться. Еще больший страх сковывал мои члены. Может быть, я не так боялся бы бури, если бы был на палубе.

Как назло, тут начался у меня новый приступ морской болезни, — так всегда бывает с теми, кто в первый раз плавает. Первая буря всегда возбуждает морскую болезнь — и с той же силой, с какой та возникает обычно в первые двадцать четыре часа путешествия.

Сорок часов продолжалась буря, пока море не успокоилось. Я это определил так точно потому, что долго не слышал характерного звука от движения корабля по воде. Ветер прекратился, но корабль все еще качался, бочки и ящики трещали, как и раньше. Это была мертвая зыбь, которая постоянно следует за сильным волнением и которая не менее опасна для корабля, чем буря. При сильной зыби иногда ломаются мачты и корабль переворачивается — а это самая страшная катастрофа для моряка.

Зыбь постепенно прекращалась, пока, через двадцать четыре часа, море не стало еще более спокойным, чем было до бури: корабль скользил, как по зеркалу. Приступы морской болезни уменьшились, мне стало немного лучше. Но за такой долгий срок я совершенно измучился и, обессиленный, задремал.

Однако сны мои были еще мучительнее, чем явь. Мне снилось то, чего я так боялся несколько часов назад: будто я утонул именно так, как предполагал, — стиснутый в узкой норе, не имея возможности выплыть. Снилось мне, что я лежу на дне моря, что я мертв, но не потерял сознания, а, наоборот, могу видеть и чувствовать. И вот я вижу ужасных зеленых спрутов и громадных крабов, ползущих ко мне и шевелящих своими громадными клешнями. Они хотят растерзать меня и насытиться моим мясом! Один из крабов, самый большой, страшный, полз прямо на меня. Я ясно чувствовал, как он карабкается по моей руке. Я ясно ощущал его холодное прикосновение, его жесткие лапы на моих пальцах, но я не мог пошевелить рукой. Вот он вскарабкался на запястье, ползет по руке, подбирается к лицу. Я понимаю, что он хочет вонзить мне клешню в горло, но ничего не могу сделать. Ни один мускул у меня не движется. Ведь я утонул, я мертв. Вот он уже на груди… У горла… он душит меня!

Я с криком проснулся и выпрямился на своем ложе. Я поднялся бы на ноги, если б мог выпрямиться. Но места не было; ударившись головой о дубовую балку, я пришел в себя. Сознание вернулось ко мне.

Глава XXXIV

ЧАША

Я прекрасно сознавал, что это был сон, что никакой краб не мог взобраться мне на руку, и, несмотря на это, не мог отделаться от впечатления, что какое-то живое существо проползло по мне, краб или что-нибудь другое. Я все еще ощущал жжение на обнаженной груди и руке, словно по ним пробежал зверек с когтистыми лапками.

Я размахивал руками и хлопал ладонями по шерстяному покрывалу, стараясь поймать живое существо.

Спросонья я все еще думал, что это краб. Но потом я понял нелепость этой догадки. Каким образом мог краб попасть сюда? А впрочем, почему бы и нет? Краб мог жить в трюме корабля; его могли сюда занести случайно, вместе с грузом. А может быть, кто-нибудь из матросов принес его для забавы, а потом пустил его в трюм, где он мог пристроиться в одной из бесчисленных нор и щелей в досках. Пищу он мог найти в стоячей воде под полом или среди мусора.

Но, поразмыслив, я отбросил и эти предположения. Крабов я мог видеть только во сне. Нет такого краба, которого я не мог бы поймать руками, а ведь я ощупал каждый сантиметр моего покрывала и ничего не нашел. Краб мог бы удрать только через две щелки, те самые, которые я сразу же ощупал, как только проснулся. Он не мог двигаться так быстро. Нет, никакого краба здесь не было! Но кто-то карабкался по мне; я в этом был уверен.

Некоторое время я размышлял. Но скоро неприятное ощущение исчезло. Вовсе не удивительно, что мне приснилось именно то, о чем я все время думал, пока бушевала буря.

Я ощупал часы. Оказалось, что я спал около шестнадцати часов! Конечно, в этом виновата морская болезнь. Я был очень голоден и не мог удержаться от искушения съесть больше, чем мне полагалось. Я уничтожил целые четыре галеты. Ничто не порождает такого аппетита, как приступ морской болезни. Четыре галеты едва насытили меня. Только боязнь остаться без пищи удержала меня от дальнейшего пиршества. Я мог бы съесть в три раза больше.

Жажда также разыгралась, и я выпил тройную порцию. Водой я не так дорожил, как едой, рассчитывая, что мне в избытке хватит питья до конца путешествия. Одно только меня беспокоило: когда я пил воду, я очень много разбрызгивал и проливал. У меня не было никакого сосуда, я пил прямо из отверстия в бочке. К тому же это было неудобно. Я вынимал затычку, и сильная струя била мне прямо в рот. Но я не мог пить без конца, мне нужно было перевести дыхание, а в это время вода обливала мне лицо, платье, обливала всю каморку и уходила попусту, пока я всовывал затычку обратно.

Где взять чашку?

Сначала я подумал о башмаках, которые праздно валялись около меня, но подобное применение обуви мне претило.

Сгорая от жажды в начале путешествия, я напился бы из чего угодно, но сейчас, когда воды было вдоволь, я хотел пить с удобствами. Грязную посуду можно вымыть, и лучше пожертвовать некоторым количеством воды, чтобы отмыть башмак, чем терять ее всякий раз при питье.

Я уже собирался пустить в дело башмак, когда лучшая мысль пришла мне в голову — сделать чашку из материи. Я заметил, что это сукно не пропускает воды. Вода, брызгавшая из бочки на мое суконное ложе, оставалась на нем, и, ложась спать, я выплескивал ее из складок материи, как из стакана. Вырежу кусок сукна, сверну из него подобие чаши и буду ею пользоваться.