Один Рё и два Бу, стр. 30

— Искусство проверяется мыслью, — проговорил Дандзюро, — напряженная мысль распутывает сети чувств и освобождает творца.

Это так, это так, и все мы это знаем. Нашей внутренней силой неослабно держим мы внимание зрителей. Но Корэдзуми не способен ничего удержать, так связан он сам разрушительной силой своих страстей.

Дандзюро неожиданно рассмеялся и сказал:

— Остается нам с тобой создать крыс, чтобы перегрызли веревки.

— Как это? — спросил Юмэй.

— Ты знаешь историю мальчика Ода из семьи Тойо?

— Никогда не слышал этого имени.

— Тогда слушай.

РАССКАЗ ДАНДЗЮРО: КАК КРЫСЫ ПЕРЕГРЫЗЛИ ВЕРЕВКИ

Если бы сделать из этой истории пьесу, мой сын мог бы танцевать роль Тойо Оды — такой же он стройный и глаза красивы и задумчивы. Нужно будет еще подумать об этом.

Семья была бедная — крестьяне, хотя в прежнее время были в роду Тойо поэты, садоводы и живописцы. Думаю, Ода был младший сын, иначе родители едва ли расстались бы с ним.

Отчего мальчика отдали в монастырь? Наверно, он был непригоден для тяжелых сельских работ. А может быть, родители увидели, что он не похож на других детей, и не было у них другой возможности дать ему образование. Маленький Ода стал послушником в монастыре.

Я не знаю, какой проступок навлек на него гнев настоятеля, но это можно придумать. Вообрази жаркий, влажный день, и настоятеля мучает жажда. Он посылает Оду вскипятить чайник. Он напоминает ему: не забудь как следует взбить веничком чай, чтобы образовалась густая пена. Последний раз чай был невкусный.

Ода выходит на террасу, садится на корточки мелет чайный порошок. Ручная мельница мерно постукивает. В ветвях деревьев громко стрекочут цикады.

Ода поднимает глаза и смотрит в белое от жары полуденное небо. Вдали бледно-серые, чуть намечены верхушки гор, такие прозрачные, что сквозь них виден воздух.

Руки Оды перестают вертеть рукоятку мельницы. Он сидит неподвижно, подняв лицо, смотрит на дальние горы. Мельница смолкла, цикады затихли. Белый как бумага, безмолвный мир. На первом плане темный, черный, изогнутый, будто изломанный, куст. Нагретый воздух колышется, густой, как морская рябь. Высоко вдали смутные очертания горы…

И вдруг этот мир рушится.

Настоятель содрогается от злобного крика. Дрожат полные щеки. Тяжелые четки сползли с плеча и со стуком упали на пол. И одновременно начинаются удары колокола: чин-кон-кан!..

— Бездельник! Ты хочешь моей смерти! Долго ли ждать мне и не дождаться чашечки чая?

Чин-кон-кан! Чин-кон-кан!

И Ода, оглянувшись, видит, что уже настал вечер и день прошел, пока он сидел неподвижно, глядя на далекие горы.

Приходится удивляться терпению настоятеля.

Если я напишу эту пьесу, я буду играть роль настоятеля — халат с широкими рукавами. Морщины на лице подчеркнуты. Маленькая шапочка монаха…

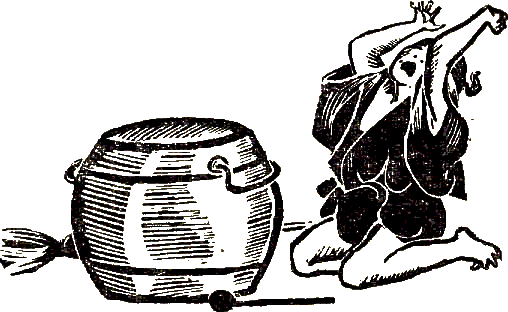

За проступком следует наказание. На всю ночь Ода привязан к столбу в пустом храме. Жесткие веревки опутали его и впиваются в тело. Как больно и страшно. Ода плачет, и слезы льются потоком, как вода из источника. Пол храма покрыт густым слоем пыли. Слезы растворили ее, и во впадине камня, будто тушь в тушечнице, темная жидкость.

И что-то шевелится, что-то шуршит в тишине и чуть слышно стучит, будто множество лапок с острыми коготками. Крысы? О, если бы это были крысы, и пришли и перегрызли веревки!

Нет, все смолкло. Это не крысы. Это ветка дерева терлась о решетку окна.

— Если нету крыс, я сам их придумаю.

Руки связаны за спиной, но ступня ноги свободна. Ода окунает в лужицу большой палец ноги и рисует им крысу. И вдруг задрожали усики, длинная мордочка сморщилась, принюхиваясь, глазки вопросительно смотрят на Оду.

— Освободи меня, — приказывает Ода, и крыса отделяется от пола и начинает грызть веревку.

Но ей неудобно. У нее нарисована только левая сторона, правого бока у нее нет — она не может повернуться.

Ода рисует новых крыс — все в разных положениях, и только закончит одну, как она, вскочив, принимается грызть веревки. На грязном полу остаются белые пятна, очертания оживших крыс, будто дыры на бумаге, из которой вырезали фигурки.

Веревки перегрызены. Ода свободен, и только поднялся и потянулся, чтобы расправить затекшее тело, как входит настоятель. Крысы метнулись и упали на пол, каждая на свое место. Только одна не успела лечь как следует, и на полу вокруг нее чуть сдвинутый белый ободок.

Начинается танец, выражающий изумление настоятеля и монахов, а затем их восторг при виде нарисованных крыс.

Здесь пьеса кончится, но Тойо Ода прожил еще много лет и стал знаменитым художником. Когда он поехал на запад, за море, чтобы ознакомиться с трудами других художников, его всюду встречали с восхищением, и, провожая на корабль, который должен был его отвезти домой, друзья подарили ему столько шелка и бумаги для картин, что корабль был подобен горе снега. Так Оде дали прозвище Сессю — корабль снега. Под этим именем его слава длится уже без малого триста лет…

— Сессю? — сказал Юмэй. — Это имя я знаю. И я видел его картины. Это несравненный художник и лучший во всей стране. Благодарю тебя за рассказ. Но как мне быть с Корэдзуми?

НОЧЬ В БАШНЕ ЯГУРА

Было уже почти совсем темно, когда два молодых актера из самых последних — из тех, которых зовут «лошадиные ноги», потому что, прикрытые каркасом из дерева и материи, изображают они лошадей, — когда эти два актера поднимались по шаткой лесенке к башне Ягура, украшающей фасад Ямамура-дза. Если бы было там немного посветлей, узнали бы вы в них Ханроку и Корэдзуми. В руках они несли ведра с водой, метлу с длинной ручкой и пучки нарезанной лентами бумаги.

Корэдзуми то и дело оглядывался через плечо и, видно, чтобы придать себе храбрости, во весь дух насвистывал песенку. Ханроку продекламировал:

— Я не могу понять тебя, — заговорил Корэдзуми. — Посланы мы сюда по страшному делу, а ты совсем не боишься.

Ханроку повернулся к нему, скорчил свирепую гримасу и проговорил:

— Ничего тут нет страшного. Просто грязная и скучная работа. К тому же я все заклинания знаю наизусть. Мне злые духи все равно что комнатные собачки.

И вдруг завыл:

— О, перестань, умоляю тебя, — прошептал Корэдзуми.

Но Ханроку, будто нарочно, запел еще громче:

Засмеялся и сказал:

— Что тебе кажется таким страшным?

— И не стыдно тебе быть таким трусом? В театре упали сборы, нас послали убрать и вычистить башню Ягура, чтобы умилостивить злых духов. Мы их сейчас выгоним и выметем — чисто внутри, чисто вовне! Идем, не то задержимся там до утра.

— А вдруг они покажутся нам? Глаза красные, как вишни, и горят в темноте. Я знал одного человека, которому являлись тени убитых им людей и так преследовали его, что чуть не свели с ума. Никакой отваги в нем не осталось, такое стал ничтожество, хуже истрепанной сандалии. Возможно, что это были угрызения совести, а вовсе не духи. Но он даже узнавал их мертвые лица.

Ханроку беззвучно засмеялся. Нос извивался, как болотная пиявка.

— Но ведь у тебя чистая совесть, Корэдзуми? Тебе нечего бояться? И я знаю, что ты герой, ведь не так ли? Докажи мне свое геройство, Корэдзуми, — убери один в башне. Работы совсем немного, а у меня еще разные другие дела. Я тороплюсь, тороплюсь. А завтра за твою услугу я угощу тебя чашечкой сакэ. Согласен? Если есть тут духи, ты, конечно, сумеешь свернуть им шею!