Собачья жизнь и другие рассказы, стр. 18

И тут произошло нечто неожиданное. Этот скупщик кож, Юлиус Шмейкал, вдруг встал, не дожидаясь вопроса, и проворно бросился в ноги комиссару Юргенсу.

Комиссар брезгливо отодвинулся, однако оставил допрашиваемого в лежачем положении, которое не счёл невыгодным для ведения допроса.

Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Bohmen und Mahren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет. [46]

— Пан комиссар, — всхлипывал Юлиус, — произошло недоразумение, ужасное недоразумение. Пан комиссар, вы ведь психолог, это сразу видно. Взгляните на меня, пожалуйста. Разве я похож на подпольщика? Взгляните на меня, пан комиссар. Вы знаете, в чём можно притворяться, а в чём нет. Да, я этой барышне кое на что намекал, очень легкомысленно, но только для того, чтобы она меня не особенно расспрашивала. Пан комиссар, у меня ревнивая жена. Если и любовница начнёт ревновать, то что это будет за жизнь? Рейху нужна кожа, но вы, наверное, понятия не имеете, как трудно нынче доставать её…

— Значит, вы утверждаете, — произнёс комиссар, — что встречались с присутствующей здесь Руженой Подольской только с целью внебрачных половых сношений?

— Ах, господи! — воскликнул Шмейкал. — Пан комиссар, вы так прекрасно это выразили, одной фразой! Я не сумел бы так хорошо сказать. Прямо в точку попали, пан комиссар.

— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Юргенс. — Ну, так что же было дальше?

— Пан комиссар, мне нравилась фрейлейн Подольская. Я этого не отрицаю. Она действительно прекрасно сложена. Ради неё я ходил по девять километров туда и обратно. Разве я бы это делал, если бы она того не стоила! Но не мог же я ей рассказывать, что спешу домой к ужину, или что уезжаю закупать кожу, или что у маленького Фанды корь. Это уж не та музыка. Пан комиссар, вы ведь знаете женщин. Для них эта штука куда важнее, чем для нас, только говорить им об этом нельзя. Тогда для них это будет уже не то. Им без этого никакого удовольствия нет, да и самому-то никакой радости не будет, понимаете? Пан комиссар, вы же психолог, незачем вам это… объяснять. Им нужны слова, пан комиссар, слова, вот я и говорил слова. Если каждая перед этим спрашивает: «Любишь меня?» — что же ей ответить?

Заметив, что комиссар Юргенс слушает его с выражением молчаливого и неофициального одобрения, Шмейкал осмелел ещё больше и почти весело продолжал:

— А ещё, пан комиссар, девчонка таскала мне яйца и сало первый сорт. Бывало, я не мог удержаться, отрезывал себе ломтик, вот такой тонкий, да что я говорю, ещё тоньше; а вообще-то я всё относил детям.

— Брось ломать комедию! — заорал вдруг комиссар Юргенс. — Хватит. Где рация? С кем держал связь? Даю тебе пять минут на размышление, если хочешь уйти на своих ногах. Посмотри на меня хорошенько, я не только психолог. Я так тебе морду набью, что и твоя жена, урожденная Шмидтбергер из Судет, не узнает тебя. С кем ты был связан?

Тут взгляд его упал на Ружену Подольскую в платье голубым горошком. И он увидел её детские губы, а на них каплю крови. За спиной Руженки Подольской висела большая карта Европы, утыканная флажками где-то у Дона и Волги, а сверху, чуть вытаращив глаза, смотрел Адольф Гитлер, самый крупный скупщик кож в мире.

За окном горели витражи собора и вместе с пражским гестапо, Юлиусом Шмейкалом, лопухами, тимьяном, вместе с позором и ужасом и белыми икрами девушки вращались вокруг нашего милого солнца.

От Руженки Подольской веяло кладбищенской грустью, а кровь из прикушенной губы капнула на жёлтый казённый стол. Тогда комиссар Эрих Юргенс понял, что Юлиус Шмейкал не лжёт. И он сказал себе, что не пошлёт этого человека на казнь, потому что такой годится в сотрудники.

Несмотря на то что комиссар был действительно хорошим психологом и вдобавок математиком, он и не заметил, как во вселенной всё остановилось на тысячную долю секунды. Раздался плач под звёздами, и была новая безнадёжность во времени, но не вне его. Говорят, это случается на мгновение — даже во время войн, посреди смертей, когда маленькая женщина оплакивает Это: чей-то вечный Искус (впрочем, кто знает, вечен ли он), который начинается Искушением и кончается Испытанием.

Бюст

Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

Многие люди никогда не дождутся своего бюста, хотя, собственно, жили они только ради него. Некоторые из них, более скромные, лишь в минуту душевной слабости мечтают о памятнике; но в конце концов такой мечтатель говорит себе: «Меня вполне устроит и бюст». Потом он умирает в столовой, где на концертном рояле стоит его бюст из позолоченного гипса. Голова хищно смотрит в сторону спальни или кладовой.

Некто Шупатко, заместитель лагерфюрера и тенор-любитель, однажды осенью расхаживал по стройплощадке, где ничего не строилось. Там перетаскивали камни слева направо, а потом справа налево. Впрочем, некоторые интеллигенты из числа заключенных находили в этом занятии такой же смысл, как и в любой человеческой деятельности, и это служило им утешением. Бригада носильщиков камней состояла из врагов рейха, профессиональных преступников, двух гомосексуалистов, которые не были членами нацистской партии, шести евреев-марксистов и одного здоровенного пастыря, командовавшего всеми на берлинском диалекте.

В тот день Шупатко был в прекраснейшем настроении. Однако по долгу службы он никак не проявлял этого. Свои положительные флюиды он излучал как бы внутрь, согревая ими собственное нутро.

Мир хотел видеть Шупатко стальным. Не всегда легко угодить миру, однако это необходимо. Шупатко умел это делать, имея для этого все предпосылки. На лице шрам после дуэли, узкие губы, унаследованные от прадедушки, толкователя Библии, и каменный лоб титана; что бы с ним ни случилось, у него всегда был мужественный, даже свирепый вид.

Сегодня он чувствовал себя, если выразиться по-человечески, странно. Да, странно.

Уходила золотая осень, даже в камнях было что-то трогательное. Ласковое тепло таило в себе забвение солнечного жара, утерянную сладостность лета и запах далёких садов. Было что-то благотворное в сиянии дня, это чувствовали даже самые истощенные узники, которым, честно говоря, уже нечем было и чувствовать. Одному чудился всего лишь запах яблок, другому — разлитого вина.

Шупатко пел, — конечно, про себя; он пел «Серенаду» Шуберта «Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir…» [47] — и от непонятной грусти слезы незримо наворачивались ему на глаза.

«Нет, — решил Шупатко, — сегодня не стану бить Тесарика, я не изобью этого типа, эту свинью поганую, а лишь малость постращаю. Если, конечно, его наглая рожа не выведет меня из терпенья. А девке из кухни позволю надеть платок, который она прячет, тот, голубой, — пусть накинет его и идёт к мужскому забору. Живи, шлюха».

Шупатко побледнел, так он испугался собственных мыслей.

— Это что же, тоска? — спросил он сам себя. — Was passiert denn mit mir? [48] Тоска, что ли? А может, я загниваю? Очевидно, загниваю. Но ощущение прекрасное! Теперь я понимаю, почему эти еврейские интеллигенты столько болтали о милосердии. Оказывается, оно действительно приятно, ишь хитрые свиньи, эти коммунисты и попы!

И всё время он не переставал петь. Все его чувства были невольно обращены к искусству. Шупатко-артист вылезал из мундира, привлечённый тлением осени. А может, это был просто инкубационный период гриппа, который Шупатко схватил в субботу. Пути искусства неисповедимы.

Переполненный возвышенными чувствами и бациллами, Шупатко шёл по лагерю. Но его мирское лицо оставалось высеченным из гранита.

Случилось так, что в это время некто Рышанек, рядовой заключённый, бывший скульптор, потерял очки и в отчаянии искал их в грязи.

46

Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Bohmen und Mahren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.

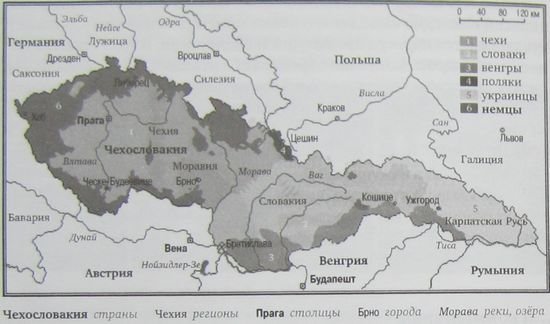

Созданная в 1918 году на руинах Австро-Венгрии Чехословакия включала в себя четыре национальных анклава — немецкий, польский, венгерский, украинский (русинский) — и две сопредельные моноэтнические области — чешскую и словацкую. Так были заложены фундаменты будущих конфликтов, и первый (по времени) из них — судетский (Судеты — область компактного проживания немцев).

Ещё при разделе Австро-Венгрии северные и северо-западные районы будущей Чехословакии (где процент немецкого населения достигал 90, в целом немцы составляли 25 процентов населения Чехословакии) пытались добиться самостоятельности или присоединения к Германии. Тогда властям новорождённого государства удалось пресечь эти попытки, но после прихода Гитлера к власти политические лидеры судетских немцев вновь потребовали объединения с Третьим рейхом. Напряжение постепенно нарастало, и в сентябре 1938 года в Судетах начались крупные беспорядки. Прага ввела там военное положение, а Гитлер заявил, что не потерпит «преступлений» чехов. Франция и Великобритания, связанные с Чехословакией договорами о взаимопомощи, 30 сентября в Мюнхене подписали с Германией соглашение (в советской историографии называемое Мюнхенским сговором), узаконившее аннексию Судет. Гитлер, которому достались не только промышленно развитые и богатые полезными ископаемыми земли, но и самая передовая по тем временам система укреплений, на этом не остановился и в марте 1939-го оккупировал оставшееся беззащитным чешское государство (Словакия в результате этого получила независимость, а венгерский анклав Подкарпатская Русь отошёл Венгрии). Чехия была объявлена германским «протекторатом Богемия и Моравия» («Bohmen und Mahren»).

Комментарий взят из главы «…и комментарии»

47

«Песнь моя летит с мольбою в тишине ночной…» (нем.)

48

Что это происходит со мной? (нем.)