Девочка и олень, стр. 38

— Надюша, хочешь кофе? — спросил отец.

— Да, хочу.

Стаканчики, поставленные на столике прямо в снег, протаяли аккуратные ячейки. Провода, протянутые из-за деревьев к небольшому ларечку, низко провисали под тяжестью снега, и время от времени с них срывались пушистые звездочки и падали в кофе.

Тишина и чистота царствовали в этот час в парке «Динамо».

На заседание президиума Академии художеств академики собирались на Кропоткинской улице в старинном особняке со стеклянным фонарем на крыше. Они отдавали пальто и шапки на вешалке старику с бакенбардами и, поднявшись по нескольким ступенькам, заходили в комнату с дубовыми панелями, где, кроме длинного полированного стола и старинных часов с фигурками коней, ничего примечательного не было. Эту комнату значительной делали сами академики. Они рассаживались вокруг стола, белоголовые, величественные, и начинался совет. Серов, Кацман, Алпатов, Лаптев — все были седые. Правда, у Лаптева, как у самого молодого академика, седины было поменьше.

Брагин переступил через порог, поздоровался кивком и, приблизившись к краю стола, где оставалось свободным его место, положил папку. Потом толкнул ее по гладкой поверхности на середину и проговорил:

— Эта папка у меня два с половиной года. Стыдно, что ее до сих пор никто не видел.

Василий Алексеевич больше ничего не сказал. Он ждал, как его коллеги воспримут рисунки Нади. Увидев, что восприняли хорошо, вздохнул с облегчением и полез под стол завязывать шнурок на ботинке.

Академики выказали немалое удивление.

— Как сохранить? Вот вопрос, — сказал Алпатов, единственный среди академиков не художник, а искусствовед.

— Сохранить будет трудно, — уныло вздохнул Кацман. — Переломный возраст может все переломать.

— Дайте мне адресок этой удивительной девочки, — потребовал у Брагина Лаптев, и все поняли, что он попытается сохранить. И все улыбнулись горячности молодого коллеги, которому было всего шестьдесят лет.

Василий Алексеевич тоже улыбнулся. Были в его улыбке привкус грусти и спокойное удовлетворение тем, что судьбой двенадцатилетней девочки занимаются академики в Академии художеств на Пречистенке, то бишь на Кропоткинской. Теперь эта улица называется так. Вспомнив старое название, он как бы на одну секундочку вернулся в свою молодость, в свое детство, и невольно сравнил его с теперешним, Надиным. Несмотря на вес свои успехи, на то, что его пингвины и сова выставлены в Третьяковской галерее, несмотря на работы, купленные Русским музеем, на мамонтов, установленных перед входом в знаменитый Берлинский зоопарк, и на многое другое, он считал себя неудачником. Всю жизнь разрывался между художественным изображением животного и научной иллюстрацией для учебников зоологии. Долгое время художники говорили на вернисажах: «Опять Брагин выставил свои наглядные пособия». А профессор зоологии Мензбир, видя, что иллюстратор его лекций пытается наделить животных характерами, в свою очередь возмущался: «Что вы мне тут развели Художественный театр?»

Василию Алексеевичу пришлось достичь немалого совершенства и в «наглядных пособиях», и в «Художественном театре», он стал академиком, профессором, заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии. И он, как никто другой, понимал, что совершил ошибку: всю жизнь делил талант на две равные части, а надо было выбрать что-либо одно…

Это был грустный итог. И, заканчивая книгу, он написал о себе в последней главе: «Вот пример, не достойный подражания».

Думая о Наде, он пожалел о том, что в его время, когда он только начинал свой путь в искусстве, когда и ему было двенадцать лет, не случилось, да и не могло случиться вот такого совета белоголовых. Тогда в Академиях художеств не происходило президиумов, посвященных воспитанию детей…

Надя сидела на качелях, старик наблюдал за ней издали. Их мысли пересекались в пространстве, становились почти материально ощутимыми, как ветер, трава и солнце. Птица опустилась на ветку яблони, и Брагину показалось, что это именно она вернула его к началу разговора, к тому, что он собирался сообщить отцу Нади.

— Ваша дочь, Николай Николаевич, — неожиданно сказал он, — не простое явление. Она гениальна. — Голос старика задрожал, и он повторил более сурово: — Гений. Я хочу, чтобы вы узнали об этом сегодня. Остальные пусть узнают потом.

— Вам так понравились ее рисунки к «Мастеру и Маргарите»? — спросил Николай Николаевич.

— Понравились, — согласился Василий Алексеевич, — но дело не в них. То, что я сказал сейчас, я смог сказать потому, что знал это давно.

— Давно? — изумился Рощин.

— Да, давно. А почему говорю только сейчас? Боюсь не успеть сказать. В другой раз. Ну что вы, Николай Николаевич, так испугались? Мне восемьдесят шесть лет, мы подводим итог, и я должен был это сказать. Ну, неужели, дорогой мой, после шести лет дружбы я не имею права на то, чтобы вы от меня первого услышали это?

Наде наконец удалось оттолкнуться рукой от столба, и она тихонько раскачивалась, воображая себя маятником Фуко, который они видели с отцом в Исаакиевском соборе. Качели подвешены над землей так же, как и маятник, и, значит, сейчас под ней Земля, Москва и Таруса медленно смещались от градуса к градусу, безостановочно, в одном ритме, как смещались и год и два столетия назад. В Ленинграде на опыте Фуко она видела, как вращается Земля, и сейчас чувствовала это вращение материков, океанов, гор и морей под собой. И она раскачивалась, раскачивалась, пересекая это движение поперек.

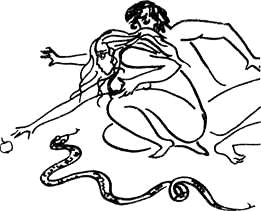

Глава XX. «Адам и Ева», «Апполон и Дафна»

Марат, Дуська и Таня должны были приехать в конце нюня. Надя позвонила им в середине июля. Трубку сразу же взял он.

— Надюш, здравствуй! Ты где?

— Я звоню вам с улицы Горького, где магазин подарков.

— Очень хорошо. Спустись вниз до угла, напротив гостиницы «Москва» остановка пятого автобуса. Садишься на этот автобус, доезжаешь до кинотеатра «Ударник» и через пять минут нажимаешь на кнопку звонка в известном тебе доме. Согласна?

— Да, — ответила она.

— Алло, алло, подожди, не вешай трубку, — крикнул Марат, — я тут варю себе суп, ты не можешь сказать: картошку кладут в горячую воду или в холодную?

— В горячую, — еще тише ответила Надя.

— Алло, я тебя плохо слышу. Куда ты пропала?

— В горячую, — повторила она громче.

— Я же помнил, что в какую-то воду кладут, чтоб хорошо разварилась. Жду тебя, Надюш.

Он вышел к своей гостье в фартуке и с поварешкой в руках. Чуточку, конечно, позировал.

— Все бросили меня, — весело объяснил вожатый. — Тетя уехала к сестре в Мичуринск яблоки есть, Таня и Дуська остались еще на месяц в Гурзуфе. Рядом с Артеком. Я там тебя часто вспоминал. Мы ходили купаться на артековский пляж. Там нас еще помнят. И тебя тоже.

Он замолчал, увидев, что Надя остановилась от него в трех шагах, не решалась подойти ближе.

— А Танина мама? — спросила она, и голос у нее перехватило.

— Туда далеко ходить обедать, — ответил вожатый, и голос у него тоже дрогнул. — Надюш, я так рад тебя видеть, что вот сейчас положу поварешку, сниму фартук и поцелую. Ты уже взрослая. Ты чувствуешь себя взрослой?

— Да, — еле слышно ответила она и попятилась. Спиной толкнула дверь в комнату, в которой никогда не была раньше. Марат приближался, и она попятилась в глубь этой комнаты. Это была столовая, обставленная темной старинной мебелью.

— Ты меня боишься? — остановился вожатый и быстро-быстро потер лоб рукой.

— Нет, — ответила Надя, не подымая глаз. — Я хочу, чтобы вы меня поцеловали. Нет, я не знаю. Как вы сами хотите…

— Я поцелую тебя, как на вокзале, — сказал Марат, — мы встретились и имеем полное право поцеловаться. Каждый гражданин Советского Союза имеет право на труд, на отдых, на образование и на поцелуй на вокзале.