Спокойствие не восстановлено, стр. 9

Диким сном, бредом представлялось происходящее.

Казалось, стоит потрясти головой, все станет на свои места: камера обернется дедовой мастерской, и Сережа окажется жив, и даже воскресная стычка с окаянным Матей из яви уйдет в небытие.

С огромным трудом вытолкнул изо рта кляп и освободился от веревок.

И только-только начал расправлять затекшие ноги, дверь камеры распахнулась, и вошел длинномордый.

– Шустер! Кто дозволил?

– Чуть не помер… – Гошка испугался, что его опять свяжут.

– Погоди, может, еще и помрешь… – пообещал длинномордый. – Это у нас проще простого. И чтоб не шуметь у меня! Чтоб тише мыши был, понял?

И поднес к Гошкиному носу огромный волосатый кулак:

– Мне оружию не надо. Одним ударом дух вышибаю…

И чтобы Гошка не почел это за пустую похвальбу и убедился, что имеет дело с человеком серьезным, ткнул – вроде бы и легонько. Гошка отлетел к стене камеры, рот его наполнился кровью.

– За что?.. – закричал и осекся, потому что длинномордый сделал угрожающий шаг.

– За язык. Он, запомни, щенок, не токмо по пословице до Киева, до могилы может довести.

Три дня просидел Гошка в холодной на воде и хлебе, которые ему раз в сутки приносил длинномордый.

Всякое передумал за эти дни Гошка. И ждал, когда его вызовет начальство и он сумеет рассказать все, что знает: назвать имя убийцы и объяснить причину убийства. «А тогда, – размышлял Гошка, – шагать Матьке на каторгу, а может, и на виселицу. Да и квартальному с длинномордым, вероятно, достанется». И репетировал то, что собирался сказать полицейскому начальству, стремясь сделать речь свою покороче, а доводы убедительнее. Днем одолевал голод, ночью – крысы. Но Гошка крепился и ждал своего часа. На четвертый день длинномордый распахнул дверь камеры:

– Выходи! И держи язык за зубами. Еще раз, щенок, попадешься, живым не выпущу!

И сапогом пнул Гошку в зад с такой силой, что тот, завывая, точно побитая собака, покатился по мокрому снегу.

В последнем взгляде длинномордого Гошке почудилось некое знание им того, что ему, Гошке, еще неведомо, но предстоит узнать, и неведомое это худого свойства.

Гошка поднялся и молча, без единого слова, ибо понимал, скажи он что-нибудь длинномордому, перепадет еще больше, поплелся к дому.

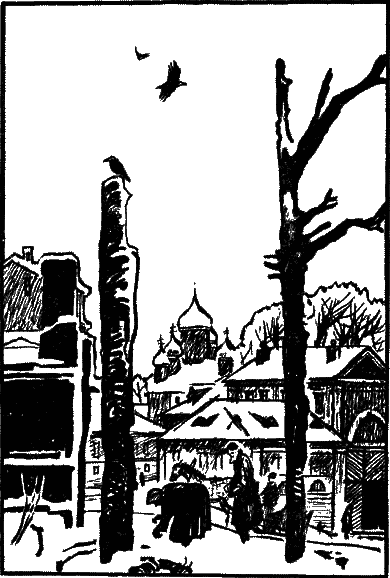

Пошатывало от слабости и перенесенных волнений. А весеннее солнышко ласково припекало, словно гладило по щекам теплой ладошкой. Встречавшиеся люди казались веселыми и беззаботными. И от жалости к себе и погибшему другу Гошка беззвучно заплакал. Слезы катились по щекам, солонили губы.

Подводило от голода живот, и Гошка заторопился домой, чтобы хоть поесть вволю впервые за трое с лишним суток. Он представлял себе жирные щи с говядиной или бараниной, сваренные матерью, и аппетитный запах, идущий от них, и прибавил шагу. Свернул с площади на Сретенку, с нее в переулок.

И увидел, что дома не было.

На его месте сиротливо под открытым небом торчала печь с трубой. Вокруг зловещим черным пятном расползалось пепелище. Все было завалено обгоревшими и полуобгоревшими бревнами. Дымились головешки. Зеваки глазели и обменивались замечаниями. По самому пожарищу бродили три скорбные фигуры, в которых Гошка узнал мать, тетку Пелагею и Мишку.

Глава 5

ХОРОША ЛИ НАСТОЕЧКА?

Дом загорелся во вторую половину ночи, в самый крепкий сон. Со всех четырех углов. Разом заполыхали крыльцо и сени. В лавке со звоном разлетелось окно, и оттуда тоже рванулось пламя. Яковлевы повыскакивали в одном исподнем и благодарили бога, что остались живы.

На счастье соседям, стояла ясная безветренная ночь. Смоляным факелом вспыхнул домишко и в считанные минуты сгорел дотла. Когда прискакали пожарники Сретенской части, что была совсем близко, красные головешки играли синими огнями. Даже любители происшествий опоздали. Собралась лишь маленькая кучка зевак. Один, почти с восхищением, заметил:

– Чисто сработано!

Яковлевы – мужики в подштанниках и рубахах, бабы в ночных сорочках, – потрясенные, стояли столбами, даже не пытались сунуться в нестерпимое пекло, чтобы спасти хоть что-нибудь из пожитков или одежды. Сухим, словно порох, деревом были набиты лавка и мастерская.

Кое-кто из соседей, охая и причитая, вынес старой одежонки и обувки – студно людям раздетым и босым на талом снегу. А тут новая песня. Подоспевший квартальный свирепо рявкнул:

– Всех в холодную!

Дед Семен оторопел:

– Господь с тобой, ваше благородие Иван Иванович! За что?! Беда стряслась, и нас же в кутузку…

– Молчать!

В Сретенской части, куда доставили Яковлевых, из потерпевших от пожара, а точнее говоря, от явного поджога, они превратились в обвиняемых. Владелец сгоревшего дома был приметно выпивши, выглядел очумело и нес околесицу:

– Сколько разов говорил: не шути с огнем, не балуй! Рази им играют? Упреждал, а они жгут и жгут… не прибирают… Разорили, анафемы каторжные, дотла…

Кто и когда шутил с огнем у Яковлевых? Что они жгли? На абсурдные и несуразные обвинения Яковлевым не позволили возразить и словом. Сказано было:

– Чтоб в двадцать четыре часа в Москве духа не было. Иначе – Сибирь! Ясно?!

– Куда яснее… – бормотал ошарашенный дед Семен по дороге из полицейской части на пепелище, которое лишь вчера было домом. Хотя ясно было только одно: убираться надо тотчас во избежание еще больших напастей. А вот отчего такие беды, дед, теряясь в догадках, ничего вразумительного в объяснение придумать не мог. Который год жил в здешних местах, поэтому, снявши чужую шапку, пошел обходить соседей, чтобы занять на долгую дорогу деньжат и одолжиться харчем. Давали, но торопливо, словно бы с опаской, точно над Яковлевыми рок навис, который своими темными крылами может задеть всякого, кто приблизится к ним.

– Будто от чумных шарахаются, – заметила тетка Пелагея озадаченно. – Ровно подменили людей.

Решено было так. Все – делать нечего – отправляются в Никольское, имение господ Триворовых. А дед тайком остается в Москве. Господам положили сказать: занедужил дед Семен от беды, годы немолодые. Как поправится, будет беспромедлительно в Никольском. На самом деле оставался дед в надежде удержаться в Москве и со временем вдругорядь вызволить семью из барщинной доли. Жительство дед должен был переменить на возможно далекое и от Сухаревской площади и от Сретенской части. Дед надеялся обосноваться поблизости от Пятницкой улицы, где издавна селились музыкальные мастера. Однако, полагая, что за ним будет глаз, отправились все вместе, будто бы держа путь в родную губернию.

Гошку, несмотря на собственные беды, все время точила мысль о домике на Арбате и о невыполненном обещании помочь с продажей скрипки. Пройдя вместе со всеми до Тверской, он передал брату мешок, болтавшийся за плечами:

– К приятелю надо забежать.

И, благо дорога, которой следовало идти, была оговорена многократно, нырнул в ближайший переулок. Крикнул на ходу:

– Догоню, не бойсь!

Без труда нашел маленький облупившийся домик, но в дверь постучал с робостью, вестей-то добрых не принес. Дверь отворила знакомая кухарка, которая, в отличие от первого раза, узнала его и приметно обрадовалась, хотя проворчала:

– Чище ноги вытирай. Убирать, чать мне приходится.

Гошка объяснил, косясь на Соню:

– Вы не глядите на мою одежку. Сгорели мы…

И торопливо, опасаясь, что его перебьют, рассказал все события последней недели, включая смерть Сережи и свои догадки относительно причастности к ней Амати-Матьки. Его выслушали с видимым интересом, причем мать с дочерью, как заметил Гошка, несколько раз переглянулись.

– Быть может, выпьешь с нами чаю? – спросила Вера Андреевна.

Гошка, польщенный таким предложением, заколебался. Было бы сказочным счастьем сесть за один стол с Верой Андреевной и Соней. Однако Гошка боялся, что его длительное отсутствие встревожит родных, а кроме того, опасался допустить оплошность за чаем.