Миллион лет до любви, стр. 15

— Мы не снижаем его заслуг, но великий сказочник мог ошибаться, — говорил Иван Артурович. — На то и существует наука, чтобы исправлять ошибки великих сказочников.

Но Татьяна Сергеевна отвергла научный метод, и вот на экране замерзшая Ласточка ожила. Однако не надолго: словно почувствовав, что она приходит в себя, Крот Фердинанд возвращается, и Ласточка поспешно замерзает. Крот Фердинанд опять показывает ее Дюймовочке и уходит, но лишь только он скрывается в своем подземелье, Ласточка снова оттаивает, и Фердинанд появляется в третий раз (третий дубль). Он показывает Дюймовочке замерзшую Ласточку и опять удаляется, словно и не подозревая, что тут без него произойдет, а Ласточка начинает привычно оттаивать, видимо, в надежде, что Крот больше не вернется.

И он не возвращается (все-таки сбываются надежды!). Не потому, что ему надоело или лень возвращаться, а потому, что кадр имеет три дубля. Четвертого дубля нет.

Потом идут в бой жуки, чем-то отдаленно напоминающие индейцев. Горстка майских жуков выступает против несметной армии саранчи и теснит ее, обращая в паническое бегство. У Ивана Артуровича на этот счет свое мнение, но саранча отступает, Ласточка оттаивает, а режиссер смотрит на это невозмутимо и даже одобрительно, принципиально не желая считаться с наукой.

Саранча падает сотнями, а может быть, тысячами, и, кажется, победа близка, но павшие снова встают и обращаются в бегство. Как ее жуки ни теснят, как ни сокрушают смертельными ударами, саранча упорно встает и обращается в бегство, и от этого упорства кажется непобедимой не меньше, чем жуки…

Зрители последнего сеанса давно уже спали, а в их кинотеатре шел еще один, самый последний сеанс, на котором можно было увидеть то, что не увидишь ни в каком кинофильме, что можно увидеть только во сне (так что хорошо, что зрители спали).

Бодрствующему зрителю трудно угодить. Есть такой телевизор-автомат: бросаешь монету, и женщина на экране начинает стремительно раздеваться. Но в самый решительный момент она останавливается и на экране появляется надпись: «Бросьте еще монетку». Вы бросаете, и женщина начинает стремительно одеваться.

Зритель, конечно, недоволен. Он даже склонен сделать обобщение относительно правды в искусстве. Мол, правда в искусстве никогда не обнажается до конца, она только глотает монетки.

Напрасно зритель обижается. В жизни правда обнажается тоже не всегда, но если хорошенько присмотреться, можно ее увидеть.

Вот добро борется против зла, обращает его в паническое бегство. Зло падает под сокрушительными ударами добра, но тут же встает и обращается в бегство. И снова падает, и снова обращается в бегство. И снова, и снова обращается в бегство…

— Ну, что ж, — говорит режиссер, — давайте еще раз посмотрим эпизод с Ласточкой.

Бедная Ласточка! Опять ей оттаивать и опять замерзать!

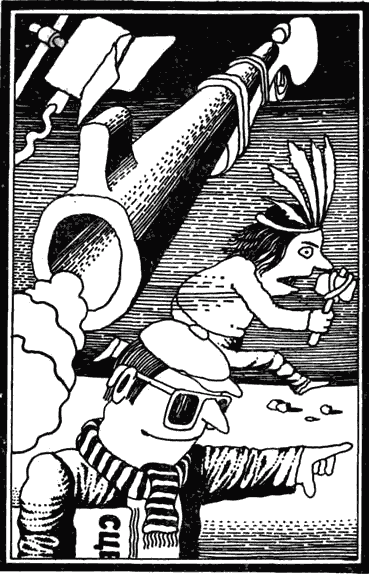

Глава 26. «Вперед, храбрые Делавары!»

Вопреки теории и практике ведения войн, вопреки всякой логике военных действий, обе враждующие армии имели общего главнокомандующего, который расположился на своем командном пункте так, чтобы противники могли слышать его команду, чтобы им было ясно, кому в данный момент отступать, а кому идти в наступление. Таким образом, боевые порядки были в высшей степени боевыми порядками, и беспорядочность и стихийность, столь частые при столкновении враждующих армий, были здесь совершенно исключены. Это тем более заслуживает одобрения, что армии не были регулярными армиями, а представляли собой мало поддающиеся регулированию полудикие индейские племена. Пока что противники сдерживали страсти и, в ожидании приказа общего главнокомандующего, разговаривали о вещах, имеющих весьма отдаленное отношение к индейским проблемам. Тот из делаваров, в прекрасном и мужественном облике которого обитатели далекого пансионата «Лесоруб» лишь с большим трудом признали бы своего заведующего хозяйством, говорил собеседнику:

— Слышь, Зверобой, ты тоже чувствуешь, как ты растворяешься во вселенной?

К ним подошел пожилой гурон, в котором смутно угадывались черты работника тира. Военная форма индейского племени преобразила старшину: в этой армии почти не одевали солдат, но зато усиленно их гримировали. Быть может, индейцы потому и расписывали себя до неузнаваемости, что им стыдно было ходить в таком неодетом виде, — к такому выводу пришел старшина, впервые проникшись заботами краснокожих. Эта точка зрения отличалась от точки зрения администрации, видевшей в индейских костюмах экономически прогрессивный метод, поскольку человека всегда легче раскрасить, чем одеть.

— Растворяюсь ли я? Ты бы короля Лира сыграл. Там бы ты растворился…

Хозяин Леса, несколько изменив облик по сравнению с тем, какой он имел в картине «Дюймовочка», чтобы достойно сыграть Лесного Хозяина, уже предвкушал, как он крикнет:

— Вперед, храбрые делавары! На трусливых гуронов — вперед!

Он был готов обратиться с этим призывом к делаварам, но втайне вынашивал еще одну фразу, с которой собирался обратиться к гуронам. Эту фразу он вынес из фильма «Дюймовочка», чтобы внести в качестве своего вклада в общий, но уже ставший для него личным котел. Пусть только начнется битва, пусть появится первый гурон, Хозяин Леса тут же его оглушит хорошо отработанным возгласом:

— Опять ты здесь! Только тебя здесь не хватало!

Это будет его творческий сюрприз режиссеру, который не оставил его без роли, когда он, казалось бы, уже сыграл свою роль.

Дублер Приблудного Пса Игнатия, успевший после Игнатия побывать дублером Крота Фердинанда, в настоящее время пребывал в благородной роли одного из индейских вождей, соединяя природную индейскую молчаливость с молчаливостью своей дублерской профессии. Но он помнил слова Игнатия: «Всякий капитал вырастает, если он вложен правильно. Так и душа: если ее в хорошее дело вложить, она растет и становится очень большой, а в мелком деле душа мельчает».

Дублер пытался определить, выросла ли у него душа после того, как он вложил ее в Приблудного Пса Игнатия. Наверно, немножко выросла. А после Крота Фердинанда? Когда дублируешь других, многим приходится отдавать душу, и хорошо, если она от этого вырастает. А то отдаешь, отдаешь, а там смотришь — и отдавать нечего…

«Меня больше нет», — сказал себе Большой Змей, подавляя робкую мягкость Бобра, и почувствовал, что он растворяется в делаварах. Кровь в его жилах побежала быстрей, и он подумал о жестокой судьбе своего племени. Оно боролось не столько за независимость, сколько за зависимость не от французов, а от англичан. Так же, как гуроны боролись за зависимость от французов. Так же, как он, Большой Змей, борясь за независимость от жены, в то же время боролся за зависимость от другой женщины. Ему стало грустно. Он почувствовал, что его больше нет, что он растворяется во всех этих женщинах, во всем, что было когда-то близко ему, в каждом своем ощущении, в каждой радости и тревоге. Во всем, с чем он в жизни соприкоснулся, он растворил частицу себя — и его больше нет и не будет никогда во вселенной… Во всей вселенной… Никогда и нигде…

— Змей, — сказал Зверобой, — вспомни, как умирали герои Шекспира!

Войска делаваров и гуронов равнодушно поглядывали по сторонам. Они могли смотреть куда угодно, не хмуря бровей и не обжигая противника взглядом. Массовка, общий план, — разве тут отличишь любовь от ненависти? Для любви и для ненависти необходим крупный план.

В это время прозвучал приказ общего главнокомандующего:

— Приготовиться к съемке!

Друзья разделились на два враждебных лагеря. Прямо перед собой отставной старшина видел Большого Змея, который смотрел на него без всякой ненависти, добрыми, ласковыми глазами Бобра Са-муэля.

— Перед вами враг, — объяснял Змею режиссер. — Не друг, не закадычный приятель, а враг.

Большой Змей не видел врага в работнике тира. Тем более, что за время съемок Кузьминич успел сблизиться со старшиной и если не полюбить его, как кого-нибудь, скажем, другого, то, по крайней мере, проникнуться к нему дружеским расположением.