Все мы не красавцы, стр. 10

Слава замолчал. Я тоже молчал, потрясённый. Мы так посидели, неподвижно. Потом Слава вдруг взял белый бидон, заглянул и говорит оттуда гулко:

— Что это там бултыхается в темноте?

— Квас.

— Можно?

А сам уже пьёт.

— Ну, всё, — говорит, — а теперь спать.

Пошли мы в комнату. Легли валетом. Слава сразу заснул, а я лежал думал. Луна вышла, светло стало. И вдруг Слава, не открывая глаз, встаёт так странно, вытянув руки, и медленно идёт! Я испугался — и за ним.

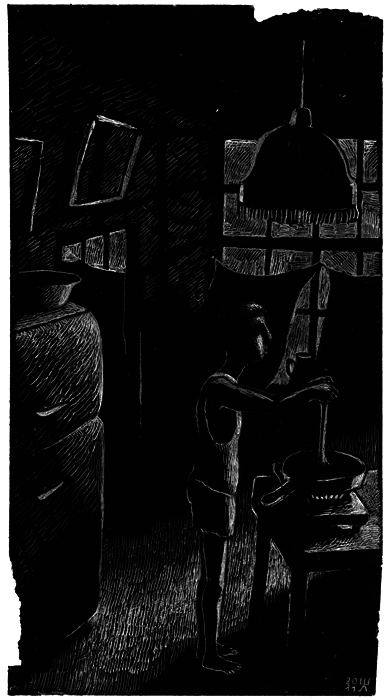

Вышел он из комнаты, прошёл по коридору и на кухню! Так же медленно, с закрытыми глазами, берёт сковороду, масло, ставит на газ, берёт кошёлку с яйцами, начинает их бить и на сковороду выпускать. Одно, другое, третье… Десять яиц зажарил и съел. Потом вернулся так же, лёг и захрапел.

Смотрю я на него и думаю: вот так! Всегда с ним удивительные истории происходят. Это со мной — никогда. Потому что человек я такой — слишком спокойный, размеренный. А Слава — человек необычный, потому и происходит с ним необычное. Хотя, может быть, конкретной этой истории с рублём вовсе и не было. Или, может, было, но давно. Или, может, ещё будет. Наверно.

Но, вероятнее всего, он рубль свой кому-нибудь просто одолжил. Попросили — он и дал, не раздумывая. Он такой. А историю эту он рассказывал, чтоб под неё непрерывно есть. Видно, очень проголодался. Будто б я и так его не накормил! Ведь он же мой друг, и я его люблю. Мне все говорят: тоже, нашёл друга, вон у него сколько недостатков. Это верно. Что есть, то есть. Вот ещё и лунатиком оказался. Ну и пусть! А если ждать всё какого-то идеального, вообще останешься без друзей!

Все мы не красавцы.

Как-то я разволновался. Сна — ни в одном глазу. Вышел на улицу, сел на велик и поехал. Луна светит, светло. И гляжу я — на шоссе полно народу! Вот так да! Мне всё — спи, спи, а сами — ходят! И ещё: подъезжаю обратно, вдруг какая-то тень метнулась, я свернул резко и в канаву загремел. Ногу содрал и локоть. Вылезаю и вижу — бабушка!

— Бабушка, — говорю, — ну куда годится: в семьдесят лет, в два часа ночи — на улице!

— Ночь, — говорит, — нынче очень тёплая. Не хочется упускать. Не так уж много мне остало

сь.

Вошли мы в дом, и вдруг вижу — опять по коридору Слава бредёт — руки вытянуты, глаза закрыты. Я даже испугался: сколько же можно есть?

А он — на кухню, посуду всю перемыл, на полку составил и обратно пошёл и лёг.

Набережная Фонтанки

I. Осень

Только приехал после каникул, неделю проучился и сразу — хлоп — заболел ангиной.

Глотать не могу, говорить не могу. Только и могу, что горло полоскать. Фиолетовой марганцовкой. Настойкой из эвкалиптовых листьев.

Но самый кошмар — это над горячей картошкой дышать. Кладут тебя лицом на кастрюлю, подбородком на ручку, а сверху ещё двумя тулупами накрывают, и дышишь ты этим картофельным паром, а по лицу пот льётся.

И вот сижу я в этом пару, и вдруг Самсонова голос слышу — издалека, глухо:

— Санька, привет! Ты где?

— Здесь, — отвечаю, — здесь я.

— Вылезай!

— Да нет, не могу. Нельзя мне это. Ещё полчаса париться. Ну, чего там нового, снаружи?

— У нас в школе вечер в субботу, — говорит.

— Н-у-у?!

— Придёшь?

— Жив буду, приду.

— С кастрюлей?

— С кастрюлей, а как же. Эй, — кричу, — бабка!

— Чего? — бабушка входит.

— Давай, — кричу, — лечи меня интенсивней! Мешок картошки заряжай! Горчицы в носки! Да ещё пусть пару эвкалиптов обдерут.

Вот и суббота пришла.

Оделся я, как на лыжи, — две рубашки, свитер, горло забинтовано — головы не повернуть. Вышел на улицу, а там темно, пусто и как-то качается всё.

«Да, — думаю, — весельчак номер один, красавец». Сворачиваю за угол, а у школы толпа. Но я, слава богу, не первый год здесь — через двор, через комнату нянечки нашей, Анны Филипповны. Сидит она на диване, чай пьёт.

— Здравствуй, Горохов. Чайку?

— Да нет, спасибо. Мне на вечер надо.

— Иди, иди. Тут уж до тебя человек двести прошло. Открываю дверцу и прямо в спортзал. А там жара, толкучка, оркестр надрывается, а лица у всех красные, весёлые.

Залез я на шведскую стенку и глянул.

«Неужели, — думаю, — она не пришла?»

И сразу чувствую, как у меня температура поднялась.

Объявляют дамский танец.

А она оказалась рядом. И берёт меня за рукав. Вышли мы на середину — все меня сразу увидели.

— О, — кричат, — Горох! Живой!

А среди учителей стон пронёсся.

Танец быстрый, сложный. Молчу, только пот ручьями льётся. Если бы не она, пропал.

— Это вы, — смеётся, — должны с кастрюлей прийти?

«Ну, — думаю, — Самсонов и негодяй!»

Я, конечно, знал, что она ему тоже нравится, но такого не ожидал!

— Да, — говорю, — конечно.

— А я, — смеётся, — ещё больше бы вас уважала. Мне такие люди нравятся.

— А?

— Такие люди. Делают всё, как надо, — смейся не смейся.

— А.

И лоб о плечо вытер. А она танцует и в глаза смотрит прямо, весело, дружелюбно. Совсем не тяжело с ней. Не то что наши девчонки — стоят в углу, поглядывают, пошепчутся, прыснут и опять стоят.

— А я, — говорю, — из-за вас на вечер пришёл.

— А я, — отвечает, — из-за вас.

— Я, — говорю, — сразу заметил, как вы в школе появились. Из другого места приехали, да?

— Нет, почему. Из другой школы.

Танец кончился, началась толкучка, я отвёл её на место, за роялем. Там мы и сидели.

Только замечаю: жара сильнее стала, а шум громче, и совсем не разобрать ничего.

— Ох, — голос её слышу, — какой вы горячий. Домой надо. Пошли, я вас доведу.

— Да нет, — хриплю, — это я вас должен провожать. Вышли мы, а на улице я совсем раскис, и, главное, ноги очень слабые, гнутся.

Пришёл я домой, вернее, она меня довела. В ушах звон. Вошёл в бабушкину комнату, сел на сундук. Жара, и всё плывет.

— Давай, — шепчу, — бабушка. Лечи меня, я заболел.

Тут всё поплыло, поплыло, закачалось, растаяло от жары, растеклось.

После этого я ещё дней десять болел. Иногда только просыпался от жары. Во рту соль, горечь. И глаза сразу устают. Закроешь их и опять засыпаешь.

Но вот однажды проснулся я в темноте. Долго лежал и всё не мог понять, — что это со мной?

А это я выздоровел.

Легко. И голова не болит. Только темно — шторы. Интересно, какое хоть время? И вдруг телефон зазвонил, зазвонил! Схватил трубку, а это она.

— Здравствуй, — голос её, — ну как?

— Да вроде порядок.

— А я тебе звонила.

— Слушай, а что сейчас, время какое? У меня темно тут.

— А-а-а! Утро сейчас, только очень ещё рано. Солнце, туман. А за мной какой-то дядька бежит. В будку загнал и не выпускает. И на стекле меня рисует пальцем.

— А где это?

— Будка? У Витебского.

— Сейчас выручу.

— Простудишься.

— Да нет, всё уже.

В пальто, кепке, а шарф сдувается и закрывает рот — так я выбежал из метро, и асфальт был мокрый, светлый, слепящий, а на нём, прямо в воде, стояли два чёрных силуэта — Таня и здоровый мужик — говорили. Таня увидела меня, попрощалась с ним, побежала и, встав на тротуар, ещё помахала ему, он оскалился, небритый, и пошёл себе на трамвай.

— Хороший человек, — сказала Таня, — художник.

— Сейчас что, осень? — удивился я. — Тепло-то как!

— Я хотела в Пушкин поехать.

— Хорошо.

Я в Пушкине всё лето прожил, но сейчас он изменился, весь был листьями жёлтыми завален. А на воротах парка вывеска: «Парк закрыт на просушку».

Но мы через канал перелезли в том месте, где навалены камни — зелёные, обросшие, мокрые, и до них тихая запруда, гладкая, а за ними — водопад, тихий, чуть шипит.

А парк совсем пустой, ни души, и насквозь прозрачный. И пруд вдали видно, и на нём белая колонна с чёрным орлом, и турецкая башня, кирпичная, обломанная, и Большой Каприз, земляная насыпь, и беседка тонкая наверху.