Первое имя, стр. 74

К черной башне домны Мирной примыкало высокое кирпичное здание. Вместе со старшими мальчики вошли в дверь, над которой висел плакат: «Добро пожаловать!», поднялись по каменной лестнице на высоту примерно третьего этажа и очутились в необычном зале: под ногами — пол из больших металлических плит, а над головой — железная крыша без потолка.

— Это литейный двор домны, — тараторил Вадик. — Он к самой домне подходит. Отсюда кусочек домны видно, ее горн, понимаешь? А от горна вверх идет шахта домны. В ней горит кокс, плавится руда, а чугун стекает в горн. Слышишь, как гудят воздуходувки? Они гонят в домну горячий воздух, чтобы кокс лучше горел.

— Значит, горн — это только кусочек домны? — ухмыльнулся Федя.

— Ну да, совсем даже маленький.

— Если это маленький кусочек, так какая же вся домна!..

Мальчики с уважением рассматривали горн, похожий на половинку черного железного яблока, обращенную выпуклостью вниз.

И сам по себе горн был громадным — его окружало несколько ярусов железных мостков, для того чтобы доменщики могли проверять, как работает водяное охлаждение домны. И какими маленькими казались люди в серых рабочих костюмах и войлочных шляпах, работавшие у горна!

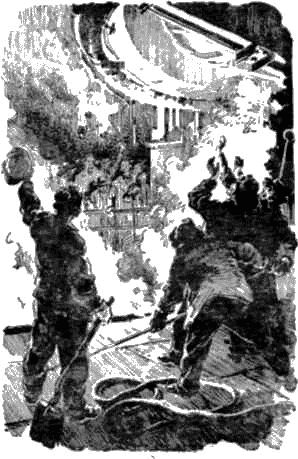

Среди них был и обер-мастер Дружин — высокий, худощавый, подвижной, одетый, как все другие рабочие. В руках он держал шланг, кончавшийся длинной железной трубкой, и направлял ее в отверстие внизу горна, в летку. Оттуда валил бурый дым и вылетали искры.

Григорий Васильевич через толпу гостей провел мальчиков к деревянному барьеру, перегородившему литейный двор, и сказал:

— Во-время мы поспели… Кажись, кончают прожигать летку кислородом.

И в эту самую минуту старик Дружин, передав шланг одному из рабочих, подошел к человеку в желтом кожаном пальто и в серой кубанке, который стоял среди гостей возле барьера.

— Товарищ директор, можно открывать чугун! — доложил он громко.

— Открывайте! — коротко приказал директор.

Быстрым движением Дружин убрал из летки кислородную трубку, дым рассеялся, и стало видно, что в широкий каменный жолоб, проложенный по литейному двору, медленно падают капли темнокрасного тяжелого огня. Капли становились все длиннее, падали все чаще, потом они слились в тонкую струйку, и по жалобу, как бы нащупывая дорогу, извиваясь, пополз ручеек.

— Первый чугун всегда ленивый, — сказал Григорий Васильевич и, словно опомнившись, стал аплодировать.

Послышалось «ура». Этот крик подхватили все гости. Они кричали «ура», аплодировали, поздравляли друг друга, и, словно согретый людской радостью, чугун, лившийся из летки, стал ярким, блестящим, сверкающим. Он устремился по жалобу, и показалось, что литейный двор наполнился солнечными лучами, согревающими всего человека сразу — и его тело и его душу.

Завороженные этим живым блеском и теплом, гости медленно шли вслед за потоком металла вдаль деревянного барьера. Вскоре мальчики очутились у железных перил, ограждавших литейный двор, так как с этой стороны двор не имел стены. Внизу, на рельсах, стоял чугуновоз; и толстая, тяжелая струя золотого огня, выгнувшись, с мягким рокотом падала из жолоба в ковш чугуновоза. И там, на дне чаши, росло и росло солнце, ширилось, освещало лица людей, смотревших вниз, в колыбель молодого металла.

— Не скупится матушка Мирная, — сказал Григорий Васильевич. — Ишь, что из нашей рудицы сделала, мастерица!

— Была руда — стал чугун, — шепнул Паня. — Ох, как блестит!

Сжимая руками толстый прут ограды, Паня смотрел, не пропуская ни одной огненной капли, и только плечом дернул, когда Вадик сказал:

— Ну, идем! Сейчас митинг начнется. Григорий Васильевич уже пошел.

Нет, Паня остался и продолжал смотреть на сверкающее чудо.

Лежала в земле холодная и тяжелая руда. И люди тревожились, трудились, лишая себя отдыха, чтобы поднять ее, наполнить ею домну, чтобы щедро лился металл, чтобы согревало все вокруг себя золотое солнце, лежащее в чаше чугуновоза… Огненная струя постепенно стала тоньше, потом оборвалась, в наполненную чашу упали последние, редкие капли огня, кончилась первая выдача.

— Пойдем, митинг уже начался, директор приказ читает, — сказал Федя, пришедший звать Паню.

У задней стены литейного двора стояла небольшая трибуна, окруженная знаменами. Когда мальчики пробрались поближе к ней, директор уже кончал читать приказ о подарках строителям-скоростникам, и аплодисменты встречали каждую новую фамилию.

— А мое слово будет о строителях-добровольцах на руднике Горы Железной! — высоким голосом проговорил старик Дружин, выступивший вслед за директором завода. — Трудно вам было, братья? Знаем, что трудно! И вода вам мешала, и камень держал, и времени было мало, а ведь сделано все, что требовалось. Уж так говорится: золото не поржавеет, булат не иступится, а уралец от своего слова не отступится. Кланяюсь вам! — Старик низко поклонился гостям. — Знаем мы, металлурги, тех людей, которые, как воины, боролись за богатую руду для домны Мирной, держим эти имена в нашем сердце и просим вас, товарищи горняки, назвать их в этот час перед всем Уралом!

Этого Паня не ждал. Нетерпеливое ожидание и смутная надежда вдруг охватили его. Он забыл о Феде, отделился от него, прошел поближе к трибуне и остановился с сильно бьющимся сердцем.

На трибуну поднялся секретарь рудничного парткома Юрий Самсонович Борисов. Он крепко пожал руку Дружину, заговорил, и его голос показался Пане тихим, так сильно шумела кровь в ушах:

— Спасибо вам, братья металлурги, за высокую оценку нашего труда! Были у нас трудности? Да, были, и не маленькие… Но есть у нас то, что позволяет преодолеть любые трудности: преданность наших людей Коммунистической партии, их самоотверженность в строительстве коммунизма. Вы хотите услышать с этой трибуны имена наших лучших людей? Много у нас лучших, много и отличных тружеников. Богата хорошим народом Гора Железная! Сегодня в нашем Дворце культуры мы откроем малахитовую доску почета в честь досрочного завершения Железногорским рудником послевоенной пятилетки. На этой доске мы запишем золотом имена богатырей, заслуживших высокий народный почет…

«Народный почет», — мысленно повторил Паня; услышав произнесенное Борисовым имя своего отца, не поверил этому, весь вытянулся, чуть на цыпочки не стал.

Как голос Горы Железной, гремел голос Борисова:

— …за его отличную работу, за его чуткое отношение к молодежи рудника, за ту любовь, с которой он, наш богатырь, воспитывает новых стахановцев примером своего труда и своей чистой жизни…

«Это он о Пестове, о бате! — металась мысль Пани. — Ну да, о бате. Примером труда и жизни… О бате!»

— Пестова, шефа нашего, качать! — послышались голоса.

Паня стоял неподвижный и побледневший. Показалось, что снова открыли летку домны Мирной, но металл теперь своевольно свернул с дороги и весь хлынул в сердце, такой жаркий, такой ослепительный, что Паня, даже губу закусил. Он стоял в толпе, опустив глаза, и боялся взглянуть на соседей, чтобы не выдать того, что творилось в его душе… Гора Железная, строгая и справедливая, написала имя Пестова первым на доске почета и славила его за неустанный труд, за чистое сердце, за те радости, которые он нес людям.

До Пани откуда-то издалека донестись слова Борисова:

— …победителя в предоктябрьском социалистическом соревновании, достойного ученика Григория Пестова, человека, блестяще освоившего технику и передовые методы работы…

«Это он о Степане, о победителе!» — И Паня стал аплодировать.

Задача жизни

По домам гости домны Мирной разъезжались в троллейбусах и автобусах.

Григорий Васильевич и Паня вышли из автобуса в начале улицы Металлургов и направились через город пешком — посмотреть, как Железногорск встречает праздник.

Город готовился к празднику дружно. Это было видно даже на тихой окраинной улице. Над дверями домов появились портреты Ленина и Сталина, красные флаги и хвойные гирлянды. На подоконниках, за прозрачными, как хрусталь, стеклами домохозяйки выставили пламенеющие розаны и лимонные деревца с плодами — почти в каждом Железногорском доме выращивают их, — и тут же красовались празднично одетые куклы, шагающие экскаваторы, собранные из деталей «Конструктора», рисунки, получившие в школе пятерки, и аквариумы с золотыми рыбками.