Грибной дождь для героя, стр. 11

Его хотелось утешить — как маленького мальчика, которого оставили одного в большой пустой комнате. И поэтому Полинка сказала:

— А я б хотела, чтобы ты был моим настоящим дедушкой.

Дед Митька махнул сухонькой рукой и отвернулся.

Назавтра бабушка — сварливо и быстро перебирая слова — обрушилась на нас: что за фокусы, ходить к незнакомым людям, в заброшенном доме со старым бомжом торчать, а вдруг он больной, вдруг преступник. У одной только ума хватило рассказать. И у кого — у самой младшей. И припечатала:

— Я председателю скажу — пусть разберется с этим стариком, нечего извращенцев приваживать в поселок. Хорошо еще, с вами ничего не случилось!

Не было больше дачного братства. Пропал Дом. Рядом только что был кто-то родной, теплый и понятный, а теперь будто ледяным сквозняком потянуло по полу и — пустота. Будто у маленькой уютной палатки кто-то злобно оторвал крыло, и теперь было негде прятаться от дождя и ветра.

— Что ты наделала! Дура! Дура! — кричала я. Если б можно было, я б ее ударила. Но она маленькая, щупленькая, нельзя. Сестра-Ася сидела на самом краешке кровати, нахохлившись, похожая на мышь-полевку, которую мы однажды поймали на опушке и кормили потом травой, посадив в банку. Лицо ее вздулось, словно шарик, набрякло красным и прорвалось жалобным плачем.

— Дура, — повторила я тихо и ушла из дома в малинник — чтоб не видеть дергающееся, плачущее, беспомощное лицо. Чтоб не жалеть.

До самого конца августа нас не пускали к водокачке — и к Дому — одних. Только Симка однажды тайно ходил к деду Митьке — предупредить.

На следующее лето мы первым делом побежали к лесу. Дед Митька — как он там, как перезимовал, чего с Роландом — не давал нам покоя всю зиму.

На фундаменте — все, что осталось от Дома, — суетились загорелые мужики в спецовках. Участок было не узнать — крапиву и иван-чай безжалостно выкосили, мышиный горох вытоптали. Продали тут все, сказали мужики.

— Как… продали? — У меня схватило горло, будто затянули воротничок туго-туго, у Полинки чуть заметно задрожал подбородок. Пашка и Симка растерянно оглядывались — а потом Симка, как взбесившийся терьер, побежал по разоренному участку, заглядывая под сваленные беспорядочно доски. Он дергал строителей за рукав, заглядывал им в глаза и спрашивал-спрашивал-спрашивал чего-то — а они отмахивались.

— Нету! — добежав до нас, завопил он как сумасшедший, так, что с осин на опушке испуганной стаей шарахнулись вороны. — Нету шинели! Мисок нету! Поняли, нету!

Во имя жабы

Пашка заподозрил неладное сразу — походка сделалась угловатой, будто он с трудом передвигал ноги, — и оттого стал похож на большого буратино.

— Паша? — спросил строго дядя Коля — милиционер.

— Ну… Паша. А че? — Чтобы посмотреть дяде Коле в лицо, Пашке приходилось задирать голову.

— Я слышал, ты убиваешь бабочек.

— И ящериц, — пискнула сестра-Ася, а я дернула ее за рукав — чтоб не лезла.

— И ящериц, — повторил дядя Коля и постучал жезлом о ладонь — медленно и вальяжно.

Пашка молчал — глаза его заметались, коротко задерживаясь на нас, — а потом и вовсе перестал смотреть в нашу сторону. Лицо его делалось то совсем меловым, так, что проступали невидимые обычно веснушки, то свекольно-красным с кричаще-белыми бровями и ресницами альбиноса. Руки совсем утопли в карманах — было видно, что под материей он сжал их в судорожные, намертво затвердевшие кулаки.

Вообще-то Пашка был замечательным. Вечерами надевал панамку, надвинув ее почти на брови — под Челентано, — и походкой вразвалочку ходил по улице. А мы — это было так заразительно — хватали из дома огромный старый магнитофон «Электроника», тяжелый, как мешок кирпичей, за ручку, небрежно покачивая, носили по главной улице — до дуба и обратно, — врубив на полную мощь. И от избытка радости орали: «Та-ра-рами-кан-та-а-аре!»

В наших играх он был самым насмешливым, иронично-элегантным — английский джентльмен по духу среди дачников садоводческого товарищества. Играя с нами в сыщиков — сестре-Асе неизменно доставалась роль трупа, потому что не собаку же Чапу заставлять лежать неподвижно, — он больше всех был похож на Шерлока Холмса. Вышагивая важно, задумчиво откидывал совершенно белую челку, вскидывал бесцветные брови и солидно говорил:

— Но факты! Факты!

Глубокомысленно поднимал указательный палец и с многозначительностью в голосе повторял: «Фа-акты».

В то лето он вдруг повадился убивать бабочек. Давил лимонниц, отрывал лапы шоколадницам и размашисто прихлопывал красавиц — павлиний глаз, сначала загнав их в душный домик из сложенных ладошек.

Потом пришел черед ящериц, жаб и дождевых червей. По червям он лупил булыжником — поднимал огромный, с три кулака, камень, оголял побелевшие примятые травинки и со всей силы опускал. Они и понять-то толком ничего не успевали — думала я — бедные толстые увальни. Жаб отлавливал, хватал за пупырчатые лапы и, размахнувшись, бросал в заросли крапивы — подальше.

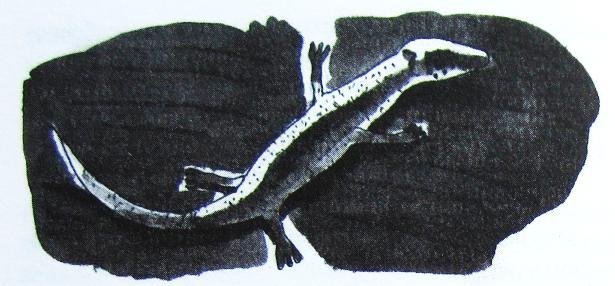

Особенно жалко было ящериц. Они выползали ближе к полудню на посеревшие от дождей доски, которыми папа прикрывал полуразвалившийся фундамент, — лежали на солнце, по-балетному задрав серые, в желто-коричневую крапинку, головы. Мы их с сестрой-Асей научились отличать друг от друга и дали имена.

Самая большая и степенная, с зеленоватой полоской на спине, звалась Мамочкой. Самый мелкий — наверное, ее сын — ловко забирался на колючие стволы старого шиповника и первым исчезал при малейшей опасности. Сестра-Ася окрестила его Жориком.

Теперь Жорик был в опасности.

Пашка, всегда такой ироничный и чуточку надменный, оторвал Жорику хвост, прихлопнул с десяток бабочек, кинул в крапиву двух жаб и раздавил трех дождевых червей.

И если у Жорика все еще наладится — ящерицы умеют отращивать новый хвост, как говорит Симка, много хвостов, до бесконечности, — то бабочек и червей уже не вернуть.

— Не вернуть, понимаешь! — трагически прошептала еще раз Полинка и прихлопнула комара, который насосал огромное пузо крови. Пузо — шаром — лопнув, оставило на руке красный смазанный след.

Короче, Пашку надо было остановить.

— Ну, давайте скажем ему просто — нехорошо, — предложил Симка. Сорвал травинку, повертел ее во рту и выплюнул кончик — ничего не понимал Симка в травинках, ведь это-то и есть самое вкусное. Стал похож на задумчивого сказочного кролика — длинный, с волосами-соломой и маленькими круглыми очочками на носу.

И сказал — тем же вечером. Пашка — прищурившись — отшутился и тут же припечатал каблуком, втоптав в траву, ночного мотылька. Мол, сам разберусь, не лезьте не в свое дело.

Симка беспомощно дергал плечом, Полинка удрученно вздыхала, а сестра-Ася вертела головой, будто ей все это было и неинтересно.

— Пошли за сторожку, — сказала я в тот день сестре-Асе.

«Пошли за сторожку» — магические слова, стоит только произнести их, веет свободой и большим, далеким миром.

Путешествие от нашей улицы вверх, до шоссе, — настоящее кругосветное плавание.

За сторожкой — самая вкусная лесная земляника. На маленьких пригорках, под редкими березами, совсем на солнце, и от пекла, ветра и бесконечной свободы такая сладкая и душистая, она пахла дюшесом, нагретой травой, и ее совсем не хотелось нанизывать на травинку, чтобы отнести домой, — а только есть-есть-есть. В этих березках, подальше от участка, мы пробовали курить.

Кто-то сказал, что надо захватить зубную пасту — чтобы, пожевав, отбить запах курева. Мы так и сделали — а сигареты стащили у папы.

Тащила я — сестра-Ася трусила.

Лакированная табакерка орехового дерева всегда казалась мне сказочным прибежищем невиданных существ — совсем как в детских книжках. Отполированный до блеска сундучок, с древесными кольцами по бокам и гладкой ложбинкой для сигарет наверху, был строг и нем — но стоило приподнять и снова опустить корпус, как — с сухим щелчком и запахом молотого перца — в ложбинке оказывалась сигарета с бежевым крапчатым фильтром, будто набитым мягкой ваткой.