Путаный след, стр. 28

— У вас свои порядки, у нас свои, — тихо пробормотал дед. — Вы, может, и падаль жрёте, почем знать. Мы вас не учим, и вы нас…

— Мольчи! — немец вырвал у деда палку и с яростью принялся колотить ею по рыбе.

— йн, цвай, драй, — приговаривал немец, рубя палкой.

Далеко с лотка полетела во все стороны липкая рыбья кровь.

— Айн, — приговаривал немец.

— В Погорелке старика расстрелял, — донесся до деда плачущий голос бабки с семечками.

— Цвай! — рубил палкой немец.

— В Мальгине Шуру застрелили, за коровой пошла поздно.

— Драй!

— Дочку мою в Германию услал…

Без разбора, по лужам шагал дед назад к себе на Цыганский остров.

Наверно, что-то случилось с его рассудком, потому что он все время повторял, словно в беспамятстве:

— Бери, Анка, линьков. Живые, как в праздник. А махорки не надо. Бери, Анка, линьков. Порадуй ребят…

ВОЗ СЕНА

Рассказ

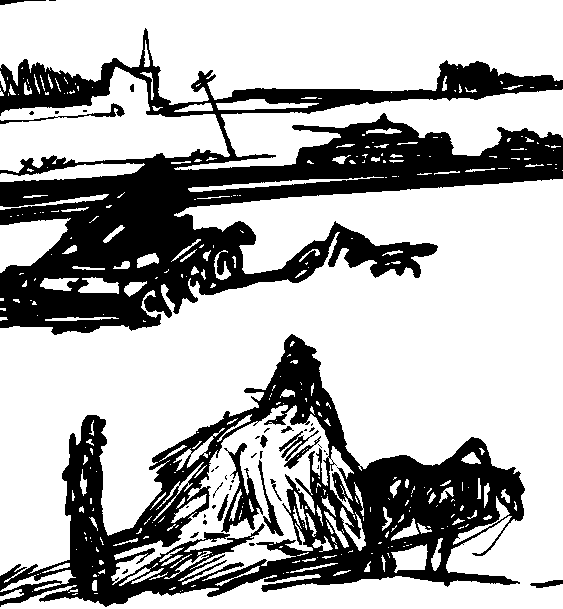

Черная высохшая ворона упорно сопровождала наши сани. Борька Горожанин перевернулся на живот, пошарил рукой по сену и поднял карабин к щеке. Ворона была стреляной, она бросилась в сторону. Я знал, как стреляет Борька; дохлые собаки и вороны, валяющиеся на шоссе и в кюветх, мне надоели. Я толкнул Борьин локоть, и пуля отправилась в небо. С корявой придорожной берёзы вместе с комьями снега свалилось несколько воробьёв.

И только Фриц не вздрогнул, не пошевелил покрытыми плотной коростой ушами. Он бежал легким и спорым шагом. На его длинном крупе, там, где короста ещё не успела обклеить кожу, торчали рыжие кустики шерсти.

Я протянул Борьке кисет.

— Что улыбаешься, — буркнул он. — Так любой смажет.

— Здорово, верно? Чуть шевельнул рукой — и жизнь цела.

Борька поперхнулся дымом.

— Философ, — просипел он, — дама!

Поле кончилось. Уже заметны были строения, вытянувшиеся вдоль шоссе. Выберемся на него — и через час в Каунасе. Я не был там почти месяц, а точнее: с тех пор, как направили меня после госпиталя в подсобное хозяйство полка на поправку. Я лично считал, что в Каунасе поправлюсь быстрее, но… кому об этом скажешь! В Каунасе дружил я с Лидой Паутовой — дивизионным поваром. Лида звала меня «сыночкой», навышивала на полотенцах: «С добрым утром, Петенька» — и плакала, когда надсмехались над ней за то, что полюбила мальчишку.

В подсобном хозяйстве не смогли найти мне применения. Оказалось, что я ничего не умею: ни коров доить, ни за свиньями ухаживать. Слабый от контузии и от припадков головной боли, повторявшихся по нескольку раз в день, я слонялся на скотном дворе, пытаясь хоть чем-нибудь помочь. Пробовал рубить дрова, но топор вываливался из рук, пробовал помогать плотникам, но те отсылали подальше.

Горожанин тоже был временным человеком в подсобном хозяйстве. Он был призван недавно, окончил школу снайперов, и если бы не какой-то странный, прямо бешеный флюс, возникавший у него то на одной, то на другой щеке с интервалами в три-четыре дня, то наверняка Борька был бы сейчас там, откуда долетали до нас по ночам алые всполохи.

Когда флюс оставлял Горожанина в покое, Борька бывал приветлив и многословен. Крестьянские работы ему были тоже незнакомы, но сил у него хоть отбавляй, и он таскал бревна, выкидывал навоз, рубил дрова.

Флюс начинался обычно вечером. Горожанин щупал пальцем десну, ругался, а утром поднимался с постели одноглазым. В такие дни Борька не выходил из дома, выл от боли или брал винтовку и из форточки стрелял в садящихся на сосну птиц. Сосна была метрах в ста от дома, но для Борьки это ничего не значило, снег под сосной был, словно шелухой шишек, усеян мелкими перьями.

Старшина Лысюк — хозяин подсобного хозяйства — корил Борьку за птичек. Борька мрачно выслушивал старшину, сплевывал и бурчал, что он должен поддерживать боевую форму, что не станет наподобие Лысюка долго торчать здесь на бабьей работе.

Сейчас мы везли в Каунас воз сена, и потом я должен был доставить Фрица на химокуривание в ветеринарный институт.

Фриц принадлежал Повеласу, единственному вольнонаемному в подсобном хозяйстве. А ещё раньше на Фрице скакал какой-то немец; по-видимому, этот немец был нерадивым кавалеристом, так как Фриц заболел у него чесоткой. Тогда немец отобрал у Повеласа кобылу и бросил у него запаршивевшего коня.

Повелас пробовал было лечить коня, но, опасаясь, что заразит его последнего жеребенка, пригнал Фрица в подсобное хозяйство. Здесь его поместили отдельно, лечили, но чесотка была запущена, и ветеринар приказал гнать его в институт.

Хозяйственный Лысюк не мог допустить, чтобы лошадь шла в город налегке, и самолично наложил на сани чуть ли не полстога сена. Сено он наложил плотно, так что и не понадобилось перехватывать веревкой, но Лысюк всё же перекинул веревку один раз. Потом обошёл воз кругом, полюбовался, налег плечом — сено не шелохнулось.

— Ось як у нас!

Так же не мог хозяйственный Лысюк допустить, чтобы с сеном поехал кто-нибудь из дельных людей, и послал меня. Заодно спровадил он и Борьку, у которого по всем признакам не сегодня-завтра должен был начаться флюс.

— Между прочим, — сказал нам старшина на прощанье, — двоих тут в штрафную отправили, сено на горилку вздумали поменять!

Выехали на шоссе и по ровной укатанной обочине Фриц увеличил шаг. Сытый и застоявшийся, он бежал жадно и просил меня взмахами головы еще отпустить вожжи.

— Приедем, спрошу врачей: для чего их держат, если они флюс не могут вылечить?!

Засунув палец в рот, Борька щупал десну.

— Прошу же: выдерните, так нет, надо снимок делать, а снимок не делают!

Я знал это все наизусть. Снимок не делают, потому что нет оборудования, зубы не рвут, потому что не проходит воспаление, воспаление не проходит потому, что что-то с надкостницей…

Шоссе шло от Каунаса в сторону фронта, оно не пострадало, не было на нем наспех заделанных воронок, за кюветом метрах в сорока тянулись аккуратные ряды щитов. Только изредка торчали в кюветах, высовывались из снега лошадиные копыта.

Навстречу нам ползли танки, проносились машины с подпрыгивающими на прицепе орудиями, натужно рыча, двигались бензовозы. От грохота и густого запаха бензина я быстро осоловел: сказалась контузия — и, отдав вожжи Горожанину, лег и забился носом в отдающее прелью сено.

— Тоска, — разговаривал сам с собой Борька. — Ты болен, я болен, Фриц болен. Вояки! Слышь, Петро, неужели ты на войну сам пошёл?

— Сам, — отозвался я, не поднимая головы. Меня знобило.

— Твой год, детка, наверно, после войны призывать будут, а ты уже раненый-контуженый! Ну зачем ты пошёл, думал, здесь игрушки?!

У меня не было сил вести разговоры:

— Думал — игрушки, отвяжись!

Тошнота стала подкатываться к горлу волной, я старался хватать воздух ртом. Холодный пот обдавал тело; расстегнув шинель и натянув ее на голову, я пытался согреться.

Борька продолжал ругать войну, но я знал, что слова у него не свои, что он только и думает, как бы отделаться от флюса и попасть на фронт. Так войну ругают люди, уставшие от неё, покантовавшиеся в госпиталях, стреляные, рубленые, обугленные…

Ещё год назад я плакал в кабинете ярославского военкома, не упрашивая, а умоляя послать меня на войну. Еще четыре месяца назад, окончив курсы, я писал отцу на Первый Украинский: «Папа, поздравь меня — я стал минером!..»

Хорошо, что Лида уговорила не отсылать письмо.

Контузило меня, а могло и убить, случайно. Мина — небольшой деревянный ящичек, способный уместиться на моей ладони, — была спрятана в мокрой осенней траве. Такие деревянные штуки ставили при отступлении наши саперы. Я обрезал проволоку и потащил мину к себе. Круглая, похожая на туалетное мыло шашка тола вдруг выскочила из ящика на траву, я успел заметить, что она привязана ещё одной проволочкой…