Париж 100 лет спустя (Париж в XX веке), стр. 12

Глава VI

В которой Кенсоннас появляется на самой вершине Главной Книги

На следующее утро Мишель, провожаемый ироническими перешептываниями клерков, направился в расположение бухгалтерии; молва о его ночном приключении уже распространилась, и мало кто мог удержаться от смеха.

Мишель вошел в огромный зал, увенчанный куполом из матового стекла; прямо посередине, опираясь на единственную стойку — настоящий шедевр механики — возвышалась Главная Книга банковского дома. Она заслуживала названия Великой в большей степени, нежели сам Людовик XIV; в ней было двадцать футов высоты, искусный механизм позволял поворачивать ее, подобно телескопу, направляя к любой точке горизонта; хитроумная конструкция из легких мостков опускалась или подымалась в зависимости от нужд писца.

На белых листах в три метра шириной фиксировались трехдюймовыми буквами текущие операции банка Выписанные золотыми чернилами титулы «Выплаты из касс», «Поступления в кассу», «Суммы, служащие объектом переговоров» были приятны взгляду знатоков. Другими цветными чернилами выделялись переносы и нумерация страниц, что же до цифр, они восхитительно располагались колонками, удобными для сложения, франки сверкали вишнево-красным цветом, а сантимы, рассчитанные до третьей цифры после запятой, светились темно-зеленым.

Мишеля вид этого монумента ошеломил. Он спросил г-на Кенсоннаса.

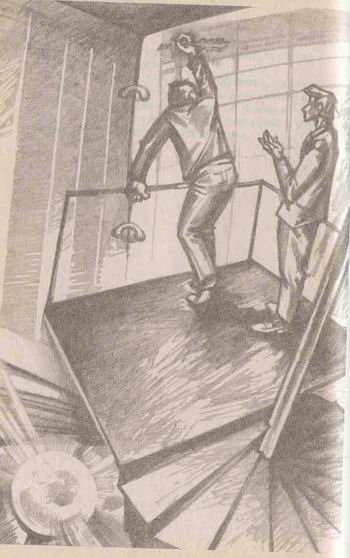

Ему указали на молодого человека, взгромоздившегося на самые высокие мостки; поднявшись по винтовой лестнице, Мишель через несколько секунд очутился на вершине Главной Книги.

Г-н Кенсоннас неподражаемо уверенной рукой вырисовывал заглавную букву «Ф» в три фута высотой.

— Месье Кенсоннас, — обратился Мишель.

— Входите, — ответил бухгалтер, — с кем имею честь?

— Месье Дюфренуа.

— Не вы ли герой приключения, который…

— Я тот герой, — отважно ответил Мишель.

— Это вам в похвалу, — отозвался Кенсоннас. — Вы честный человек: вор не дал бы себя схватить. Так я думаю.

Мишель пригляделся к собеседнику: не издевается ли тот над ним? Пугающе серьезный вид бухгалтера опровергал подобное предположение.

— Я к вашим услугам, — сказал Мишель.

— А я — к вашим, — ответил копировщик.

— Что я должен делать?

— А вот что: не спеша и четко диктовать мне статьи текущих записей, которые я переношу на Главную Книгу. Не ошибайтесь, соблюдайте интонацию. Грудным голосом! Никаких оговорок! Одна помарка, и меня выставят за дверь.

На этом введение в курс дела закончилось, и они приступили к работе.

Кенсоннасу едва исполнилось тридцать лет, но он хранил столь серьезный вид, что выглядел на все сорок. Лучше было, однако, не присматриваться к нему излишне внимательно, ибо в конце концов за маской этого наводящего дрожь глубокомыслия проглядывали признаки тщательно скрываемой жизнерадостности и бесовского остроумия. По прошествии трех дней Мишелю стало казаться, что он замечает нечто в этом роде.

Между тем среди клерков бухгалтер пользовался прочно утвердившейся репутацией простофили, если не сказать дурачка; о нем ходили истории, на фоне которых поблекли бы все Калино того времени! Но он обладал двумя бесспорными достоинствами: аккуратностью и красивым почерком; ему не было равных в письме шрифтом «Гранд Батард» или же «Обращенным английским».

Что касается аккуратности, вряд ли следовало требовать от него большего, если помнить, что благодаря своей вошедшей в поговорку тупости Кенсоннас был освобожден от двух повинностей, столь неприятных для любого клерка: от обязанности заседать в суде присяжных и служить в Национальной гвардии. Оба эти великих института еще функционировали в году Божьей милостью 1960-м.

Вот при каких обстоятельствах Кенсоннас оказался вычеркнутым из списков и того, и другого.

Примерно год назад судьба привела его на скамью присяжных. Слушалось уголовное дело, весьма серьезное, но, главное, затянувшееся: судебное заседание продолжалось уже добрую неделю. Наконец появилась надежда покончить с ним: начался допрос последних свидетелей. Но в расчет не приняли Кенсоннаса. В самый разгар слушаний он поднялся и попросил у председательствующего разрешения задать вопрос обвиняемому. Разрешение было дано, и обвиняемый ответил на вопрос присяжного.

— Ну что же, — громко заявил Кенсоннас, — ясно, что обвиняемый не виновен.

Представьте себе эффект! Ведь присяжным в ходе судебной процедуры запрещено высказывать свое мнение, иначе ее должны объявить недействительной! Из-за промаха Кенсоннаса дело передали на новое слушание. И все пришлось начинать сначала. А поскольку неисправимый присяжный невольно, а вернее по простоте, каждый раз совершал ту же ошибку, ни одно дело не представлялось возможным довести до конца!

В чем упрекнуть несчастного Кенсоннаса? Ясно, что, возбужденный судебным диспутом, он просто не мог удержаться, слова сами вырывались из его уст! Это было как бы врожденное увечье, но правосудию нельзя мешать идти своим чередом — и Кенсоннаса окончательно вычеркнули из списков присяжных.

А вот что приключилось с его службой в Национальной гвардии.

В первый же раз, как его поставили на пост у дверей мэрии, он взял свою роль всерьез: принял стойку часового, со вскинутым ружьем и пальцем на спусковом крючке, готовый, казалось, открыть огонь, как если бы ждал, что из соседней улицы появится враг. Естественно, рьяный часовой стал привлекать внимание, перед его будкой собирались люди, кто-то из прохожих добродушно улыбался. Это не пришлось по вкусу пылкому национальному гвардейцу; он задержал сначала одного, затем второго, третьего; через два часа дежурства у него набрался полный участок арестованных. Можно было подумать, что происходит бунт.

Что могли поставить ему в вину? Он имел на то право, он утверждал, что его оскорбляли при несении службы, а он-де испытывал священный трепет перед флагом. Сцена повторилась при следующем дежурстве Кенсоннаса, а поскольку не представлялось возможным умерить ни его рвение, ни его чувство собственного достоинства, впрочем весьма заслуживающее уважения, от его услуг отказались.

В общем, Кенсоннас прослыл дурачком, но зато он отделался как от заседаний в суде присяжных, так и от службы в Национальной гвардии.

Избавившись от этих двух великих общественных повинностей, он стал образцовым писарем-бухгалтером.

В течение месяца Мишель только и делал, что диктовал; работа была легкой, но не оставляла ему ни секунды свободного времени; Кенсоннас писал, а подчас, когда молодой Дюфренуа принимался с вдохновением декламировать статьи Главной Книги, бросал на него удивительно проницательный взгляд.

— Странный малый, — думал про себя писец, — ведь он кажется явно более сообразительным, чем требуется для такой работы. Почему же его поставили сюда, его, племянника Бутардена? Не с тем ли, чтобы заменить меня? Вряд ли! Он пишет как курица лапой. Может быть, этот юноша действительно идиот? Я должен узнать это наверняка.

Со своей стороны, Мишель предавался сходным размышлениям.

— Этот Кенсоннас, должно быть, скрывает свою игру! — говорил он себе. — Совершенно очевидно, что он не рожден для того, чтобы до бесконечности выписывать буквы Ф или М. Временами мне кажется, что я слышу, как он хохочет в душе. О чем он думает?

Так коллеги по Главной Книге наблюдали друг за другом; случалось, они обменивались честным, открытым взглядом, в котором проскакивала искра общительности. Долго так не могло продолжаться: Кенсоннас умирал от желания расспросить, а Мишель открыться. И в один прекрасный день, сам не зная как, уступив потребности излить душу, Мишель принялся рассказывать; он сделал это на едином порыве, обуреваемый слишком долго сдерживаемыми чувствами. Кенсоннас, явно взволнованный, горячо пожал руку своего юного компаньона.

— Но ваш отец? — спросил бухгалтер.

— Он был музыкантом.

— Не может быть! Тот самый Дюфренуа, что оставил нам последние страницы, которыми может гордиться музыка?