Мама на выданье, стр. 13

Глава 4.

Мама на выданье

В том году лето на Корфу выдалось отменное. По ночам на темно-синем бархатном небе, казалось, загоралось больше звезд, чем когда-либо раньше, придавая ему сходство с огромным синим лугом, испещренным глянцевыми шляпками крохотных грибов. Луна выглядела вдвое больше обычного; сперва — по мере вращения Земли и появления в ночном небе нашего спутника — оранжевая, точно танжерин, она затем меняла свой окрас от абрикосового до нарциссово-желтого, чтобы вдруг каким-то чудом стать белой, цвета свадебной фаты, расписывая серебряными кляксами почву между кривыми и сутулыми оливами. Возбужденные красотой и теплом этих ночей, светлячки изо всех сил старались перещеголять звезды и выстраивали собственные мерцающие созвездия между дереэьями, с которых разносился похожий на печальный перезвон колокольцев мелодичный свист сплюшек. На рассвете небо на востоке озарялось кроваво-красной поперечной полосой, проведенной мечом восходящего солнца. Красный цвет сменялся канареечно-желтым, затем сиреневым, и наконец с явлением над горизонтом ослепительного солнца все небо становилось вдруг светло-синим, как лепестки многолетнего льна, а звезды гасли, точно задуваемые свечи после пышного бала.

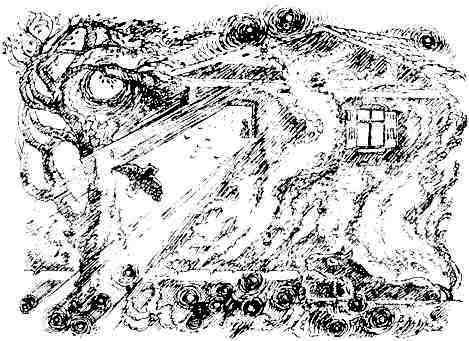

Я обычно просыпался до того, как верхний край солнечного диска заливал светом наш мир, и пристально обозревал свою комнату с ее содержимым. Комната была просторная, с двумя большими окнами и решетчатыми ставнями, из коих даже самый слабый ветер извлекал мелодичные звуки. Зимой они превращались в настоящий оркестр. Пол был сложен из чисто выскобленных, жалобно скрипящих досок, на которых в одном углу лежали два потертых одеяла и подушка; здесь, храпя и вертясь беспокойным клубком, спали мои псы — Роджер, Виддл и Пьюк. Прочие принадлежности обычной спальной комнаты отсутствовали. Правда, у стены стоял шкаф, предназначенный для моей одежды, однако большую часть его занимали более полезные предметы, вроде маленькой рогатинки для поимки змей, сачков для ловли насекомых, различных сетей для обитателей прудов и канав и тенет покрепче — для морских тварей, а также удочек и трезубцев, которыми было сподручно вытаскивать на поверхность воды пучки водорослей, чтобы легче было извлекать из зеленых лабиринтов всякую живность.

Не обошлось, конечно, и без стола, но он был завален моими записями, книгами, пробирками с разного рода мелюзгой, а в тот день, если мне не изменяет память, на нем лежал еще найденный мной истерзанный еж, чей запах начинал смущать даже мой снисходительный нос. На полках вдоль стен стояли аквариумы, где плавали тритоны и черепашата величиной с грецкий орех, и террариумы, где сидели, будто одетые в зеленый бархат, древесные лягушки, гекконы с такой тонкой кожей на брюшке, что можно было рассмотреть внутренние органы, и богомолы, которые злобно таращились на вас выпуклыми глазами. Председательское место вверху на оконной раме занимал, щуря глаза от яркого солнечного света, Улисс — сплюшка, смахивающая на статуэтку из пепельно-серого дерева, расписанную черными мальтийскими крестами.

В саду за окном чайка Алеко кричал, требуя рыбы, и отчаянно стрекотали две мои сороки. Решетчатые ставни Расписали голый пол зебровыми полосами. Хотя я спал голый и день только-только начинался, под горячей простыней на моем теле уже выступил местами пот. Поднявшись с кровати, я прошлепал к окну, распахнул ставни, и в комнату хлынула волна одуванчиково-желтого света. Собаки потянулись, зевнули, поискали зубами блох и встали, виляя хвостом. Убедившись, что моя ослица Сэлли по-прежнему привязана к стволу миндаля, где я оставил ее накануне, и что ее не похитил какой-нибудь подлый селянин, я стал одеваться. Несложная процедура — влез в шорты, надел футболку, сунул ноги в разношенные сандалии, и можно начинать трудовой день. Первым барьером на моей дистанции был завтрак вместе с родными, когда следовало держаться возможно более смирно на случай, если старший брат Ларри почуял запах ежа. Не следовало родному брату, полагал я, обладать таким острым обонянием.

Завтракали мы в маленьком саду у выстланной плитняком и оплетенной лозой веранды. Сад имел весьма старомодный вид: квадратные, круглые, треугольные или звездообразные маленькие клумбы были обложены белым камнем. Посередине каждой из них стояло танжериновое деревце, источавшее в лучах солнца упоительный запах. У подножия деревьев росли незатейливые цветы — незабудки, гвоздики, лаванда, флоксы, левкои, табак и ландыши. Этакая площадь Пиккадилли для местных насекомых, а потому — мое любимое охотничье угодье, ибо тут мне попадалось все — от бабочек до муравьиных львов, от златоглазок до хрущей, от больших жужжащих шмелей до тоненьких ос.

Стол помещался в тени под танжеринами, и вокруг него, расставляя тарелки, ковыляла, тихо постанывая, наша служанка Лугареция. Профессиональный ипохондрик, она постоянно лелеяла семь или восемь недугов, готовая, если вы не были начеку, усладить ваш слух живым и порой муторным описанием того, что творится в недрах ее утробы или как ее варикозные вены вибрируют, точно тамтамы дикарей, ступивших на тропу войны.

В этот день я с удовольствием отметил, что у нас на завтрак омлет. У мамы было заведено варить на медленном огне до полной прозрачности мелко нарезанный лук и затем смешивать с ним снесенные нашими собственными курами яйца с яркими, как солнце, желтками. Однажды моя сестра Марго в филантропическом порыве выпустила кур погулять. Они нашли клочок земли с диким чесноком и поклевали вволю, так что на другое утро наш омлет отличался совершенно необычным вкусом. По мнению моего брата Лесли, это было все равно что есть обивку с кресел греческого автобуса.

Недурно начинать день с омлета. Я обычно съедал две порции, после чего уписывал четыре-пять тостов, густо намазанных медом из наших собственных ульев. Чтобы меня не сочли обжорой, спешу объяснить, что потребление такого количества тостов с медом было сродни слушанию лекции по естественной истории или участию в археологических раскопках. Ульями заведовал муж Лугареции, щуплый мужчина, по лицу которого можно было подумать, будто он несет на своих плечах непосильное бремя забот; да так оно, собственно, и было, в чем всякий мог убедиться, проведя десять минут в обществе его супруги. Когда он извлекал из наших пяти ульев тщательно припасенный пчелами фураж, они жалили его так нещадно, что ему несколько дней приходилось отлеживаться в постели. И во время пчелиных атак он неизбежно ронял соты на землю, где они становились бесподобными липкими ловушками для снующих поблизости насекомых. Как ни старалась мама процеживать мед, прежде чем подавать на стол, в нем всегда таилась небольшая интересная зоологическая коллекция. А потому намазывать хлеб пахнущим мускусом золотистым лакомством было все равно что плавить янтарь, в коем можно найти все, что угодно — от крохотных мошек и гусениц до жуков и многоножек. Однажды меня обрадовала находка уховертки неизвестного мне вида. Словом, завтрак был в биологическом смысле чрезвычайно интересной трапезой. И меня весьма огорчало, что остальные члены семьи совершенно не интересуются зоологией и отнюдь не разделяют моих восторгов по поводу содержащихся в меде сокровищ.

Именно за завтраком знакомились мы со своей почтой, которая поступала (если вообще поступала) раз в неделю. Я писем не получал, но возмещал этот изъян чтением журнала «Животные и зоопарки» и прочих ученых трудов, повествующих о «Приключениях черной красавицы Ринтин-тин» и прочих зоологических героях. Пока мы ели и просвещались, каждый читал избранные места вслух для Других членов семейства, коим, естественно, было не до того, чтобы слушать.

— Мэрдок вздумал опубликовать свое жизнеописание,— с презрением в голосе сообщил Ларри.— Как мало надо прожить на свете, чтобы обрушивать свою автобиографию на головы ничего не подозревающей публики! Ему, наверно, нет и двадцати пяти. Можно мне еще чая?